◎ 許韋婷

最近中國留學生參選淡江學生會會長的事件,在網路上吵的沸沸揚揚。作為一個經常笑稱大學輔系修的是「學生會系」,且總是鼓勵學生參與學生自治組織 (以下簡稱學生會) 的人,相當樂見這個討論的出現,為沉寂已久的學生自治但不包含一直很熱鬧的台大掀起波瀾。

大學法賦予外國留學生參選學生會會長權利

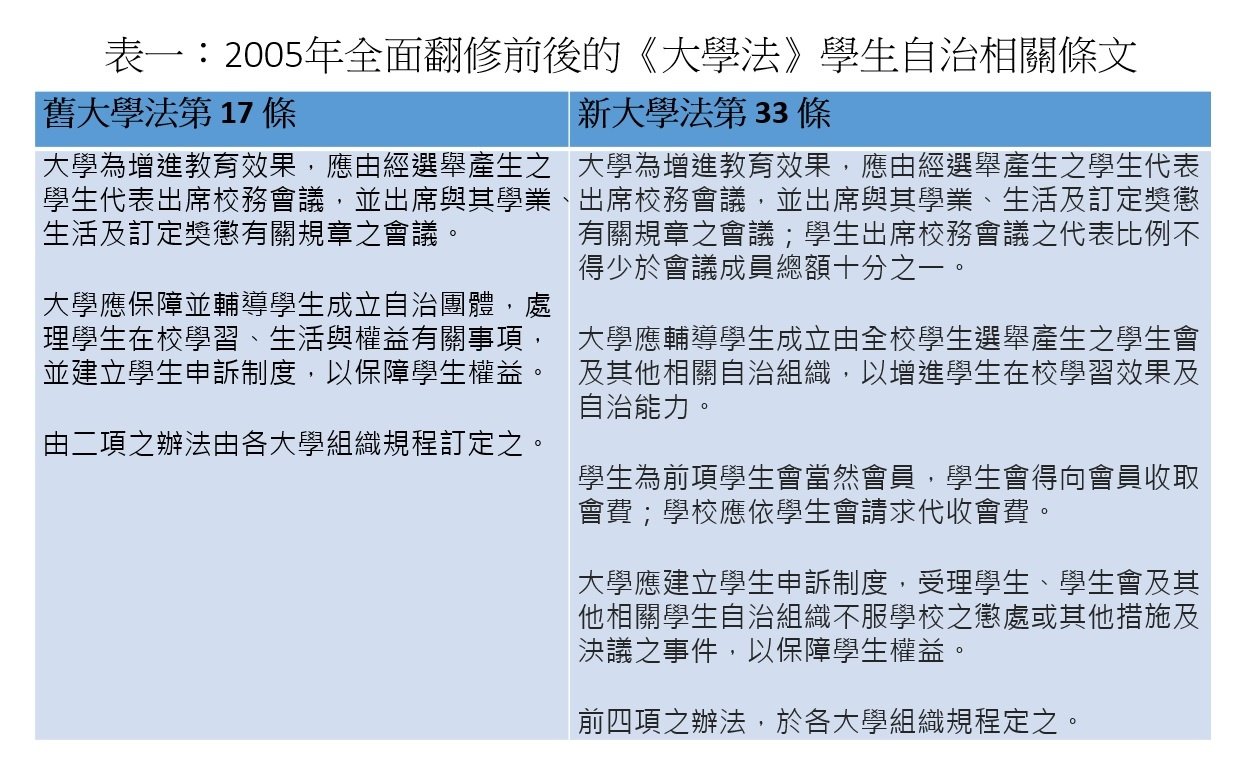

只是,參與這場論戰的人,有多少人了解學生會究竟是怎樣的一個組織?它在校園內外又被賦予了什麼樣的權力?我們先從 2005 年全面翻修過後的《大學法》來看。大學法第 33 條是現行各大學推行學生自治的主要法律依據,相較於翻修前的大學法第 17 條,它賦予學生會明確的法定地位,並要求各大學「應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織,以增進學生在校學習效果及自治能力。」因而促使全國各大專院校在 2005 年新法公布之後,紛紛修改組織章程,並且辦理全校學生選舉,選出學生會會長與占校務會議總額十分之一席次的學生代表。同時,該條文也明確指出「學生為前項學生會當然會員」。也就是說,只要你是這個學校的學生,不管你有沒有中華民國國籍,你都是學生會的當然會員,同時有選舉和被選舉為學生代表的權利。因此,就大學法來看,中國留學生當然有權利參選學生會長。(題外話,第 8 條都直接說大學校長可以由外國人擔任了,怎麼可能在其他條文自相矛盾地限制外國人在校園裡的其他權利?)

類似工會角色的學生會,不應區分會員國籍

再來,雖然一直以來有許多人很喜歡用「學生政府」的角度來分析學生會,但那是以很多學生會所採用的行政、立法、司法三權分立的組織架構,作為立論基礎。如果回到學生會作為一個捍衛學生權利的組織,代表學生參與校內外與學生相關事務決策的內涵來看,學生會更接近「工會」而非「政府」。會說「接近」而不是直接畫等號,主要是因為校方 (指以少數教授和行政人員所組成的決策群體) 與學生的關係,不是資方與勞方的關係;校方掌握的也不是生產工具,奪取的也不是學生的勞動成果,而是學生作為校園內的最大群體,原本應該擁有的對等決策權力。因此,學生會一直以來的主要任務,都是捍衛學生權利,和校方溝通談判與學生相關的決策,有時甚至需要像工會那樣組織抗爭的行動,向校方施壓。同時,也如同工會捍衛工人權利不應分本國勞工與外籍勞工那樣,學生會在捍衛學生權利時,也不應該區分本國學生與外國學生,更不該拒絕外國學生入會和參選學生會長。因為當我們這樣區分的時候,擁有較大權力的一方 (校方或資方) 就有運作的空間,逐步侵蝕弱勢者 (學生或勞方) 的權力。最明顯的例子,就是學費政策。當本國學生對校方調漲外國學生學費毫無反應時,同時也默許了學費調漲的政策,然後很快地,這個政策也會施加到本國學生的身上。這在許多國家已有前例可循,估計過不了多久,台灣的各大學也會加入這個行列。

然而,理想與現實總是有差距的。就像許多拒斥外勞加入的工會那樣,對於外國學生是否可以加入學生會,甚至參選學生會會長,本國人總是會有一些「政治」上的考量,這次中國留學生參選淡江學生會會長的爭議就是很典型的例子。特別是,學生會會長作為一所學校學生的代表,不僅在校內需出席各級會議,參與校園事務的決策;在校外,也經常是教育部或政府擬定學生與青年相關政策會議的邀請對象,有時候還有機會代表該校學生出國參訪。簡而言之,學生會會長在台灣具有一定的發言地位與決策權力,且其影響力不同於媒體塑造出來的學運明星,學生會會長在鎂光燈之外,有更多機會默默地於制度中,實質改變校內甚至像〈大學法〉這樣規範全國各大專院校的法規。正是這樣的影響力,讓反對者驚懼,並擔心來自一心想併吞台灣的中國留學生,有可能發揮這樣的影響力,改變不只是與學生權利相關的事務,也促使兩國關係的改變。

每個人都可以為自己權利相關的事務作主嗎?

這種事情有可能發生嗎?把所有條件推到極致的話,的確有可能。那我們該怎麼辦呢?難道要修法拒絕所有來自中國的留學生參選各大學學生會會長嗎?這個問題考驗著我們對「民主」的信仰。雖然「民主」可以很簡單地定義為「人民作主」,但每個人想的「人民」可能不太一樣,甚至連可以「作主」的範圍也不太一樣,因而才會出現這次的爭論,以及現今 20 歲以下的青年與兒童、過去的女性、美國的黑人、澳洲的原住民能否擁有投票權的爭論。而你對民主的想像,決定了你怎麼回答這些問題。不過可以肯定的是,不管大家對中國留學生是否可以參選學生會會長的爭議有多大歧異,這次爭議的出現對於幾乎快成為一攤死水的學生自治是一件好事。不然近幾年老是聽到一堆學校選不出學生會會長、學生代表不足額,讓筆者差點以為學生會大概準備要在各校廢掉了。如果這次的爭議,能讓大家認真檢視學生會以及學生代表在高教與其他青年相關政策上的影響力,這位參選的中國留學生也算是立下大功一件了!

作者目前任職於澳洲綠黨州議員 Jamie Parker辦公室,但此文僅代表作者個人觀察。