◎黃兆年/淡江大學中國大陸研究所助理教授

回顧剛落幕的中共十九大:在場內,習近平高談3.5小時「中國夢」;在場外,劉曉波遺孀劉霞在其夫逝世百日「被旅行」,趙紫陽故居及親屬則在趙98歲冥壽「被斷訊」。本文以「場外所做」當作「場內所說」的反思起點,重現「中國模式」在內部治理乃至外部策略上的矛盾。

「中國模式」(The China Model)是國內外論者對1978年改革開放以降中國政經發展模式的統稱。儘管中國官方稱之為「中國特色的社會主義」,但從政治經濟學觀點來看,「中國模式」其實是一種「威權資本主義」(authoritarian capitalism),也就是威權政體和國家資本主義(state capitalism)的混合體。其主要特色是以國家干預追求一種免於政治變革的經濟發展。特別是1989年天安門事件之後,中共當局致力於以高度經濟成長維繫威權政體的統治正當性,1991年蘇聯垮台之後,更以民族主義填補共產主義破滅下的意識形態真空。外交方面,中國官方一貫聲稱以「和平共處五項原則」來推展對外關係,亦即互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、以及和平共處。上述「中國模式」,已被世界各地諸多第三世界國家奉為效法對象,被視為美國所提倡的「華盛頓共識1」(The Washington Consensus)之外另一條邁向現代化的替代道路2。

圖片來源:http://www.sinoquebec.com/data/attachment/portal/201508/26/100818lz1erhdjdo268qkq.jpg

內部治理矛盾:威權與發展能否持續相容?

此次十九大,習近平在場內所說的,與行之有年的「中國模式」基本上並無二致。而中共當局在場外所做的,則提醒我們再次檢視潛藏在「中國模式」之中的內外矛盾。舉例來說,趙紫陽作為中共改革派領袖、天安門學生的同情者、以及中國民主運動的標誌,其故居及家屬在十九大期間「被斷訊」。此事件提醒我們必須一再檢討「中國模式」始終存在的內部治理矛盾,亦即經濟發展與威權政體之間的相容性問題。

- 經濟發展伴隨著區域發展不均、社會階級擴大(如農民工)、生態環境破壞(如癌症村)等問題,但威權政體卻難以充分代表日益多元化的社會利益,故無法充分回應經濟發展所帶來的各種副作用。儘管十九大報告宣稱體認到「社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」,並延續十八大「五位一體」總體布局以推動經濟富強、政治民主、文化文明、社會和諧、生態文明美麗等各領域建設,但另一方面卻不忘強調「以經濟建設為中心」、以富國強軍為導向的重商主義發展思維,令人很難期待其所宣稱的均衡發展,能在多大程度上獲得實踐。

- 經濟發展提升了人民財富及教育水平,也提高了社會公眾對自主性的集體渴望(如零八憲章),但威權政體並不能滿足民間社會對自由化甚至民主化的潛在要求。雖然十九大報告重申要「健全人民當家作主制度體系」(包括人民代表大會、人民政協、協商民主等),但卻將「堅持黨的領導」增列為政治建設的第一要項,強調「黨的領導是人民當家作主和依法治國的根本保證」,足見其所謂「民主」,體現的仍是黨的壟斷,而非人民意志的伸張。

- 威權政府主導的經濟發展,不必然產生發展型的功效,也可能帶來掠奪型的後果,比如政商貪腐問題,反而構成經濟進一步發展的阻礙3。儘管十九大報告宣示「奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利」,但其實目前所展開的打貪運動,都只觸及到權錢交易的表象而已,並未挖掘到它的制度根源。貪污腐敗的最大病灶,以及可持續性的經濟發展的最大阻礙,正是既掌握經濟資源卻又缺乏民主監督的威權政體。

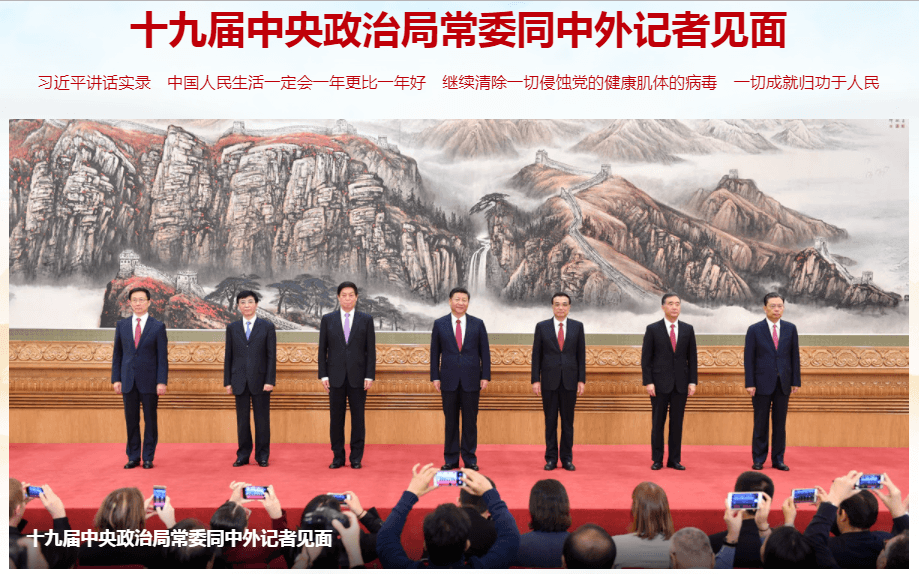

中共第十九届中央政治局常委:習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。圖片來源:新華網

外部策略矛盾:「和平發展」真的和平嗎?

另一發生在十九大場外的情景是:劉曉波作為諾貝爾和平獎得主,其遺孀劉霞卻在十九大期間「被旅行」。此事件提醒我們留意中國與自由世界關於「和平」想像的差距,尤其應該正視其經濟發展、民族主義與所謂「和平發展」外交政策之間的調和問題。這正是「中國模式」外部策略的矛盾所在。

- 經濟發展和民族主義是「中國模式」統治正當性的兩面大旗,但這兩者在本質上都具有追求國力提升和集體優越的意涵,因而與「和平發展」之間存在著潛在矛盾。十九大報告多次將「中國夢」定調為「中華民族的偉大復興」,明顯內建了經濟發展和民族主義的成分,同時又宣稱奉行「防禦性的國防政策」,不稱霸、不搞擴張、不構成威脅,殊不知經濟發展和民族主義本身即隱含在國際間追求更高權力地位的現實主義邏輯,當中華民族「以更加昂揚的姿態屹立於世界民族之林」時,又如何可能不給其他國家帶來安全疑慮?

- 民族主義是把雙面刃,一方面可用來強化中共威權統治的正當性,另方面卻可能反過來牽制其外交政策,使其變得強硬。藉由對百年國恥、帝國欺壓的政治宣傳,中共當局得以營造愛國情緒、促進內部團結,但這種民族主義動員,也可能回過頭來波及共黨自身,使其外交政策隨民眾仇外情緒起舞,被迫不得過於軟弱4。此傾向可從近年來的釣魚台爭議、南海爭議、以及中印邊界衝突之中找到印證,其可能對中國與周邊國家乃至美、日等重要經濟夥伴之間的關係造成傷害。

- 經濟發展對中共威權統治的存續不可或缺,但某些以經濟發展為考量的對外政策,卻在一定程度上為人類安全及世界和平帶來威脅。不同於西方晚近對獨裁國家進行經濟制裁,或附帶人權條款的經濟援助,中國為了確保自身發展所需的能源、資源及市場,曾對全球各洲諸多擁有人權侵害甚至種族屠殺問題的國家(如委內瑞拉、蘇丹、伊朗、烏茲別克、緬甸等),進行無額外條件的經援或投資5,無異於間接助長了世界各地的暴力衝突,而非和平。此情況是否在「一帶一路」進程中重演,值得進一步觀察。

綜合來說,十九大之後中共當局應會循著「中國模式」既有路徑繼續追逐「中國夢」,只是,經濟發展缺乏民主調節還能持續多久?又「中華民族偉大復興」與世界和平能否同時實現?無疑是未來中國與全世界共同面臨的挑戰。

※本文即將發表於「淡江國際評論」,經作者同意刊登於「菜市場政治學」。

- 「華盛頓共識」一詞由John Williamson提出,指的是美國自1980年代末起聯合世界銀行、國際貨幣基金等機構,向開發中國家推動的一系列以自由市場為導向的經濟政策,亦被稱為「新自由主義」(neoliberalism),其影響擴及政治、社會、文化等層面。其後Joshua Cooper Ramo提出「北京共識」一詞,指涉中國當代的政經發展模式,與「華盛頓共識」相對照。參見Williamson, John. “What Washington Means by Policy Reform.” In Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, edited by John Williamson. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1989; Ramo, Joshua Cooper. “The Beijing Consensus.” Foreign Policy Center, May 2004. ↩

- Kurlantzick, Joshua, and Perry Link. “China: Resilient, Sophisticated Authoritarianism.” In Undermining Democracy: 21st Century Authoritarians, edited by Christopher Walker, 13–28. Washington, D.C.: Freedom House, 2009; Halper, Stefan A. The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century. New York: Basic Books, 2010. ↩

- Pei, Minxin. China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. ↩

- Shirk, Susan L. China: Fragile Superpower. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007. ↩

- Halper, Stefan A. The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century. New York: Basic Books, 2010. ↩

很遗憾大陆开了一个会就又威胁到台湾的民主与自由了,弯弯好可怜,总是被威胁。

您翻牆來留言真是辛苦了~

这个网站不需要翻墙吧。

一個「馬克思加秦始皇」的習近平誕生

10月24、25日,中共十九屆全國代表大會和十九屆中央委員會第一次全會相繼閉幕,產生了新一屆中央委員會、政治局委員會和政治局常委會。

結果表明,習近平不僅進一步鞏固了權力,更打破諸多慣例,構建出具有壓倒優勢的權力基礎,從今以後,習近平不僅是這個世界上最有權力的人(英國《經濟學人》封面文章標題),更為重要的是,通過個人集權,習的新王朝才剛剛問世。

習近平用反腐迅速集權

習近平何以能夠迅速集權?一言以蔽之:反腐。有論者如裴敏欣以為,通過反腐,習近平「抓住了公眾對腐敗深惡痛絕的心理…..人們在其他事件上有分歧,但憎恨政府官員腐敗,要求整治,是一個共同需求」, 似乎,習近平是通過民眾的支持才迅速集權的;但是,這一說法忽略中國並沒有自由的輿論,更沒有選票的存在。通過反腐走向個人集權的機制,不可能是民眾的支持。

反腐通向個人集權的機制,不是正面的支持,而是負面的恐懼,製造恐懼馴化乃至閹化官員,造成各級官員普遍的噤若寒蟬,這才是習近平的集權之路。

這條路之所以能夠迅速起效,也離不開以下兩個基礎條件的支持。

首先,反腐獲得了紅二代等掌握強力部門的群體的支持。大面積貪腐的本質是權力的部門化乃至私人化,甚至利益均沾,這相當於職業經理人對所有權人當期利益的攫取,對於以黨國天下所有權人自居的紅二代等群體來說,這是不可忍受的。

其二,鄧小平南巡開啟了體制內官員大面積貪腐,經歷江、胡時代的積累,可以說無官不貪,在此情況之下,「人人屁股上有屎」,高調反腐,可以做到立竿見影,體制內人人自危之下,習的權威自然扶搖直上,權力隨之迅速集中。

習近平復活皇權體制

有紅二代的支持和無官不貪的有利基礎條件,高調反腐也還需要技術手段的配合,對此,習近平是通過與王岐山的政治結盟,啟動近乎沉寂的紀委體制來實現的。

在一開始,紀委並不直接歸屬最高權力的支配。1980年代設立紀委,在鄧小平眼裡,很大程度上是為了配合廢除幹部終身制、安置老舊的黨務官僚,同時通過這一貌似尊崇的設置,將陳雲排擠出具體事務;反之,陳雲一派也將紀委作為其戰鬥堡壘進行權力鬥爭乃至路線鬥爭,如通過福建晉江假藥案打擊當時的改革派大將項南,進而達到打擊胡耀邦和改革路線的政治目的。

1992年鄧小平南巡,鼓勵各級官員大力推動經濟發展,同時允許其「變偷為搶」,大面積貪腐隨之出現,而反腐則被看成只能說說,不能真做的事情,在此情況下,紀委被置於各級黨委的直接控制之下,其權力受到有意的約束,更多只是各級黨委用於「拍蒼蠅」的工具。

因此,習近平作為法統的最高權力者,啟動近乎沉寂的紀委體制,並將之作為集權的主要手段,出乎幾乎所有人意料。在這件事情上,他與王岐山的早年交情提供了某種政治信任的基礎,但總體來說,其實並沒有超出中國傳統政治智慧的藩籬:獨立於既有的官僚體制、直屬於最高權力者、具有近乎不受約束的治官權,這樣的制度設置,在中國歷史上最為近似的,莫過於由朱元璋創設並由其後人發揚光大的東廠、西廠及錦衣衛太監體系了,中國民間話語不約而同地稱呼王岐山為「廠公」,正是對這兩者相似性的直覺反應。

因此,習近平的反腐集權舉措,並沒有對現行體制做出結構性的調整,而是在現有官僚機構的主體之外,啟動並打造了一個直屬於自己的超級執行機構,並通過這一機構的強勢反腐,震懾官僚體系,馴化閹化官員,從而順利集權。在很大程度上,習近平通過反腐的個人集權之路,更像是傳統皇權的復活之路。

確立自己樹立新規的地位

習近平王朝的浮現 自中共十八大上台以來,通過持續的反腐運動,習近平個人集權程度空前,被公認為毛澤東之後權力最大,不過,作為非民選的列寧式政黨,中共權力運行從來不受外部壓力的約束,能夠約束中共最高權力的,一是黨內慣例,一是派系,人們一度懷疑,習近平是否具有超越這兩個約束的能力,而從現有結果來看,習近平在十九大打破了隔代指定等慣例的束縛,並配置了具有壓倒優勢的權力基礎,終結了派系政治,正式開創屬於自己的新時代。

首先,習近平打破了指定接班人等制度慣例,確立了自己樹立新規的地位。

作為權力自我授予的列寧式政黨,同時又缺乏王朝國家血緣繼承的生理學基礎,黨國體制的權力繼承問題,從來就是其阿基里斯之鍾。

事實上,中共建政以來兩次比較大的危機,均與權力繼承問題有關:毛澤東發動文化大革命,從根本上是為了打倒其公認的接班人劉少奇;1989年六四屠殺,起因是在1987年,因為親自由化,鄧小平廢除了自己公認的接班人胡耀邦,1989年4月,胡耀邦逝世,隨即引爆了學生運動。而在權力繼承問題的陰影下,鄧小平與另一名接班人趙紫陽之間也產生了不信任,這促發了學潮的進一步升級,直到震驚中外的六四屠殺的發生。

也因此,自中共建政以來,皆有接班人的設立,以應對此一重大問題。1989年事件更刺激了鄧小平創設隔代指定繼承人制度,旨在消弭繼承過程的不確定,降低出現類似文革或六四式危機的幾率。

由於權力繼承問題的重大,制度化已成為中共黨內基本共識,而隔代指定繼承人制度歷經20多年,經歷了兩次權力交接,也已經成為了有效的制度慣例,在十九大正式召開之前,普遍的分析或預測都是「誰將成為接班人」,幾乎沒有人預料到習近平會不設立接班人,從而徹底推翻此前有效的重中之中的接班制度慣例。

這表明,自鄧小平以來的種種制度慣例,對於習近平已經不再具有任何約束力。而不設立接班人,習近平不僅開啟了自己延長任期乃至終身執政的可能性,更顯示未來繼承人必然由自己獨斷指定。

其次,習近平建立了絕對優勢的權力基礎。

中共是由外部力量推動建立的列寧式政黨,從一開始,權力就如同傳銷,自上而下地派生,自下而上的黨內民主並不具有授權的含義。然而,在中共內部運行中,同級多數仍是基本的解決分歧的機制,具有相當的合法性,因此,要牢固掌握中共黨權並順暢運轉,黨魁除了需要掌握軍權作為後盾之外,在常規運作中,仍需要配置足夠的多數票。

自大八大以來,對習近平權力前景最大的質疑,就在於其缺乏政治局和政治局常委中的多數,由於在十八屆政治局中,僅有栗戰書一人被視為其同盟,在中共一般不得越級升遷的潛規則面前,人們懷疑普遍懷疑,習近平能否在十九大上克服這一不利局面,擺脫派系的掣肘。

以目前結果,習近平確實沒有能夠在常委層面獲得形式上的絕對多數,只是通過收編趙樂際形成了相對的多數。但是,研究一下政治局委員的名單卻可以發現,習近平已經構建了屬於自己的政治局絕對多數:在25名政治局委員中,丁薛祥、劉鶴、李希、李強、楊曉渡、陳希、陳敏爾、黃坤明、蔡奇等人,都曾在不同時段與習近平有過共事經歷或作為其下屬,加上作為政治同盟的栗戰書和趙樂際,具有高度淵源的張又俠,和被其信任的許其亮,習近平在政治局內至少擁有14票,形成了毋庸置疑的絕對多數。此外如郭聲琨、王滬甯、孫春蘭等人,或有其他派系色彩,但在習近平手下工作多年,若無絕對恭順的表現,此次斷無可能被繼續提拔。

擁有政治局的絕對多數,常委會的相對多數也就具有了絕對意義,凡事若有相持不決乃至異議爭端,擴大到政治局即可。反之,有見於這一前景,也無人敢於在常委會上與之相爭。因此,此前人們對習近平權力前景的最後質疑,也已隨之煙消雲散。

列寧主義加一人皇權

如今,習近平已經可以廢除重中之重的接班慣例,已經沒有什麼慣例可以再約束他。擁有政治局絕對多數,所謂的派系也隨之無足輕重,說習近平具有了無人可以制約的絕對權力,堪比文革時期的毛澤東,這一判斷是可以成立的。

回顧過往的五年,習近平啟動紀委,反腐集權,同時全力壓制社會,逐步形成了無論體制內外只有一個聲音的局面,尤為重要的是,掌控直屬於自己的超級執行機構,實際上在很大程度上復活了傳統皇權,這樣的權力獲取手段和權力地位,當然不可能有任何自由化改變的可能,恰恰相反的是,它指向的是「馬克思加秦始皇」,或者說列寧主義加一人皇權這樣的組合,在已經無孔不入的黨國體制之上,又增加了個人高度集權的維度,習近平的「新時代」,其實是屬於他的新王朝。http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=27609

对有些何不食肉糜的人来说,贫穷国家人民永远保持贫穷才能最好地维护其人权。