◎林明仁/臺灣大學經濟學系特聘教授

自由的窄廊:國家與社會如何決定自由的命運

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty

作者:戴倫.艾塞默魯, 詹姆斯.羅賓森

原文作者:Daron Acemoglu, James A. Robinson

譯者:劉道捷

出版社:衛城出版

出版日期:2020/01/22

二○一八年十二月,作者之一的羅賓森教授於臺大經濟系孫震講座中就《自由的窄廊》一書未完成書稿發表演說,本導讀有多處取材自當天講座內容,特此說明。

政治與經濟的自由,是人類意識形態史上面貌最多變、也最複雜一種發明。對自由,人們的情感總是愛恨交織。在歷史上的任何時間點,我們總是能找到一群自由的死忠支持者,願意為它拋頭顱灑熱血。但同時也一定有同等的「黑暗力量」,喜愛秩序遠勝於人們的自由選擇。即便到了現代,這兩股力量的較勁也時有勝負:一九九二年法蘭西斯.福山在他的大作《歷史之終結與最後一人》中,霸氣宣稱自由民主與市場經濟,是人類意識形態演化的最終勝利者。當時的樂觀氛圍,即便在三十年後仍令人記憶猶新。不過後續的發展卻與他的預期大相逕庭:民粹主義、宗教與種族衝突、被利益團體把持的民主政治、金融危機的發生、不平等的增加、民主政治的無效率,以及中國的崛起等,都削弱了人們對民主制度的信心。即便是福山自己,也在其後續的《政治秩序的起源》和《政治秩序與政治衰敗》中,提出了國家能力、法治與民主問責制三要素間的平衡,才是自由能否持續的重中之重。

誠然,自由的成功並不容易。有些社會沒有可運作的國家機器來維持法律與秩序;有些社會雖然有強大國家機器確保秩序,但卻是以奪走人民自由作為代價。而這類社會對人們思想自由與經濟自由的限制,並不下於無政府的社會。在政治哲學的討論中,政治與問責制度的設計、法治的強化,都是重點。但社會在此中扮演什麼角色?卻是較少被提及的。正是在這樣的智識氛圍下,艾塞默魯(Daron Acemoglu)與羅賓森(James A. Robinson)兩位作者挺身而出,從社會與國家的互動和平衡出發,試圖為自由的支持者指出一條明路。這個觀點,也與他們的前一本巨著《國家為麼會失敗》相呼應:當提到廣納性的政治體制時,決定什麼該被包容,要包容到什麼程度,就也必定牽涉到社會的角色及其如何與國家權力互動的過程。

自由為何重要?

本書先從愛爾蘭政治哲學家菲利浦.佩蒂特(Philip Pettit)的想法出發:一個人要活得有尊嚴,要有免於被支配、恐懼、不安全、不安定的自由。但問題來了:人要如何取得自由?最有名的觀點便是霍布斯的「國家巨靈」(Leviathan)說,是巨靈使得人們擁有免於「孤獨、貧困、難受、殘酷、匱乏」的自由。但這樣的說法,馬上就衍生出下一個問題:國家雖然可以協助人們取得自由,但國家也可能剝奪人們的自由,乃至支配其人民。書中的一個例子是《墓碑》裡的張福洪,完美示範了國家是如何剝奪人民的自由。《墓碑》是中國知名記者楊繼繩調查中國一九五八至一九六二年大饑荒的作品,楊是新華社高級記者,在一九九二年開始享受中國國務院特殊津貼。《墓碑》這本書的貢獻在於,即便在中國的政治環境裡,他仍然由中共內部明確指出,中國大饑荒明明白白是由國家所造成的人禍,而非單純由天災造成。書中所提的張福洪,是河南省光山縣的縣委書記處書記。一九五九年為了解決饑荒蔓延的問題,光山縣的縣委書記馬龍山,曾派張福洪搞「包產到戶」。但在一九五九年七月的廬山會議,當中國國防部長兼國務院副總理彭懷德向毛澤東批評「大躍進」有浮報等問題時,毛澤東卻反過來發動了對彭懷德的批判,最終以彭為首的一群人遭到批鬥,其結果就是全國性的「反右傾運動」。「包產到戶」被評為「右傾」,而馬龍山為了自保,便率先批評張福洪,將他給鬥死了。簡單來說,整個大饑荒是國家(獨裁者毛澤東)不受控,反過來剝奪人民生命與自由的結果。而這樣的下場,即便你是執行原來獨裁者命令的公務人員,也無法倖免。

只有制衡不夠:吉爾迦美什難題

那要如何控制巨靈?一個通論便是英國哲學家約翰.洛克與美國先賢詹姆斯.麥迪遜的解方:權力制衡(Checks and balances)。但本書最大的貢獻之一,便是指出光有制衡並不夠。換句話說,制衡是政治穩定的必要但非充要條件。沒有制衡不行,但只有制衡也遠遠不夠。

本書用了吉爾迦美什(Gilgamesh)的史詩來說明這個論點。《吉爾迦美什史詩》是人類是上最早的文學作品,據信成於公元前二七○○年左右。據其所載,吉爾迦美什是美索不達米亞地區「烏魯克」(Uruk)的國王,該城在西元前三○○○年有高達五萬到八萬的居民,應為當時世上最大的城市,且甚為富裕。這位國王雖然相貌堂堂且力大無窮(可說是史上第一高富帥,在時下動漫電玩文化中也常以此一特質現身),卻甚為暴虐,不但強搶人妻少女,也奴役人民(頗類似中國歷史上的商紂王)。使用歷史上第一篇文字記載作為政府的原型描述,是一個相當聰明的寫作手法:運用吉爾迦美什雖然打敗怪獸卻也強佔民女的故事,來隱喻政府會做好事,也會做壞事。這讓人民對政府的感覺陷入愛恨兩難。

烏魯克市民對這件事的解方為何?他們選擇向蘇美神明中最大尾的眾神之父阿努(Anu)求救,阿努便想出了世上第一套的權力制衡:他複製了一個吉爾迦美什,喚名恩其都(Enkidu),讓他們互相牽制。起初恩其都的確達成任務,但是兩人在大戰一場後,卻英雄惜英雄成為好友,他們「互相擁吻,像兄弟一樣手牽著手,並肩走在一起,變成真正的朋友。」權力制衡反而導致兩個英雄合作。雖說史詩後來提到吉爾迦美什在恩其都死亡後,開始思考永生與救贖等議題,但這個故事對政治制度設計者的含義是很清楚的:找一個力量相當的人來制衡,這個機制並無法避免勾結。其實亞當.斯密在《國富論》中也有類似的觀察:「同行人士很少碰面。但他們一但碰面,要嘛就是串通起來對付公眾,要不就是巧立名目來漲價。」

天助自助者:社會力量的必要

烏魯克(Uruk)這座城市少了什麼?兩位作者認為這座城市少了「社會」。如前所述,烏魯克市民在面臨如何控制政府時,選擇的方案是向天神求助、找來打手,而非動員自己的社會力量,與政府直球對決。歷史上「社會」在歐洲的國家建構跟形成自由的過程中,扮演不可或缺的角色;但在目前政治經濟學跟政治哲學上,卻較少被探討,這也是本書的另一個貢獻。

舉例來說,塔西佗(Tacitus)在西元九八年時觀察到了日耳曼蠻族有「大會」(Assembly)的傳統,即是原始的民主選舉(共議)制度,另外如英國的大憲章或北歐的制度,也有類似的功能。而透過查爾斯.堤利(Charles Tilly)的作品,兩位作者也提到了英國的發展過程中,國家跟社會是互相掙扎的,國家貫穿社會,社會限制國家,在矛盾中不斷的競爭與互助的結果,則是人民的福祉的提升。

亞洲讀者或者會問:為什麼社會的重要性會被提出來討論?這或許與歐洲的歷史有關。在千餘年的歷史中,歐洲國家經常處於與他國從事直接軍事、經濟、與技術競爭的狀態。君主就跟現代公司的CEO 一樣,時時刻刻都在接受考驗,能力不足立刻被幹掉或架空的領導者也不少。尤有甚者,不同的政治體制如城邦國家,或國家內的諸侯、行會(Guild)、商會組織再加上教會,都對資源分配有相當程度的影響。在任何一個時間點,國內與國際間都有相當數目的政治玩家(political players),因此很多時候,國家並不是一切,君主也必須經常與社會其他力量競爭或妥協,而人民的確也看到了這些競爭的好處(或壞處?),而更願意參與不同的社會力量動員,這也形成了社會參與的正式與非正式性的制度基礎。

但亞洲社會經歷的似乎是不那麼一樣的過程。舉例來說,福山在追溯世界政治制度起源時,就強調作為一個擁有官僚體制及科舉制度的中央極權政體,中國的「現代國家」的特質,比歐洲早出現了一千八百年,使中國人一直都很傾向國家主義。有人認為這與中國特殊的河道氾濫頻繁情況,導致在早期就需要就強而有力的政府有關。而這樣的路徑依賴(path dependence),也使中國人傾向強調國家與秩序的重要性,而非社會的自主動員。這當然是一個程度的問題,不過亞洲讀者在閱讀本書時,或許因此會需要比較多的智識想像也不一定。

受制約的巨靈與持續的競爭紅皇后效應

行文至此,讀者應該可以猜到,本書的重點即在國家與社會的競合關係。簡而言之,歐洲的巨靈的發展,就是國家跟社會互相競爭的結果,作者將此一動態過程稱之為紅皇后效應:巨靈想要壓制社會,社會也會反過來想辦法約束巨靈。理想的情況是,在彼此勢均力敵的情況下,雙方都變強了,但是並不是所有的發展都是朝這方向進行的。現實世界中,國家壓制社會,或社會太強導致國家無法形成,這兩種反例都經常發生。

「國強民弱」的中國,是書中國家壓制社會的「專制巨靈」(Despotic Leviathan)代表。早期如荀子便提到「水能載舟、亦能覆舟」的模式,但是贏政卻透過商鞅得到了新模式「國強民弱」的理論基礎。商鞅在《商君書.弱民篇》的開頭便提到:民弱國強,民強國弱,故有道之國,務在弱民。樸則強,淫則弱;弱則軌,淫則越志;弱則有用,越志則強。故曰:「以強去強者弱,以弱去強者強。」這便是貫穿《商君書》的想法。在法家作品裡,弱民是商鞅特別突出的一環,在〈畫策篇〉便提到:「昔之能制天下者,必先制其民者也;能勝強敵者,必先勝其民者也。」因為在商鞅的眼光裡,國家機器的終極目標是:「聖王者,不貴義而貴法;法必明,令必行,則已矣。」諷刺的是,毛澤東在給郭沫若的詩也曾經提到「百代猶行秦法政」,而作者也認為這套弱民思想依然普及在中國,並在書中舉了中國這套「社會信用制度」來闡明中國式的專制巨靈,對其有諸多批判。

與中國相反的,是受制於「社會規範牢籠」(Cage of Norm)1而沒有辦法建立國家的蒂夫族(Tiv)。分布在奈及利亞的蒂夫族是很特別的族群,因為在二十世紀之前,他們並未產生酋長制度。原因是他們的社會習俗將「有權力」跟「邪惡巫術」兩件事綁在一起,所以對於任何一點國家機器都有很大的恐懼。在這樣的社會裡,無法發展出國家,也沒有辦法受益於巨靈帶來的秩序跟好處。受制規範牢 籠的社會將會是一個四分五裂的社會,缺少巨靈提供公共財維持秩序(書中舉了一個黎巴嫩政府連垃圾 都沒法收的例子),社會福祉自然無法提升。之所以產生這個結果,是因為許多社會害怕「滑波問題」(slippery slope problem),也就是一旦創造了巨靈,巨靈就會如滾雪球般的愈來愈失控,所以不如一開 始就不要創造他。

一圖以蔽之

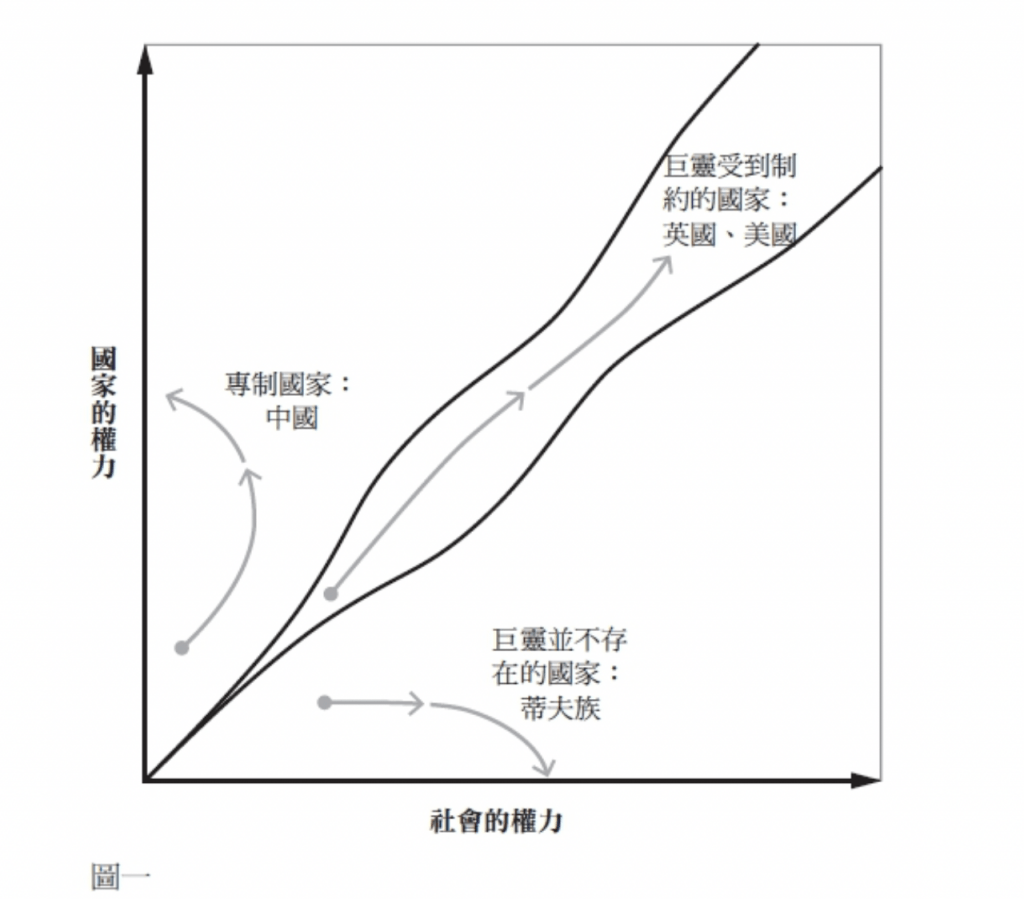

一言以蔽之,只有社會跟國家互相激勵、競爭的國家,才有辦法達到足夠高的國家實力跟社會實力,而國家/社會不平衡的時候,反而會有發展上 愈來愈退化的傾向。但是要維持國家與社會平衡的增長並不容易,一但一方實力超越另一方太多,發展就會失衡,這也是作者將這塊狹長區域稱作「窄廊」的原因。這個概念可以以以下兩個圖來說明,雖然有點抽象,但其結果是有數理基礎支持的。

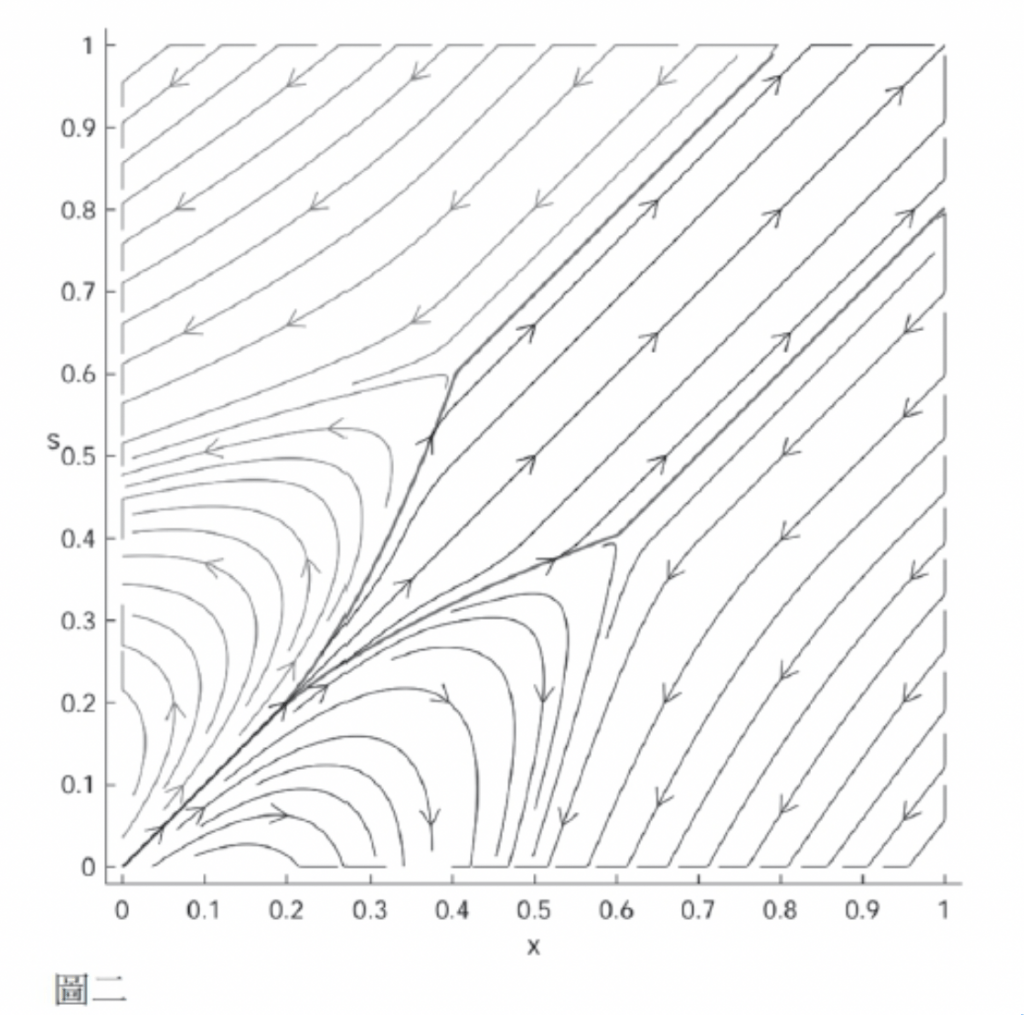

圖一出自本書,圖二則來自兩位作者在二○一七年美國全國經濟研究所(NBER)的研究論文底稿〈脆弱國家、專制國家與廣納國家的形成〉(The Emergence of Weak, Despotic and Inclusive States),此一相態圖可說是圖一的模擬結果。作者在這篇文章推導了一個總體模型,使用《荷馬史詩》等例子作為佐證,也做了很多動態模擬(simulation of dynamics),而這些動態模擬的結果,就累積成了這本書主要論述的內容。以下說明這個總體模型的模擬結果。

假設國家(或是菁英)跟社會(或是非菁英的民眾)互相投資自己的勢力(也就是國家持續投資國家實力,而社會提升社會實力),當有一方的投資結果勝過另一方的時候,則該方獲勝。所以這個模型本質是兩股勢力的總體投資競賽,這是一個相當簡單的總體經濟理論基本模型。此模型的一個重要意涵是,只有在國家跟社會的參數都保持在一定的範圍內,而且彼此沒有遠遠壓制對方的時候,動態均衡才會是「受制約的巨靈」(Shackled Leviathan)。此時在動態上,兩個數值(國家實力跟社會實力)才會內生自動成長到高點。如果有一方遠勝另一方,則此一動態過程到最後,國家實力跟社會實力都無法突破一定的門檻,甚至還會退化。

圖二是該篇論文展示數值分析的結果。圖中X軸是社會實力,S軸(Y軸)是國家實力,從動態模擬的箭頭的方向可知:只有「國強又民強」的巨靈,才能一口氣衝向右上角(X = 0.9,S =0.9,如現在英美等國的情況)。舉例來說,如果是如大清帝國這種國強而民弱的例子,S =0.4,X =0.2,此時順著箭頭方向的動態結果,不但能到達的S不會太高(可能是小於0.5),更糟的是這是以X變小作為代價。換句話說,專制國家以為可以以壓制社會作為代價讓國家變強,但最後的結果不但是社會變弱,國家實力也無法提升。要達到像英美等國國家與社會皆強的總體實力,除了政府強外,社會也不能太弱,才有辦法透過紅皇后效應讓國家跟社會互相激勵,在中間的窄廊地帶往前進,成為真正的強國。這也是羅賓森在二○一八年在臺大孫震講座中特別強調的:「商鞅是錯的,民弱則國無法強。」

我們可以怎麼做?

北歐經驗經常在討論理想的治理形態中出現。向丹麥學習(Getting to Demark)這個比喻指的就是一個國家轉大人,邁向繁榮、穩定、法治的過程,北歐諸國國家治理的能力與社會參與的能量的確也經常讓人感到驚豔。某種程度上來說,這些國家可能是作者心中在窄廊優雅前進最好的例子。

但是要如何做到?簡單的答案是:「很難。」複雜一點的答案,就是貫穿整本書的重要概念:「國家跟社會的平衡。」然而,這個平衡跟國家的文化、制度、經濟機會、甚至運氣都有很大的關係。國家不必然會走向受制約的巨靈,已經朝向這個方向的,也不能保證不會走回頭路。舉例來說,許多東歐國家在一九九○年代開始民主化,但現在看起來這條路走得相當顛簸,俄國就更不用說了。即便在民主已經發展相當長一段時間的國家,有掠奪傾向的菁英也無不虎視眈眈想要掌握國家權力,進而讓巨靈為己所用。作者們也以目前美國民主的進程,包括川普主義以及資本主義對自由的影響來論證這些說法。換句話說,渴望權力的菁英,仍舊是「受制約巨靈」的最大威脅。

歷史經驗告訴我們,雖然人們通常會因為渴望秩序、害怕社會混亂而支持專制,但專制的巨靈一但崩潰,就會有很大的機會進入無政府狀態,伊朗或大躍進時代的中國,都是很好的例子。此時社會發展大幅倒退,之前累積的國家與社會實力毀於一旦。若該國原來就有非常大規範牢籠的情況(如印度),民主的影響也不見得能發揮。最後,現在幸運落在窄廊的國家,也沒有任何理論基礎支持它們會一直留在窄廊裡。

有人認為歷史的偶然,在是否留在窄廊這過程中扮演重要角色。但是兩位作者拒絕接受這這個傾向歷史決定論的說法。「歷史會有影響」不代表「歷史就是命定」。只要公民社會願意積極參與,動員自己挺身而出,負起制約巨靈的角色,就能讓政府回應社會的意志,增加該國留在窄廊的機會。最後,也容我做點概念上的補充修正:在書中,國家與社會是似乎是兩個不同的群體。但如果國家機器中除了權力菁英之外,的所有公僕,在認知層次上都是先認同自己是公民社會的一分子,再來才是代表國家機器執行公權力的公僕,那領導菁英要把持巨靈或國家機器,困難度就會大上很多。

臺灣可以從本書得到什麼啟示呢?許多人可能會覺得臺灣吵吵鬧鬧,沒有秩序,比不過對岸中國有強大的國家讓經濟發展,但我的看法卻是完全不同:從美麗島到野百合,從國會全面改選到總統直選,從紅衫軍到太陽花,再到韓流崛起,臺灣在過去三十年內經歷了許多次的大型社會運動。在這些運動中,各方的衝突並不算小,而過程也對當時參與的各方人馬,留下了不可磨滅的歷史印記。但是就在同一個時期,我們也經歷過了七次總統直選、九次國會改選、三次政黨輪替,更遑論大大小小不知多少次的地方政府輪替。但我們若仔細想想,這些運動,是否都在後來為我們帶來了更多的制度改變?不論是讓政府官員與民代更具代表性與正當性,讓權力集中所帶來的貪污腐敗問題更被突顯,甚或是對少數族群帶來巨大影響政策的正當性等。而這些矛盾,也都在政府做出某些程度的反應或讓步,與後續的各個層級公職人員選舉的結果(某種程度上也就是對這些衝突的公民複決)中,獲得某種程度的緩解,讓我們更往廣納型制度的方向前進。

如果讀者認為一個臺灣人提出這樣的觀點沒有說服力,那我們可以來聽聽大師本人怎麼說。羅賓森在二○一八年底應臺大經濟系之邀來首次來臺訪問,並發表了四場公開演說。他在接受《今周刊》的專訪中就強調,他到過全世界一百多個國家訪問講學,「在廣納型制度的配方中特別重要的積極投資教育、鼓勵創新、具活力的經濟環境、可接受的貧富差距、特別是民主制度,臺灣完成的事情,真的很不容易!」他也以太陽花運動為例,認為它「不但沒有演變成無法收拾的動亂」,反而讓各個社會與政治勢力達成了某種程度的共識。我認為臺灣其他的社會衝突,也都有這樣的結果。羅賓森強調,從《國家為什麼會失敗》這本書的理論架構來看,臺灣絕對不會是一個失敗的國家。我想若從《自由的窄廊》這本書的思路來說,他應該也會同意臺灣是世界上還在窄廊中掙扎的少數國家之一吧!

整體來說,本書在這個架構之下,提供了非常多涵蓋不同國家與時間的歷史資料作為佐證。如果要說有什麼缺點,可能就是提供了太多的歷史細節,如果不是已經相當博學且閱讀細心的讀者,可能不大容易完全掌握。另外有些評論也認為作者的國家/社會競合模型,要解釋所有的歷史事實還是有點太過包羅萬象,有太多例外會需要解釋。而社會如何與政府互動的理論建構與解釋,也還有可以再補充的地方。但平心而論,作者們不應該因為他們沒有達到無人能及的高標準而受到批評。畢竟《自由的窄廊》 與《國家為什麼會失敗》這兩本書,在自由民主正處於過去五十年來遭受最多質疑的年代,仍然是鼓勵我們思考如何對抗極權、捍衛自由最有力的兩本經典之一。就讓我以羅賓森在討論此議題時,最愛引用的美國開國元勛富蘭克林的名言,作為此一導讀的結語:「我們若不團結,必然各無死所。」(We must, indeed, all hang together, or most assuredly, we shall all hang separately.)

**陳嘉銘老師導讀:如果富裕的條件是自由,自由的條件是什麼?

** 抽書表單填寫連結

- 此名詞靈感應該是來自於馬克思.韋伯的「鐵牢籠」(Iron Cage)概念。 ↩

自由的窄廊:國家與社會如何決定自由的命運-_立體有書腰-300DPI-640x800.jpg)

自由並不等同沒秩序。去除掉地方政客的干擾,與統一的問題,台灣的自由民主其實發展得很好,

很健康,很正常。主要的還是民眾程度的日益提升。社會還可以,倒是 “國家” 有問題。日本戰後

自由民主的發展也很好;人民本身的素質其實很重要。

https://iseilio-blog.tumblr.com/post/186856644487/低成長-的-幸福

自由之路走來不易,吾人應該且思且惜!

言簡意賅

自由得來不易

民主不是一個好制度,但它起碼是最不差的政治制度。

大廈將傾時的人民戰爭

武漢肺炎奪走了李文亮醫師的性命,而在他過世消息傳出後,中國網路上隨即出現大量爭取言論自由與悼念李醫師的文字,甚至有企業高層人士發聲表達不滿。這些反政府言論一如往常很快就被壓制,也使得該事件應無太多的後續效應。

李文亮醫師從「造謠」武漢出現肺炎而被公安約談,到成為廣獲公眾肯定的醫界良心,隨後又染病並快速身亡的整個流程,雖然有許多無奈與遺憾,但也凸顯中共的制度腐化與結構失能。所以與其說李文亮的死會成為壓倒中共政權的最後一根稻草,不如說他的死證實了中共國家機器在武漢肺炎出現後所面臨的一連串嚴重問題。

坊間有些陰謀論認為李文亮醫師是被中共刻意謀殺的,但就他過世當日的相關訊息,醫療單位曾試圖搶救他,甚至在生命現象終止後仍啟用葉克膜和長時間的心肺復甦術;而新聞主管單位也一度要求媒體撤下關於他過世的稿件,並改稱為「搶救中」,顯然中共認定李文亮醫師的命是一定要保下來的。但他們還是保不住。

結構性的全面失能

當中共想保的也保不住,就代表事情在相當程度上已經失控了。李文亮醫師是中共中央的抗疫樣板人物,但這樣的樣板在不幸染病之後,又出乎意料的很快病故,這對於中共一向吹噓的「可防可控」、「資訊透明」來說,當然是最直接的打臉。這也無怪乎本事件的最新發展,是中共紀律單位宣稱將介入本案調查;就算保不住李文亮的命,也要找個推卸責任的對象。

但如果連中共高層重視的單一個案,都處理得「哩哩喇喇」,那就不用談其他的一般個案了。多個消息來源都指出湖北省的醫療體系已經崩潰,就算中央不斷調集資源、清出場館空間以做為醫療院所或隔離防疫使用,可是每日暴增的患者數量,還是遠超過這些設施的處理能力。

正如網路伺服器無法處理瞬間大量湧入的「封包」,中共的現行體制,也無法因應這麼大規模的病情;而中國又缺乏「公民社會」層級來提供額外的幫助,所有的救援物資仍由腐化、無能的中國紅十字會壟斷,在這些負面條件交織之下,就會出現結構性的全面失能。

是以雖然中國人一向愛面子,但近日他們也開始向外求援,更促動大規模的社會動員。習近平在日前與川普的通話中,宣稱已將防疫提升到「人民戰爭」的層次。這概念類似於民主國家的「戰時總動員」,是將所有百姓都整合進戰爭機器之內的一種臨時體制。

中國特色體制失敗

過去「人民戰爭」一詞都是用在中共對內或對外戰爭上,而此次用在防疫,算是種全新的嘗試。但與其推敲中共將如何動員人民來抗疫,不如換個角度來思考:當中共把毛澤東時代的「人民戰爭」用在防疫上,也等於承認現有的「具中國特色的社會主義」體制已經失敗。

中國自豪的大國崛起,在轉瞬間已成為大廈將傾。政治體制決定了效率、決定了透明度,但也決定了風險,更決定了極限。好日子看不出體制的韌性,只有大難來臨,才知道誰是真正的優越。https://tw.news.appledaily.com/headline/20200210/6W7ZKMWHZ5KDPUX2VCABO54TSQ/

民主與自由是需要前人的血淚與努力換取而來的。