◎普麟 /國立台灣大學政治學系碩士生

中國在國際上的影響力,隨著其國力的增加而與日俱增,應該很少有人會懷疑這樣子的趨勢。然而,中國的影響力是怎麼樣地影響其他國家呢?有一個很好的觀察點是從中國對其他國家的援助來看。日前,BBC刊出一篇標題名為〈研究:北京給了其它國家多少援助資金?〉的文章,主要是在討論中國的對外援助及其影響。文章在最後提到,「批評者一直認為中國提供的『無賴式貸款』讓很多國家逃避民主改革,它們只需要簡單轉向中國貸款並且避開那些要求繁瑣的西方傳統貸款就行了。」

這段文字包含了以下兩點資訊:

- 通常西方國家所提供的貸款或援助,都會有附帶的民主改革與人權條件;

- 中國所提供的貸款或援助沒有類似西方國家的附帶條件,因此容易讓非民主國家的執政者鞏固威權統治。

這樣的論點值得進一步追問:中國的崛起和其影響力,讓西方民主價值輸出的成效不彰嗎?又或者,我們應該進一步去追問,中國的對外援助真的讓其幫助的國家更不民主或更威權嗎?甚至,中國是否是直接或間接促成全球大規模「民主退潮」的原因之一呢?要回答這些問題,我們可能要從政體變遷的國際因素、民主擴散與輸出,還有威權統治的國際面向等幾個關係密切的研究議題一步步來討論。

圖片:中國長年以來提供非洲國家對外援助與投資,特別是包括公路、鐵路與港口等在內的基礎建設,但是由「巨龍」所帶來的禮物對於非洲國家的發展卻是評價褒貶不一。圖為「中非合作論壇15周年」活動照片,站在中間的人即為中國領導人習近平。圖片來源:Flickr。

一、政體變遷(regime change)會受到國際因素的影響嗎?

(一)民主化研究的國際因素1

政體的變遷指的是從民主變成非民主(民主崩潰)或是從非民主轉變成民主(民主化/民主轉型)。1970年代,「第三波」民主化從南歐開始出現,接著波蘭於1989年率先推翻共產專制政權後,包括東德、匈牙利、捷克斯洛伐克與羅馬尼亞等國家的共黨政權皆先後終結,這常被稱做「蘇東波」;台灣也趕上了第三波民主化潮流,在1990年代完成民主轉型。

政治學大師杭廷頓(1991)對於第三波民主化發生的原因,就提出了包括外部因素(external factors)與示範效應(Snowball effect)在內的兩種國際面向的解釋,前者例如蘇聯、美國與歐盟的對外政策帶來的影響,後者就是前述提到的「骨牌效應」或「滾雪球效應」,並造成了所謂的民主擴散(democratic diffusion)。2 簡單來說,民主擴散可以簡單區分成「實際的政策影響」與「價值的示範效應」等兩種影響模式。

圖片:杭亭頓(Samuel Phillips Huntington, 1927-2008)是當代享譽全球的美國政治學者,長年任教於哈佛大學政治學系,研究興趣廣泛,包括文武關係、民主化理論、國際政治與認同政治,曾提出「文明衝突論」,其大作《第三波:20世紀後期民主化浪潮》更是從事民主化研究必讀的經典之一。圖片來源:Wikipedia。

(二)第三波民主化與民主擴散

那麼,造成第三波民主化的原因,即短時間內民主國家數目大幅成長的現象成因有國際因素的影響嗎?學者O’Loughlin等人(1998)發現第三波民主化國家在地理上呈現群聚(cluster)的現象,顯示鄰近國家之間彼此會出現模仿的行為。學者Starr(1991)與Starr & Lindborg(2003)的研究認為一個國家的民主發展會被不同層次的外部因素影響,包括了全球、區域與鄰國等三種不同的層次;他們更指出一個正在進行民主轉型的國家,其成果往往會受到周邊國家的民主化程度所影響,例如中、東歐國家的民主化,靠近西歐的波蘭、捷克等國家的民主化程度就比較高,但靠近俄羅斯的烏克蘭、白俄羅斯的民主轉型就明顯較不順利。

圖片:歐盟旗幟與波蘭國旗。歐盟在中、東歐國家民主化與經濟轉型的過程扮演非常關鍵的因素,歐盟在2004年的第五次東擴時也加入了包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等國在內的中、東歐國家。圖片來源:Wikipedia。

具體來說,是什麼樣的機制,讓國際因素影響國內政治及政體變遷?擴散研究領域的學者就針對了國際政治中的擴散現象,提出了包括了學習(learning)、仿效(emulation)、競爭(competition)、脅迫(coercion)、控制(control)、制約(conditionality)與說服(persuasion)等數種主要的機制3。而這幾種擴散機制主要還是與地理、鄰近等因素較為相關。

那麼,地理位置較遠的國家也能夠發揮影響力嗎?Levitsky & Way兩位學者(2006)提出「連結度」(linkages)這個概念來描述兩國或兩個政治實體間的經濟、政治或社會文化跨國連結的強度。連結度越高,代表外國可以影響當地社會的管道也就越多。他們在2010年的研究進一步結合了「連結度」(linkage)、「作用力」(leverage)與政權的「組織能力」(organizational power)等概念,用來分析威權政權在面對國際壓力後的政治變遷。簡單來說,研究發現:當一個威權國家跟西方民主國家的連結度越高,越容易走向民主化。例如台灣、烏克蘭、羅馬尼亞、多明尼加等國家的民主化過程中,受到西方國家影響很深。

二、民主輸出的失敗是受到威權大國的影響嗎?

(一)民主退潮與威權鞏固

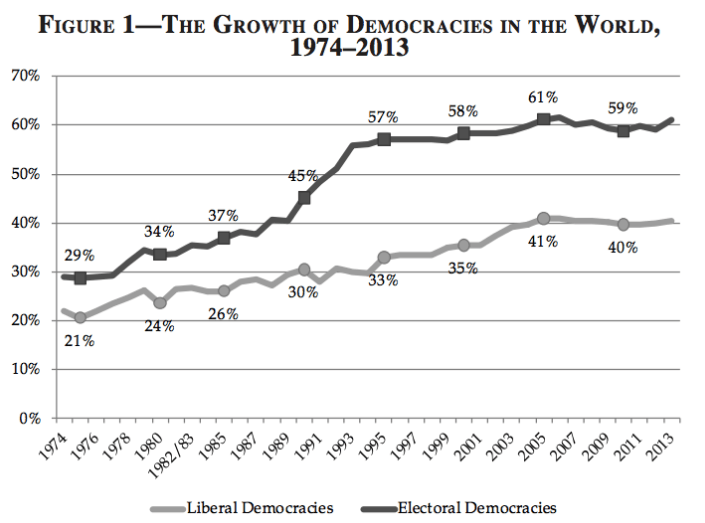

雖然第三波民主化讓學界對於民主在全球的發展非常樂觀,但也有不少學者發現這些新興民主國家的民主轉型從2000年後開始出現停滯或缺陷。例如Diamond(1999)就將民主國家分成「選舉式民主」(electoral democracy)與「自由式民主」(liberal democracy),並發現1990年代後出現的新興民主國家多只有符合前者擁有競爭性選舉的條件,未達到自由式民主的標準,甚至連選舉式民主國家的數量也逐漸減少(請參考下圖),形成了所謂「民主退潮論」的觀點4

圖片來源:Larry Diamond, 2015. “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of Democracy 26(1): 143.

在這樣的情形下,民主化研究當中所謂的「轉型典範」(transition paradigm)遭到很大的質疑5:民主政治並不是威權政體轉型發展後的必然結果。學界注意到有許多威權國家雖然建立了選舉制度,但卻並未轉型成為民主國家,反而有不少原本的威權政權於開放選舉之後,在統治者的操作下讓威權統治的政治勢力得以維持或延續,成為混合了民主與威權特徵的新型態威權,例如馬來西亞、俄羅斯等國家。

因此,雖然在2000與2010年之後分別出現了顏色革命(colour revolution)與阿拉伯之春(Arab uprising),但全球的民主化前景在威權主義的發展之下,依舊相當不樂觀6。另一方面,新型態威權主義的出現,更讓學界因此加強對於威權鞏固的研究7,以及選舉式威權8、競爭式威權9或混合政體10等政權分類的提出。

圖片:馬來西亞雖然有全國性選舉,但選舉的公平性一直以來屢遭質疑,國會更長期由馬來西亞最大的政黨聯盟「國民陣線」(National Front)長期執政,從未政黨輪替。圖片中的黃衣男子身穿印有推動馬來西亞選舉改革的團體「淨選盟」的簡稱字樣「BERSIH」的上衣。圖片來源:Wikipedia。

(二)民主輸出與國際援助

前美國總統艾森豪為了防止國際共產主義的擴散,提出了後來被稱為「骨牌效應」(domino effect)的觀點。冷戰時期以美國為首的西方民主國家陣營在這樣的戰略思考下,在軍事與經濟上援助位於共產國家前線的國家,以防止共產專制政體擴散。這也被是當代西方國家民主輸出(democracy promotion)的開端,甚至影響冷戰結束後的美國國際戰略。民主擴散與民主輸出最大的差別在於國際行為者背後的意圖,美國、歐盟與許多國際組織長期以來在民主輸出的過程中扮演著推動者的角色。但是,民主輸出是否能有效促進全球民主的成長呢?

西方國家從1980年代開始大幅使用援助來做為民主輸出的手段11,但來自世界銀行的Knack(2004)認為,若觀察的時間從1975到2000年來看的話,並沒有任何明顯的證據證明對外援助有效促進全球的民主發展。Escriba-Folch & Wright(2015)兩人所觀察的時間則是從1946到2010年,綜合比較不同手段的國際影響,包括援助、經濟制裁、軍事干預等,並特別指出這種西方國家常用的附帶條件的援助,所能影響的是統治者可以分配的資源,因此只對於建立政黨、國會、行政體系等「制度」來進行統治的威權政權較能發揮影響,對於實行個人獨裁的政權影響較有限。

簡而言之,民主輸出並不是件容易的事。無論是Escriba-Folch & Wright或Levitsky & Way(2010)的研究都提到國際壓力要能讓專制政權民主化並非易事,即便開放選舉,也不一定能保證該政權順利轉型成民主國家,而很有可能是轉型成競爭式威權或混合政體。

圖片:美國在國際政治上所扮演的角色始終備受爭議,雖然一方面在世界各地推行民主,但在冷戰時期為了與共產主義陣營對抗,也曾在亞洲、拉丁美洲支持當地的威權政權,例如韓國、台灣,甚至由CIA在智利策劃政變推翻了民選左翼總統阿葉德(Salvador Allende),扶植親美的軍事獨裁者皮諾契特(Augusto Pinochet)。圖片中握手的兩人,左邊為皮諾契特,右邊為前美國國務親季辛吉(Henry Kissinger)。圖片來源:Wikipedia。

三、威權統治的國際面向(the international dimensions of authoritarian rule)

(一)威權擴散與合作

在學術研究上,比較政治學界近幾年再次聚焦於威權政治的研究,最主要的議題包括:威權鞏固(authoritarian consolidation)、威權擴散與合作(authoritarian diffusion and cooperation),以及威權輸出(authoritarian promotion)。其中一大研究議題即是威權體制與價值的擴散。簡單來說,所謂威權「擴散」指的是國家經由學習、模仿,或受到威權大國的影響,開始朝威權轉型或傾向威權統治的過程。12

由於威權擴散同時包含意圖性與非意圖性的影響,概念所指涉的範圍較廣,加上本文接下來要討論的中國是否為威權輸出國在學界仍有爭論,因此我們仍使用威權擴散這個比較廣泛的概念來描述威權國家的對外作為導致它國國內民主與人權倒退的現象,並可以區分成意識形態(ideology)與利益(interests)兩種不同的擴散類型13。

Ambrosio(2010)透過「適當性」(appropriateness)與「有效性」(effectiveness)兩種主要的機制來勾勒出威權的國際擴散架構(framework)。適當性是指當威權的正當性(legitimacy)越高,威權的規範與實踐也就越容易在國際體系中散布;此外,有效性則是當威權政權在政治與經濟上所展現的實力越強大,就會引起越來越多的國家跟著學習。「中國模式」(China model)或「北京共識」(Beijing Consensus)的提出就是很好的例子。這兩個名詞具體內容是關於中國獨特發展模式的描繪,想要證明一個國家在政治體制上選擇威權,不但可以推動國內高速的經濟發展,還能夠增加在國際的實際影響力,且一定程度上去抵抗西方國家的影響。隨著中國國力的增長,促使許多開發中國家的統治者相信,採取威權手段緊握權力是比西方自由主義式民主更適合用於自身的發展與社會模式14。

圖片:中國自從進行「改革開放」之後,經濟上獲得高速成長,在國際社會的影響力也日漸增強,奧運也成為了展現國力的舞台。圖片中的建築物是位於北京的國家體育館,俗稱「鳥巢」,也是中國於2008年所主辦的北京奧運主場館。圖片來源:Wikipedia。

另一方面,透過實質影響來推動威權主義擴散,我們可以借用前面提到過的Levitsky與Way(2006)所提出的「連結度」與「作用力」這兩個概念,來分析國際或外部勢力的實際影響。首先,連結度則是兩國或兩個政治實體間的經濟、政治或社會文化跨國連結的強度;其次,作用力是該政權或國家所能承受外部壓力的程度,或是容易受外在影響的程度。Levitsky & Way(2010)用這兩個概念來解釋威權國家與西方國家的連結與受到西方國家的壓力,Tansey, Koehler & Schmotz(2017)三位學者則是進一步提出了「威權連結」(autocratic linkages),用以分析威權國家對它國的影響:如果兩國的連結性越高,對該國的作用力或壓力越大,則該威權國家對其影響力也就越強,也就越有利於威權的擴散。也由於威權大國如俄羅斯或是中國所能發揮的政經影響力是全球性的,因此威權擴散的過程與現象也就較不受地理距離遠近的侷限。透過前述所提到的價值示範與政策影響兩種方式,我們可以發現當前世界所出現的大規模民主退潮,很大一部份就是受到國際威權擴散的影響15。

圖片:2017年是俄羅斯十月革命一百週年,這場發生於1917年的革命不僅建立了世界上第一個自稱是社會主義國家的政權,也鼓舞世界各地共產主義的革命,對20世紀下半葉的國際政治發揮了深遠的影響。圖片來源:Wikipedia。

(二)威權輸出與俄羅斯

相對於民主輸出,威權輸出指的是這些威權大國有意圖性想改變它國的國內政治,且主動地對外輸出威權價值與體制,同時自身也有意識形態上的動機16。與威權擴散不同的是,輸出國背後的意圖、動機,以及所造成的影響,才是研究者所關注的重點17。

俄羅斯在近年來的外交政策所奉行的「近鄰主義」(Near Abroad)就是威權輸出的具體例子,而且也對周邊前蘇聯國家在進行民主轉型時帶來了許多負面外部因素18。俄羅斯主要採取對外國的作為與政策,包括強化、弱化與聯合:(1)幫助鄰國強化威權統治;(2)打擊並弱化其它國家的民主政治相關制度和推動的行為者;以及(3)聯合外國或國際組織來抗衡西方國家的壓力19。值得注意的是,強化與弱化這兩種策略,正是造成威權主義在俄羅斯周邊區域擴散的最主要原因,同時也反映出俄羅斯是有意推動威權的對外輸出與擴散。最明顯的例子,就是俄羅斯介入周邊國家如烏克蘭、白俄羅斯與摩爾多瓦的選舉,以鞏固該國威權政權的統治20。

圖片:白俄羅斯總統盧卡申科(Aliaksándar Lukašénka)於1994年第一次當選總統,並於2001年連任,由於白俄羅斯在2004年廢除了總統不得連任三次的規定,讓盧卡申科得以先後在2006、2010與2015年當選總統至今。盧卡申科在任內施行親俄政策,並被歐美國家批評為「歐洲最後的獨裁者」。圖片中正在進行簽約儀式的兩人,左邊為白俄羅斯總統盧卡申科,右邊為俄羅斯領導人普丁(Vladimir Putin)。圖片來源:en.Kremlin.ru。

(三)中國的威權擴散

相較於俄羅斯在國際威權擴散中所扮演的主動且有意圖性的輸出者角色,中國在全球威權擴散中的屬性與角色為何,仍舊是學界爭辯的重點。在實證研究上,學者Bader(2015a)研究了從1993到2008年與中國維持雙邊關係與交流的國家,互動的內容包括了訪問、武器貿易、援助計劃、經濟合作與貿易依賴,但統計數據指出只有出口貿易依存度與該國的威權政權存續呈現正相關,其它類型的互動則影響不大。Bader(2015b)也同時研究威權國家與中國的經濟合作對政權存續的影響,研究的樣本是從1998到2008年與中國進行經濟合作的不同型態的威權國家,研究結果指出,僅有「一政黨專政式威權國家」的政權存續會受到與中國經貿往來的影響,非政黨威權國家(包括個人式獨裁與軍事政權)則否。因此,這些與中國進行交流與互動的威權國家,其政權的鞏固與存續的確與中國有關,但不是必然,而且也會隨著互動的內容與政權的型態的差異而產生不同的結果。

中國的威權擴散模式也與俄羅斯相當類似,同時包含著價值示範與實際影響兩種不同的面向。在價值示範上,目前由中國所宣稱帶有「中國特色的社會主義」的發展,一邊是高速經濟成長下「讓一部分人先富起來」的經濟果實,一邊則是對於政治自由與民主的箝制。這樣的國家發展型態不但被稱為是「中國模式」或「北京共識」,更被部分國家或學者認為是不同於西方自由民主且更適合第三世界國家的發展途徑21。另一方面,在實際影響上,中國現今以國內高速的經濟成長為後盾,出手大方且金額龐大,在對外援助與投資上又不會附帶如同其它西方國家或國際組織所要求的包括人權與法治等條件,因此爭議性極高。然而,這樣的外國援助或投資很容易流入該國的威權政黨或政治勢力手上22,例如中國對非洲國家的援助,帶來的結果往往是讓原本民主化程度不高的國家貪腐嚴重或人權狀況倒退。

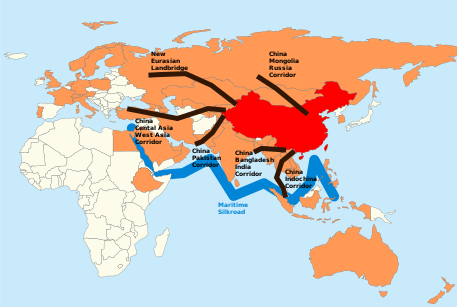

圖片:中國領導人習近平於2013年提倡成立名為「一帶一路」(全稱為絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路)的跨國經濟帶,目標是加強沿線國家的經貿合作與交流,並於2015年正式成立推進「一帶一路」建設工作領導小組,陸續宣佈絲路基金與亞洲基礎設施投資銀行等計劃的成立,被外界視為是中國欲擴大在國際社會影響力的手段。圖片來源:Wikipedia。

四、結論

回到我們在文章開頭所提出的問題:西方民主輸出的成效不彰是因為中國在國際上的崛起嗎?

論者認為,西方歐美國家所推動的民主輸出成效不彰,很大一部分與民主輸出的方式及目的有關,這也牽涉到當地國家的政治制度、社經條件等國內因素,不完全都是因為中國的出現所導致23。但在國際因素方面,中國的對外投資與援助仍發揮一定程度的影響,例如由中國所提供不附帶人權條件的援助,讓那些威權政權或獨裁統治者在以美國為首的西方國家與國際組織等援助者外多了一個選項,並對這些非民主國家構成極大的誘惑與影響力,得以避開改善人權等西方壓力。

然而,雖然中國是透過其政經實力來影響這些國家,不過主要還是著眼在戰略考量與經濟利益,並非有目的性或意圖使這些國家更為不民主或威權,所以也有學者認為中國並非是主動在推動威權的擴散24。但無論如何,與中國互動密切的國家非常有可能出現人權倒退或威權鞏固的後果,例如「中國因素」的浮現對香港與台灣的人權在近幾年所造成的負面效果25。因此,中國也就被學界視為是當代這波國際威權擴散的核心之一。

參考文獻

吳介民,2017,〈中國因素與反作用力〉,吳介民、蔡宏政、鄭祖邦主編,《吊燈裡的巨蟒:中國因素作用力與反作用力》,頁21-85,台北:左岸文化。

Ambrosio, Thomas. 2008. “Catching the ‘Shanghai Spirit’: How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia,” Europe-Asia Studies, 60(8): 1321-44.

Ambrosio, Thomas. 2009. Authoritarian Backlash: Russian Resistance to Democratization in the Former Soviet Union. Surrey, UK: Ashgate.

Ambrosio, Thomas. 2010. “Constructing a Framework of Authoritarian Diffusion: Concepts, Dynamics, and Future Research,” International Studies Perspectives 11, 375-392.

Ambrosio, Thomas. 2012. “The Rise of the ‘China Model’ and ‘Beijing Consensus’: Evidence of Authoritarian Diffusion?” Contemporary Politics, 18(4): 381-399.

Ambrosio, Thomas. 2014. “Beyond the Transition Paradigm: A Research Agenda for Authoritarian Consolidation,” Demokratizatsiya 2(3): 471-495.

Bader, Julia. 2015a. “China, Autocratic Patron? An Empirical Investigation of China as a Factor in Autocratic Survival,” International Studies Quarterly 59: 23-33.

Bader, Julia. 2015b. “Propping Up Dictators? Economic cooperation from China and its impact on authoritarian persistence in party and non-party regimes,” European Journal of Political Research 54(4): 655-672.

Bader, Julia., Jörn Grävingholt & Antje Kästner, 2010. “Would autocracies promote autocracy?A political economy perspective on regime-type export in regional neighbourhoods,” Contemporary Politics 16(1): 81-100.

Barry, Jack J. 2012. “Democracy promotion and ODA: a comparative analysis,” Contemporary Politics 18(3): 303-324.

Bellin, Eva. 2012. “Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring,” Comparative Politics 44(2): 127-149.

Bueno de Mesquita, B. & Alastair Smith. 2011. The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics. New York: Public Affairs.

Burnell, Peter. 2010. “Promoting Democracy and Promoting Autocracy: Towards A Comparative Evaluation,” Journal of Politics and Law 3(2): 3-14.

Burnell, P. & Oliver Schlumberger. 2010. “Promoting Democracy – Promoting Autocracy? International politics and national political regimes,” Contemporary Politics, 16 (1): 1-15.

Carothers, Thomas. 2002. “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy 13(1): 5-21.

Diamond, Larry. 1999. Developing democracy: Toward consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Diamond, Larry. 2002. “Thinking About Hybrid Regimes.” Journal of Democracy13(2): 21-35.

Diamond, Larry. 2015. “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of Democracy 26(1): 141-155.

Dobbin, Frank, Beth Simmons & Geoffrey Garrett. 2007. “The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning?,” Annual Review of Sociology 33: 449-472.

Ekman, Joakim. 2009. “Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes,” International Political Science Review 30(1): 7-31.

Erdmann, Gero., André Bank, Bert Hoffmann & Thomas Richter. 2013. International Cooperation of Authoritarian Regimes: Toward a Conceptual Framework. GIGA Working Paper 229.

Escribà-Folch, Abel & Joseph Wright. 2015. Foreign Pressure and the Politics of Autocratic Survival. Oxford: Oxford University Press.

Hackenesch, Christine. 2015. “Not as Bad as It Seems: EU and US Democracy Promotion Faces China in Africa,”Democratization 22(3): 419-437.

Huntington, Samuel P., 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman and London: University of Oklahoma Press.

Knack, Stephen. 2004. “Does Foreign Aid Promote Democracy?,” International Studies Quarterly 48(1): 251-266.

Levitsky, Steven & Lucan Way. 2002. “The Rise of Competitive Authoritarianism,” Journal of Democracy13(2): 51-65.

Levitsky, Steven & Lucan A. Way. 2006. “Linkage Versus Leverage. Rethinking the International Dimension of Regime Change,” Comparative Politics 38(4): 379-400.

Levitsky, Steven & Lucan A. Way. 2010. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. New York, NY: Cambridge University Press.

Levitsky, Steven & Lucan A. Way. 2015. “The Myth of Democratic Recession,” Journal of Democracy 26(1): 45-58.

Plattner, Marc F. 2014. “The End of the Transitions Era?,” Journal of Democracy 25(3): 5-16.

McFaul, Michael. 2002. “The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in the Postcommunist World,” World Politics 54(2): 212-244.

O’Loughlin, John., Michael D. Ward, Corey L. Lofdahl, Jordin S. Cohen, David Brown, David Reilly, Kristian S. Gleditsch & Michael Shin. 1998. “The Diffusion of Democracy, 1946–1994,” Annals of the Association of American Geographers 88(4): 545-574.

Schedler, Andreas. 2002. “The Menu of Manipulation,” Journal of Democracy 13(2): 36-50.

Schedler, Andreas. 2006. “The Logic of Electoral Authoritarianism,” In Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, ed. Andreas Schedler. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1-23.

Starr, Harvey. 1991. “Democratic Dominoes: Diffusion Approaches to the Spread of Democracy in the International System,” The Journal of Conflict Resolution 35(2): 356-381.

Starr, Harvey. & Lindborg, C. 2003. “Democratic Dominoes Revisited: The Hazards of Governmental Transitions, 1974-1996,” Journal of Conflict Resolution 47(4): 490-519.

Tansey, Oisín. 2016. “The Problem with Autocracy Promotion,” Democratization 23(1): 141-163.

Tansey, Oisín., Kevin Koehler & Alexander Schmotz. 2017. “Ties to the Rest: Autocratic Linkages and Regime Survival.” Comparative Political Studies 50(9): 1221-1254.

Tolstrup, Jakob. 2009. “Studying a negative external actor: Russia’s management of stability and instability in the ‘Near Abroad’,” Democratization 16(5): 922-944.

Tolstrup, Jakob. 2013. “When Can External Actors Influence Democratization? Leverage, linkages, and gatekeeper elites,” Democratization 20(4): 716-742.

Tolstrup, Jakob. 2014. “Black Knights and Elections in Authoritarian Regimes: Why and how Russia supports authoritarian incumbents in post-Soviet states,” European Journal of Political Research 54(4): 673-690.

Vanderhill, Rachel. 2013. Promoting Authoritarianism Abroad. Lynne Reinner, Publishers.

Way, Lucan A. 2016. “Weaknesses of Autocracy Promotion,” Journal of Democracy 27(1): 64-75.

Weyland, Kurt. 2005. “Theories of Policy Diffusion: Lessons from Latin American Pension Reform,” World Politics 57(2):262–295.

Weyland, Kurt. 2007. Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin America. Princeton: Princeton University Press.

Weyland , Kurt. 2017. “Autocratic Diffusion and Cooperation: the impact of interests vs. ideology,” Democratization 24(7): 1235-1252.

- 比較政治學界在1990年代之前對於多國(large-N)民主化的研究往往還是將焦點放在國內因素,無論是早期強調現代化理論與有利於民主出現之條件的社經結構途徑,或是晚近以行為者為中心的過程途徑,似乎都較為缺乏對國際因素面向深入的討論,特別是國際因素如何對政體變遷造成影響。 ↩

- Huntington(1991)。另外,Ambrosio(2009)則是將民主化理論的國際因素分為擴散(diffusion)、制約(conditionality)與整合(integration)。其中,擴散等同於骨牌效應或滾雪球效應,也就是Huntington提出的示範效應;另外,Huntington所提出的外部因素則被Ambrosio再細分成制約與整合,前者為國家或外部勢力主動去推行的政策,而整合則是特定的制約模式,例如歐盟的整合過程。 ↩

- Dobbin, Simmons & Garrett 2007; Weyland 2005; 2007; Erdmann, Bank, Hoffmann & Richter 2013 ↩

- Diamond 2015; Levitsky & Way 2010。 ↩

- Carothers 2002; Plattner 2014 ↩

- McFaul 2002; 吳玉山 2007; Bellin 2012 ↩

- Ambrosio 2014 ↩

- Diamond 2002; Schedler 2002; 2006 ↩

- Levitsky & Way 2002, 2010 ↩

- Diamond 2002; Ekman 2009 ↩

- Barry 2012 ↩

- 威權合作的概念與威權擴散類似,但更強調威權國家彼此在經濟、政治與軍事上更細緻的交流與支持,特別是這些國家之間更具有協調性的互動過程。 ↩

- Weyland 2017 ↩

- Ambrosio 2008; 2012 ↩

- Ambrosio 2010; Vanderhill 2013 ↩

- Tansey 2016 ↩

- Burnell 2010; Julia Bader, Jörn Grävingholt & Antje Kästner 2010; Vanderhill 2013; Tansey 2016; Way 2016 ↩

- Tolstrup 2009 ↩

- Ambrosio(2009)就以俄羅斯在面對當前西方國家的民主輸出時所採取的五種應對策略進行分析,包括了抵抗(insulate)、重定義(redefine)、強化(bolster)、弱化(subvert)與聯合(coordinate)。其中,抵抗為俄羅斯自身抵擋來自西方的民主擴散,重定義則是俄羅斯在文宣與輿論上處理或反擊外國對它的批評。此外,後三種策略則是俄羅斯對外國的作為與政策,所謂的強化、弱化與聯合的定義則分別為:(1)幫助鄰國強化威權統治;(2)打擊並弱化其它國家的民主政治相關制度和推動的行為者;以及(3)聯合外國或國際組織來抗衡西方國家的壓力。 ↩

- Tolstrup 2014 ↩

- Ambrosio 2008; 2012; Burnel & Schlumbergerb 2010: 2 ↩

- Bueno de Mesquita & Smith 2011 ↩

- Hackenesch 2015 ↩

- Vanderhill 2013: 6 ↩

- 吳介民 2017 ↩

中國光對美國出超每年達3000多億美元,讓局勢變得更為複雜。對威權國家來說,其內部問題並成不了焦點,甚至得以改善。

十九大前後的上海校園──新世紀的「中國夢」

http://opinion.cw.com.tw/blog/profile/52/article/6327

共产党的精英们也知道没有永久的执政党。如果中国的人均收入能达到90年台湾的水平,我相信中国也会进行民主化的。

那你就錯了,中國人是很執著他們的有中國特色社會主義,中國人不需要民主

美國民主的五個真相

2016-06-20 新華澳報 詹姆斯‧科克羅夫特(紐約州立大學教授、作家)

眾所周知,馬克思主義者認為,資產階級民主就是富人用來維護自身權利、控制勞動者和限制主流資本主義意識形態異見者影響力的專制工具。但是,很少有美國人讀過馬克思,很多人都把「馬克思主義」、「社會主義」和「共產主義」看做極權主義、甚至是「魔鬼的著作」。

然而,就在這個「世界上最富有國家」,出現了一種前所未有的現象。民主和共和兩黨的主要政治人物都宣稱美國沒有民主,似乎大部分美國民眾也表示贊同。認為自己生活在「自由土地」上的公民意識到,他們的國家並不民主。這被很多社會學者稱為「矛盾的認識」或「混合的意識」。

1.美國從來都沒有民主

用美國前總統卡特的話說,「美國沒有行之有效的民主」,「我們的選舉程式是全世界最糟糕的程式之一,這是因為過度的金錢介入」。

事實上,美國從未有過民主,它一直是為超級富豪提供憲法和憲法外保護的共和國。用美國歷史學家彼得‧J‧弗雷德里克的話說,「不同的是,(經濟)鴻溝在擴大,幾乎從未像現在這樣糟糕過」。如今,對於四年一次選舉的普遍感受是,這就是一場被一黨制操控的「作秀」;在這種制度下,超級富豪及其代表、兩黨領袖是決定最終結果的人,其他政黨實際上已經被排除在參與選舉的門檻之外。

與民主神話相反的是,總統選舉並不是直接和普遍的,並非每個公民都有投票權,也不是每張選票都會被計,更不是「一人一票」。比如,波多黎各的永久性居民是美國公民,但他們被禁止參加美國大選最終投票,因為波多黎各並不是美國的一個州。

美國每次總統選舉的結果都不是選民決定的,而是選舉人團。這是一個由538人組成的黑暗團體,據稱他們代表了除緬因州和內布拉斯加州外的選民參加投票,但他們對於結果卻並不承擔法律義務。贏得270張或以上選舉人票的總統候選人,即獲得選舉勝利。2000年大選時,選舉人團選出了全國普選票數未占多數的候選人成為總統,他就是喬治‧W‧布希。

2.公眾的憤怒

長時間的經濟危機導致了貧富差距日益拉大。在危機的影響下,美國人對未來已不抱希望,並對「權勢集團」(領導階層)感到憤怒。在兩黨初選和街頭抗議活動中體現出來的這種憤怒情緒,令美國的領導人和超級富翁們感到擔憂。

美國和世界其他國家很少有人瞭解,這場全球經濟危機到底從何而來,以及去向何方。左派經濟學家持有一些相同的分析觀點,但也並非完全一致,並且幾乎所有人都認為未來是不可預測的。他們指出,危機的根源在於工業生產過剩和在1970年代中期達到峰值的投資收益的降低,此後大資本開始更多的在金融領域而不是生產領域尋找自己的「解決方案」。美國和歐洲在海外發起了「再殖民」的戰爭,目的是將自然資源據為己有。軍火生產如火如荼,狂熱的投機行為製造了更多的利潤。技術的變革、資本的跨國化以及公共和私人「債務」,變成了重要的投機和開拓市場、生產和貿易全球化、降低工人工資的工具,隨之而來的是收益率的提高和各種領域的私有化。無產階級現在漸漸地過上了後現代的朝不保夕的生活,沒有固定工作和收入。

所以,資本的積累建立在所謂的「全球化」基礎上,也就是在新的「自由市場」開放的框架內。通過對債務結構、貨幣和利率的操縱,而將更多的錢轉移到國際資本家囊中。所謂的「1%的人」從99%的人腰包中攫取利潤,因此導致了民眾對壟斷資本及其對政治制度的操控產生了怨憤之情。

3.種族主義、排外主義、性別主義和千禧一代

在共和黨初選中,極盡煽動之能事的民粹主義候選人特朗普以及極端保守派泰德‧克魯茲,之所以能夠取得最初的勝利,其主要原因就是美國國內種族主義和排外主義情緒的增長。這些不僅是美國歷史和媒體歪曲的產物,也是著名的「白人中產階級」迅速向下流動造成的結果。還有另外一個從未被提及的因素:在人口結構變化的影響下,所謂的「白人」對未來逐漸喪失信心。

到2044年,美國白人將在數量上成為少數族裔。很多憤怒的白人男性和右翼的女性都加入到特朗普和克魯茲的戰隊中,表明了這種人口結構的新現實已經造成了恐懼。很多白人認為,「讓美國再次強大」這句選舉口號巧妙地暗示了對重建白人至上或昔日白人特權的渴望。

選民的憤怒在所謂的「千禧一代」中表現得尤為強烈。這一代人經歷著就業形勢不穩、影響大多數公立院校學生的學校債務缺乏負擔得起的醫療服務,以及對「制度」本身的沮喪感。他們不喜歡政府捍衛或重複權勢集團制定的「遊戲規則」的態度。這一代及下一代人不信任希拉蕊和傑布‧布什這樣的傳統派候選人,也不接受主流媒體製造的各種謊言。

美國有如此多的年輕人支持民主黨候選人桑德斯,這一點並不令人感到意外。桑德斯宣稱「民主社會主義」,抨擊「企業福利」制度,尋求資本主義內部更大範圍的改革。民調顯示,50%以上的千禧一代更喜歡「社會主義」這個選項。

4.選舉反叛:候選人和媒體

雖然選民通常都必須登記為共和黨或民主黨成員,但實際上美國沒有幾個人真正屬於哪一個黨派,最大的選民集團由自認為「獨立」的人構成。通常情況下,那些在四年一次的初選和最後的總統選舉中投票的人之所以這樣做,是因為他們認為這是「責任」,或者因為喜歡某一個候選人的性格。

但是,現在出現了一個意外而重要的情況:選民當中出現了針對權勢集團的反叛。關於誰將在7月的兩黨全國大會上決定總統候選人最終提名的問題,展開了一場公開的討論。出現了很多相互矛盾的政治議程。

一個極其重要的現象就是主流媒體發揮了過分的影響,尤其是電視媒體。它們往往是企業或某些超級富豪的財產。美國也有所謂的公共電視台、公共廣播公司,但主要依靠大企業或「慈善」基金會的捐款維持。

總而言之,電視媒體就是貪婪的資本主義的組成部分,是一項買賣。正因為如此,電視媒體對特朗普的報導時間才會比其他所有候選人加起來的時間都多。特朗普作出的禁止穆斯林入境美國或修建龐大的邊境隔離牆等可恥的承諾,以及他古怪、粗俗和帶有侮辱性的語言,吸引、甚至催眠了數百萬的電視觀眾。即使特朗普和除希拉蕊以外的候選人指責同一撥媒體謊話連篇和不負責任,這些媒體的老闆也深知,公眾就喜歡這樣的觀點。比起真相,媒體更感興趣的是收視率。正如特朗普本人所說,「當我出現在這些電視節目上時,它們的收視率就會翻番、甚至是三倍,這就讓一個人有了權力」。

5.「民主的民主化」、社會運動和未來

在當代,世界各地的社會運動都流行一句口號叫「民主的民主化」。這句話強調了一個明顯的事實:資產階級的民主並不是民主。

美國進步的社會運動都支持這樣的民主化。此外,它們也拒絕接受新自由主義或任何一個黨派領導下的政府的所作所為——不管是奧巴馬、小布希、希拉蕊還是特朗普。然而,歷史告訴我們:這些異見者通常都會投票給民主黨的候選人,如同「矬子裏面撥將軍」。

從歷史的角度看,一撥撥的社會運動興起又消失。它們都遭遇了暴力鎮壓和內部的分裂。各個社會運動之間缺乏聯繫,沒有建立持久有效的組織結構。儘管如此,最近的一個趨勢是:當一個社會運動出現並消失的時候,通常都會給我們留下一個得到普遍傳播的概念或想法。比如2011年「佔領華爾街」運動給我們留下的是「1%和99%」的概念,而支持桑德斯的社會運動最終讓「社會主義」這個詞語的使用合法化(這在冷戰時期是難以想像的)。

未來的選擇,沒有一個簡單的定義;因為一切都取決於每個國家或地區的社會背景,以及人民的參與和領導。但是有一件事是肯定的:每個地區和全世界如果不能為未來而鬥爭,就不可能有人類和地球的和平與生存。

民主化的撤退:歡迎來到全球威權年代

2017-02-20 沈旭暉國際評論:國際學海迷津95 原載於信報財經新聞

假如要前瞻未來十年的全球形勢,除了右翼復興,還有甚麼?恐怕就是威權主義逐步取代民主化,成為主旋律。

全球化時代剛出現時,美國學者福山(Francis Fukuyama)曾預言「歷史終結」,相信代表自由主義的歐美民主制度已成為人類發展的終極形態。而曾幾何時,這是教科書的內容。根據全球民主監測組織Freedom House的年度報告,1990-2005年間,全球被認可為「選舉式民主政體」的國家,從76個上升至119個。然而,隨後世界民主化持續低迷,2009年錄得40個國家民主化倒退,選舉式民主政體下滑至116個。2016年,民主倒退國家的數目更升至72個。這組織向世界發出緊急呼籲,稱「民主」在全球正承受前所未有的壓力。

關於這問題,美國外交關係委員會研究民主化的專家Joshua Kurlantzick出版了專著《民主在退潮》(Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government),認為箇中原因(特別是在發展中國家)可從內外兩方面總結。在內部層面,根據傳統歐美民主制度的經驗,經濟全球化過程中不斷壯大的中產階級,才是民主化的中堅力量;但在東南亞發展中國家如泰國、還有眾多東歐及拉美國家,這一公式在過去十多年卻毫不成立,中產甚至走向了民主的對立面。

在這些國家,中產階級數目可能顯著,但遠非大多數。當民主化改革以直接民主或代議制被推動時,廣大處於社會中下層的人民往往獲得比中產階級更多的話語權,他們與中產之間就全球化成果分配的利益衝突成了社會矛盾焦點。民選政府在執政初時,往往為了「民意」,實行傾向民粹主義的社會政策,嚴重衝擊中產利益。在成熟的民主政體,這一利益衝突可以通過健全的政黨機制加以調和。但在眾多新興民主化國家,政黨(尤其是反對黨)的功能尚不健全,相關政策易趨向極端。後果是昔日反獨裁的中產階級在利益受威脅時,情願重新呼喚強人入主政府,導致國家政治向威權統治轉變。當這一趨勢再被基層民眾抵制,各方互不妥協,所謂「民主」就淪為各方利益爭奪的口號。

Kurlantzick亦提出另一個外部因素:「中國模式」作為西方民主化之外的「第二選擇」,正受到越來越多發展中國家青睞。中國、俄羅斯等以威權主義為管治哲學,輔以有限制的市場經濟,發展毫不遜於西方國家,而且能保持(高壓下的)穩定,還能積極參與經濟全球化,國際影響力和持份都越來越大。不少移植了西方民主後經歷國內動蕩、經濟發展承壓的國家,自然認為值得借鑒。與此同時,中國、俄羅斯都調節了策略,不再盲目攻擊民主,反而強調自己也是「另一種」「更有效」的民主國家。此消彼長下,西方民主化不再被視為天經地義的事。

這些發展,配合了資訊科技新時代的出現,更是一發不可收拾。《華盛頓郵報》編輯部在對全球民主化危機的反思文章中提及,依托全球信息互聯之大勢,新時代的威權主義統治者們,都懂得利用互聯網操控網絡公共輿論空間,引導公眾輿論。威權政府不滿足於昔日對政治異見者禁言,反而會主動通過官媒和「水軍」向社會提供「另類事實」、「另類民意」,以抨擊自由主義民主制度。這正是本欄曾談及的「獨裁者2.0」模式。慢慢地,民意也開始真的支持這種模式。而另一方要用同樣方法迎戰,魄力和資源卻顯得捉襟見肘,大格局就慢慢改變。

整個變革的轉捩點,大概是2008年,當時全球爆發金融危機,隨後國際油價持續低迷,唯獨中國發展一枝獨秀,俄羅斯也突破了能源外交局限有所斬獲;誘使了更多國家向威權主義轉向,以圖穩定國內動蕩。此後也不是沒有出現西式民主化實驗。中東、北非諸國出現的「阿拉伯之春」,根據另一政治學者Larry Diamond的框架,甚至可以說是「第四波民主化」,但效果卻是悲劇收場:獨裁政權倒台後,這些國家壓抑已久、錯綜複雜的社會宗教矛盾一發不可收拾,缺乏執政能力的新政府無力應對,國家隨即陷入分裂、內戰、饑荒;假如被逼在「伊斯蘭國」和薩達姆式獨裁當中選擇,當地人民會如何選,呼之欲出。即使是特朗普,也公開對埃及新強人塞西將軍推崇備至,而不再理會民主化的理念,餘事可知。

在這情況下,即使在老牌民主國家,「民主」的光芒也逐漸黯淡。特朗普明言不再推動價值觀外交,固然是美國外交立場的一大扭轉;而即使是他本人的施政,也很有威權風格,頒布涉嫌違憲的行政命令、於Twitter公然抨擊法官判決、把主流媒體列為「人民公敵」,如此種種,皆是常規民主國家政客避之不及的地雷。但特朗普並不為此困擾,支持者更是堅定站在身後。歐洲諸國各極右政黨也正以「代表民意」自居,儘管主張屢屢涉及種族歧視、無視少數人權利,作風一如普京,但目前卻如日方中。這樣一來,就是本身不走威權路線的領袖,例如英國文翠珊,也宣佈外交不再推廣民主化了。

說到底,這些都是全球化的濫觴。哈佛大學教授Dani Rodrik的著作《全球化悖論:民主於世界經濟的未來》指出,過去十數年中以歐美國家為主導,旨在打破各國界限,實現國際經貿、人口、社會高度融合的「超全球化」(hyper-globalization) ,實質上是無法與國家民主政治並存的:前者要求的政策,無可避免地,更有利於跨國資本與精英。但對那些久居本土、無力塑造全球化格局的人而言,他們的政治授權、利益訴求與社會身份認同,都在不斷被政府忽略;在他們眼中,所謂全球化的政治現實不是「真.民主」,而是「別人的民主」。當近年反全球化浪潮席捲歐美,各發達國家社會政治生態也顯著兩極化,全球化中既得利益者與「被遺忘者」對立尖銳,民主為不同社群凝聚共識的能力就不再存在。

歸根到底,民主作為一種政治理念和政治組織形式,並不能保證滿足所有人的所有訴求,亦不能保障自身的永續,本來就是一個各方妥協下各取所需的藝術。一旦這藝術的前提不再存在,怎麼辦?不知道。這正是福山在近年一系列新著中對民主建設反思時特別指出的,當中不無自我批評之意。在全球民主退卻的年代,「捍衛民主」的答案,或許根本在民主之外;而這一點本身,同樣諷刺。

認錯爹娘拜錯墳—川普不是台獨的好朋友

2017-02-28 國際社會主義前進 作者:矛盾

在川普勝選後,台灣獨派團體亢奮起來,視他為台灣自主權的朋友。自由台灣黨主席蔡丁貴期盼川普政府可以賣給台灣更好更便宜的軍火,和美國共同來捍衛「自由民主」的價值。但真相是川普更崇拜極權體制,他的當選也鼓舞了國內乃至全球的極右勢力升溫,他們都是民主權利的威脅。而川普為了其極右政策得以通過,將會更為集中行政權力,挑戰分薄他權力的國會和法院機關。

如今躍升國內第三大黨的時代力量,其立委徐永明更表示不用妖魔化川普,川普將可能給台灣帶來「機會」。徐並表示:「未來時代力量會與葉望輝等友台派、知台派的學者專家接觸,建立更緊密且暢通的交流管道,成為台美關係穩定發展中的基石。」徐所指的友台派美國學者,無非都是美國帝國主義的反中智囊。而所謂的獨派大老吳澧培亦在會見川普特使葉望輝的時候表示「不反對台灣成為美國的棋子,希望藉此壓迫中國」,充分表露出了右翼民族主義立場。美國過去干預其他國家後都帶來災難而不是民主,包括利比亞、烏克蘭和敘利亞。這些帝國主義的鷹犬皆是想把台灣當作圍堵中國的灘頭堡,不是為了捍衛台灣自主權。

而極右民族主義的基進黨更是向川普發表賀詞,其中說到:「基進黨相信:閣下必能秉持美國總統一貫的傳統與特質,以包容、開放的心胸,將美國人民再次團結起來,並讓美國再次偉大。」恐怕基進黨的期望與美國人民的期望相去甚大。川普上台三天就已有四百五十萬民眾上街抗爭,而川普現正推行的種族歧視政策正好說明了他並沒有包容開放的心胸。而川普的「讓美國再次偉大」的論調,實質上是要加強美國帝國主義對外的掠奪利益。如果基進黨是在美國公開發表此賀詞,恐怕早已遭到大批群眾包圍抗議。

只要有利於美帝國主義在亞洲的霸主地位,獨裁專制是可以被美國接受的,對他國自主權的壓迫亦如是。目前對一中政策也只是挑釁,而不是真正支持台獨。對川普及美國帝國主義而言,支持台獨不是現在的選項,因為這意味著中美及兩岸爆發戰爭,而進一步影響已相當疲弱的經濟;但台灣將被美帝國主義視之為軍事圍堵的代理人,那將會是對於台灣和平及勞動群眾的大災難。真心支持台灣自主權的政治力量,不應當對川普有任何幻想。

台灣獨立鬥爭只有依靠國際工人階級及受壓迫者的團結才能取得成功,而不是美日台資產階級政客的權謀手段。社會主義者正在努力,在兩岸乃至全球建立一個工人階級聯合的替代方案,反對這個剝奪小國自主權的制度。

價值觀悖論困擾歐美政治

2017-02-27 北京日報 楊光斌(中國人民大學政治學教授)

伴隨著柏林圍牆倒塌、蘇聯解體,鼓吹西方「普世價值」的「歷史終結論」一度讓西方人相信西方的代議制民主就是人類最好的也是最終的政府形式,很多非西方國家的精英階層也在心理上徹底臣服。然而,在還不到一代人的時間內,以輸出「普世價值」為宗旨的民主推廣活動不但給很多非西方國家製造了災難,「普世價值」最終也禍害了西方國家自身。在此情形下,務實的西方政治家們又開始實行有違「普世價值」的價值觀,從而形成了明顯的價值觀悖論現象,全世界為此轉向而愕然。

自由市場在「普世價值」中占有基礎性地位。無論是古典自由主義還是新自由主義,都奉自由市場為圭臬。在西方,自由市場事實上由自由市場的經濟思想、保護自由市場的制度框架、全球化的政治思潮「三駕馬車」構成。

當19世紀開始實行自由市場制度時,德國流行的則是李斯特的國民政治經濟學,鼓吹國家主義而抵擋來勢洶洶的英國商品;而李斯特的貿易保護主義思想起源於他在美國流亡時的所見所聞,整個19世紀的美國是貿易保護主義盛行的時期。二戰結束前,當時最有影響力的經濟學家凱恩斯認為,西方國家之間之所以總是發生戰爭,是因為沒有貿易一體化和自由化而導致利益衝突;於是設計出保護西方自由市場的布雷頓森林體系,其中包括IMF和被改成今天的WTO的關貿總協定等制度安排。冷戰之後,勝利的西方自然會把自己的制度推向全世界,於是才有了以自由市場和自由民主為動力的全球化。

這一輪全球化體現了制度變遷的非預期性。以自由市場為動力的全球化至少有以下結果:一是加劇了全球的不平等,二是加劇了西方國家的國內不平等和不公正,三是實行市場經濟的中國的崛起。一句話:全球化讓世界政治的力量對比發生了根本性變化。

在川普總統就職之前,美國等西方國家已經開始搞貿易保護主義。TPP就是對WTO的一種反叛性收縮,以圖把中國排除在經濟圈之外。中國加入WTO時規定,15年後中國自動成為市場經濟國家;但是2016年西方國家都不承認中國的市場經濟地位。同時,西歐、美國還不停地對中國產品進行反傾銷,以「替代國」的作法來衡量中國產品的生產成本和價格標準。2016年是西方國家實行貿易保護主義的標誌性年份:首先是英國脫歐公投成功,這已經是對全球化、地區一體化的重大打擊;接著是主張貿易保護主義的川普當選美國總統,他公然要廢掉TPP,還要對北美自由貿易協定重新談判,主張傳統的雙邊談判。

這些無疑都是對自由市場原則的重創,也是西方國家因實力下降而改變其價值觀的象徵。

和自由市場原則一樣,作為自由主義民主基礎的言論自由原則同樣產生於英國;其中最有代表性的就是約翰·密爾在十九世紀五十年代的作品《論自由》,其中大談作為自由基石的言論自由。在冷戰時期,西方的「冷戰政治學」,比如美國著名政治學家羅伯特·達爾和喬萬尼·薩托利的民主理論,都是以言論自由為核心的自由主義民主思想體系,以此來抗衡當時作為世界性價值觀的社會主義公正原則。

在言論自由的旗幟下,西方國家國內也產生了文化多元主義思潮。上個世紀六十年代美國黑人民權運動有力地推動了美國少數族裔的文化權力,到了上個世紀的八十年代最終形成了作為「政治正確」的文化多元主義:價值觀多元化、道德標準多元化、生活方式多元化、授課語言多元化、婚姻形式多元化、家庭模式多元化等等。從政府機構和公共輿論,到社區和家庭學校,言必稱「多元」,而且成為一種不能觸碰的「政治正確」。以至於,一個瑞典小鎮的即將退休的警察冒著被解僱的風險,發出這樣的「推特」:他受理的強姦、盜竊、搶劫等刑事案件,嫌疑人基本上都是穆巴拉克、阿里等姓氏,瑞典姓氏的只有一個,但是警察局就是不敢公開這樣的公開的秘密。哈佛大學校長因一句捯飭實驗室設備女生不如男生而被迫辭職,否則哈佛大學女生就在哈佛校園裸體遊行(性別平等原則)。

凡此種種,文化多元主義的流行使得整個西方社會出現了浮誇之風,虛假泛濫成災。不僅如此,政治正確的文化多元主義是對以基督教文明為核心的「美國信條」的大顛覆。而川普之所以能當選,在很大程度上就是代表了美國文化右翼的聲音,以捍衛基督教文明而反擊那些代表多元宗教的文化多元主義。因此,川普當選必然導致美國國內的「文明的衝突」,即基督教文明與文化多元主義之間的衝突。

在西方,言論自由原則導致了文化多元主義,文化多元主義又變成了不可觸碰的「政治正確」原則,而政治正確原則事實上又在限制著言論自由,由此而導致的「文明的衝突」將是未來西方國家的一種長期性政治現象。

受美國獨立戰爭影響而發生的法國大革命,將自由平等博愛寫進其共和國憲法;殊不知,這些基本價值是屬於歷史書寫者的。當其他族類分享這些價值而引發利益糾紛的時候,自由平等博愛中的族類性質就暴露無遺,那就是根深蒂固的白人優越論基礎上的白人至上論。

自由是古典自由主義的核心價值,但是當自由主義的鼻祖洛克主張財產權的自由時,他自己正在從事販奴的生意,奴隸就是他的自由權即財產權。當1830年代托克維爾在美國發現了基於平等化趨勢的民主化浪潮時,他心目中的平等只能是在新大陸上的白人的平等權,而對當時正在對印第安人實行的種族清洗政策視而不見。作為托克維爾的信徒,密爾雖然以《論自由》而贏得「自由主義大師」的稱號,但其在著名的《代議制政府》中毫不掩飾其種族主義觀點,認為代議制政府只能是歐洲人的好政體,其他民族因能力不行而不合適。1857年,印度發生了反抗英國殖民者的大暴動,密爾宣布放棄其《論自由》思想,認為自由權利不是所有族類都配享有的。所有這些,都構成了19世紀的赤裸裸的白人優越論。

面對種族主義的帝國主義,非西方國家的讀書人尚能同仇敵愾地搞民族主義革命。而當社會主義革命民族解放運動肢解了白人支配的殖民主義體系後,白人優越論在冷戰時期被改造為「普世價值論」,把基於本民族的、基督教文明的價值詮釋成全人類價值;結果很多非西方國家的知識精英腿軟下來了,心理上被俘獲了。既然是「普世價值」,人類皆兄弟,兄弟皆平等。按《聖經》信條,被西方搞亂了的大中東穆斯林人自然應該暢通無阻地進入歐洲避難,墨西哥人自然有權利移民曾是自己故土的加利福尼亞州和新墨西哥州,文化多元主義也自然是一種政治正確而批評不得。

但是,移民潮打亂了歐美固有的安全秩序和生活方式,文化多元主義事實上是平等的宗教主義和平等的種族主義,這就從根本上衝擊了白人優越論,因此才有勢力強大的文化保守主義右翼。要知道,柯林頓總統信奉的文化多元主義已經讓文化右翼忍無可忍,因此才有長達幾年的對柯林頓羞辱性的萊溫斯基醜聞案的獨立調查。更讓美國白人焦慮的是,文化多元主義又催生了一個有色人種的黑人總統歐巴馬。川普當選代表了美國白人的恐懼心理,有評論說是美國白人的最後一搏。這不,川普剛剛就任,就宣布在美國-墨西哥邊境修牆,阻擋墨西哥移民並遣返非法移民,還頒布了引起司法官司的「禁穆令」——90天內不給七個伊斯蘭國家的居民美國簽證。我認為,與其孤立主義的經濟政策一致,川普總統的人口政策是典型的19世紀美國的政治傳統——一種白人至上主義的基督教文明。

價值觀具有文化歷史性和政治實踐性,這是其一般規律。在第一個國際政治理論大師漢斯·摩根索看來,把自己的文明體系和自己民族的思想鼓吹為「普世主義的」,是帝國主義才會有的行徑。亨廷頓在其著名的《文明的衝突》中也直言,不存在所謂的普世價值,流行的價值觀是強勢民族國家物質文明的一種外溢,弱勢民族國家的價值觀不可能成為主導性價值。果然,短短的二十幾年內,歐美從鼓吹所謂「普世價值」突然轉而奉行起反「普世價值」的政策,世界還不能適應歐美國家的這種價值轉向。

當軍火之王撰寫人權報告

2016-04-28 苦勞網 劉羿宏(夏威夷大學馬諾阿分校美國研究所博士生)

今年四月,美國國務院發表2015年度《各國人權報告》(Country Reports on Human Rights Practice)。美國國務卿凱瑞充滿熱誠地表示,《各國人權報告》於今年(2016)邁入第40年,而2015年度報告更是「被廣泛閱讀」的重要發表、是「一個仔細而全面的調查的範本」。該份報告以當今「公民社會」(civil society)如何守護人權作為開頭,並解釋「威權政府」(authoritarian governments)如何壓制公民的力量與責任。與此同時,該份報告特地點名某些國家,稱其威權政府透過種種方式壓迫公民社會並危害人權。毫無意外的,俄羅斯、中國、敘利亞、伊拉克、古巴、朝鮮、越南、巴基斯坦等,在該份最新出爐的報告中榜上有名,而在美國人權報告的40年歷史上,這些非美盟友的國家,往往是名單上的常客。

2015年的年度報告,若真與以往稍微不同、若如凱瑞所言是更加仔細而全面的研究,在於該份報告花了些許篇幅調查以巴衝突。報告指出,包括以色列政府、哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府皆違反人權。雖然美國主流媒體隻字未提該報告對以色列的譴責,國際媒體包括今日俄羅斯(RT)與拉丁美洲南方電視台(TeleSUR),皆特別報導美國政府對以色列國防軍(IDF)的譴責。南方電視台更以「華盛頓的罕見動作」形容。確實,該份報告針對「以色列及佔領區」(Israel and Occupied Territory)的調查共124頁,其中直指以色列國防軍以「過度武力屠殺149名巴勒斯坦人,149人中只有77人試圖攻擊以色列人」,並稱「以色列墾殖者」(Israeli settlers)加諸暴力於巴勒斯坦人身上,而以色列當權機關僅僅給予以色列人極為有限的懲罰。在美國與以色列政府長期友好、互為堅定盟友的歷史與前提下,這樣的敘述確實是罕見的。

然而,也正正是透過美國與以色列的良好關係,尤其是美國如何在經濟與軍事上援助以色列,我們看到了美國國務院的「譴責暴力」與「派送武器」並無扞格。自2011年開始,美國年年提供以色列至少美金30億的軍事援助;在美國國會已通過2016年與2017年的預算審核表上,以色列將繼續領取31億美金的軍事援助。事實上,以色列政府在2007年,就與當時小布希執政的美國簽訂了十年軍援之約。或許有人會說,如此一來,從2009年至2018年的軍事援助,實在不能算在歐巴馬政府的頭上;然而,今年二月,歐巴馬會晤以色列總理納坦尼雅胡,並保證將會續約——這個十年結束,下個十年繼續。

因著這兩個十年軍援之約,以色列政府不僅得以在美國研發軍事武器,並且能使用美國的軍事援助購買以色列自製的武器。約定之所以為約定,在於這樣的援助絕不只是單方面的。2016與2017年的美國國會報告書,即明白指出,美國長期以來透過經濟與軍事援助,實行其對以色列的義務與責任,而那樣的「義務」與「責任」不只牽動美國對中東地區的政策,也著實關係著美國自身的利益。以美雙方的軍事親密關係,也不侷限在中東地區。在佛格森事件中,以色列國防軍屠殺巴勒斯坦人民使用的軍事武器,也正是美國警方對付「暴動者」的裝備。

也就是說,美國國務院言之鑿鑿地譴責以色列國防軍的「過度武力」,但同時持續提供並鞏固那樣的「過度武力」。即便《各國人權報告》點名行兇者,美國政府對行兇者的援助絲毫不受牽制。若不正視美國與以色列的親密關係,以巴衝突將只能被當作「違反人權」的眾多例子之一。美國國務院的人權報告作為一個「範本」,突顯了人權論述的不足與空洞。「人權」遮蔽的不僅僅是衝突的肇因,更粉飾了透過衝突而獲利、甚至維繫衝突本身的美國政府。

身為巴勒斯坦以色列公民,Esmail Nashif指出,那些關心以巴衝突的各個人權團體,通常佔據中間位置,並藉由普世話語(「人權」),希望與衝突雙方溝通且協助雙方談判。然而,Nashif批評,這樣的「第三方」,與其說幫上了什麼,倒不如說是維持了以色列的殖民現狀。而美國在此中的角色,更讓現狀雪上加霜:當美國政府邊譴責暴力邊派送武器,我們能說美國沒有違反人權嗎?

我們必須對人權論述保持警戒——尤其當「人權報告」的撰寫者也就是軍火之王時。

保加利亚学者伊万·克拉斯特夫指出,“民主的胜利产生了自相矛盾的结果。柏林墙倒塌20年后,对现实存在的民主政体的不满日益增长,并且人们越来越感到民主大厦的内部存在问题。……在1989年之后的几年内,很少有人注意到,那一年的划时代事件影响了理解民主的方式,民主国家自身的公民开始使用这种受到影响的理解方式来理解民主,也很少有人注意到争论更强化了这种影响。坚信民主必胜的话语腐蚀了现代民主政体的理性基础。民主再不仅仅是最不坏的治理形式——最坏中的最好,如果你乐意的话。相反,人们开始视其为最好的治理形式。人们开始寄希望于民主政体,不仅是为了使他们避免某种更坏的东西,还要用一个大而奢侈的套餐来提供和平、繁荣以及诚实和有效等所有的东西。1989年的历史断点使得许多人认为,民主是和平和经济增长的同义语。坚信民主必胜的时代的根本特征是,试图把民主描述为所有社会问题的唯一解决之道,而且在证明民主的正确性时,不是把民主的优缺点与其竞争者的优缺点进行对比,而是根据民主满足现代消费者的物质需求的能力。民主被描述为许多互不相关问题的唯一正确答案,带来经济增长的最好方式是什么?答案是成为民主国家。保卫一个国家的最好方式是什么?答案是成为一个民主国家并且周围都是民主国家(任何地方都自由,会让世界所有地方都更安全)。抗击腐败的最好方法是什么?答案是成为民主国家。应对人口或者移民挑战的最好方式是什么?答案是更加民主和包容。花言巧语取得了对现实的胜利。民主传教士们没有认识到的是,主张腐败或者少数民族融合之类问题在民主环境能够更好地解决是一回事,固执地认为引进自由公平的选举和采用自由主义的宪法就能解决所有这些问题,则是完全不同的另一回事。……不到十年,用经济增长、安全或者善治来证明民主的优越性,就开始产生适得其反的效果。全球经济危机和威权资本主义的出现叠加在一起,对人们长期持有的设想提出了挑战。民主最擅长促进经济增长这一主张被中国的成功所动摇。”(伊万·克拉斯特夫:《民主和不满》,见伊诺泽姆采夫主编《民主与现代化:有关21世纪挑战的争论》,中央编译出版社2011年版,第117—118页)

2019-02-01 李大同FB

民主世界之詞,要欺人到何時?

如果認不清美國的本質,所有評論都只是在沙灘上蓋房子,蓋得不論多高,最後還是一定傾倒。

美國是一個得天獨厚的國家,地理條件使她不但地大物博、氣候宜人,也使她除了北方與加拿大接壤以外,南方僅有小部分接壤中美洲,幾乎是個世外桃源。白人在十八世紀來到美國時,由於地廣人稀,不得不接納移民以增加國力,於是「開放」成為其立國基礎,但白人優越感始終存在,對有色人種的歧視使國內不安。及至第十六任總統,終於發生南北戰爭,戰後從而充實法治,以期人人得以平等相安。

先天條件使得美國孤芳自賞,海納四方又孕育她的壯大,這並非其他國家所能仿效的。所謂「民主」行之於其國內,在有限期間是個好制度。而如今人口漸多、多到可能威脅其白人優勢時,美國的白人緊張了。所以這位共和黨民族主義的川普才會當選總統,擊敗較為傾向自由主義的民主黨。

美國強大後,自傲於其所謂的民主,又因為「民主」一詞可以安內、可以攘外、甚至可以成為消滅威脅的藉口,因而民主變成了外交工具,可以用之則行、隱之則藏。「用」於「藏」之間,端看其是否符合美國利益而定。所謂民主是普世價值之說,完全是誤解。這個世上除了「生存」以外,沒有真正的普世價值。近年風起雲湧的顏色革命、民粹領袖,也完全是基於生存的吶喊。民主配合資本主義造成的貧富不均,正在顯彰。

世界沒有民主陣營、只有利益陣營,台灣只是西方利益的祭品。連多年屈膝美國的日本,時時都怕美國背叛,她在美國心中的地位,絕對低於英、加、澳、紐。台灣的特殊地理位置處於中美交鋒的關鍵,更當懼怕成為雙方的焚燒火場。美國人在此局中會更陰狠對台,因為台灣不在其「民族」定義中,死台灣人不會使美國心疼。

選邊站也要看清事實。美國獨強雖還會持續一段時間,但只要中國不倒,將來就是雙強,而且這段時間不會超過二十年。雙強狀態二十年後,美國會成為世界上排名第二的國家。要改變這個發展,唯有中美戰爭。但是面對核大國,美國敢嗎?

你如果不承認自己是中國人,那即使屬於中國利益陣營,仍非核心。有朝一日,若中國必需尋求祭品之時,當然是從外圍開始獻祭,和現在的美國沒甚麼不同。

中美最大的差異在於:美國是尋求霸權的國家,但中國自始沒有尋求霸權的企圖。美國好戰爭,而中國喜和平。台灣之所以成為中國的核心利益,是因為台灣處於威脅大陸安全的戰略關鍵要地,絕不能成為異族的叫價工具。因此,若台灣選擇附從美國,必將成為永遠的戰場,縱然美國一時獲勝,中國仍不會罷休,未來還是要奪回再戰。原因很簡單,就是:中國不欺人,但也不容人欺。

只有二種情況會使中國放棄台灣:其一是中美核戰發生後,參戰國俱毀,非參戰國悲慘倖存,而台灣非參戰國;其二是中國徹底分裂成許多小國(這是長久以來外國人的夢),李登輝不是崇拜日本人的「中國七塊論」嗎?可惜中國已經站起來了,而資本主義又走向末路了,這個美夢沒有實現的可能了。

民進黨一邊執行獨裁手段,一邊高舉民主大旗,跟共黨宣揚人民專政有何兩樣?

2020-04-10 呷新聞 蕭曉玲/俄國台灣研究院主席

中國,是民主國家嗎?或許絕大多數的人一看到這個問題,就會直接反射性地回答:「當然不是!中國是共產黨,是專制獨裁!」可是你們知道嗎?中國共產黨他們可是口口聲聲說自己是民主的,且看中共官方對人民民主專政的定義:「對占全國人口絕大多數的人民實行民主,對極少數敵對分子實施專政」。

看到這裡,不覺得有些熟悉嗎?曾幾何時,「少數服從多數」這六個大字成為了多數人霸凌少數人的工具,成為了執政者批鬥異己的藉口?這正是發生在我們台灣島上的事。現在只要是批評民進黨政府的,都被打成中共同路人;質疑論文門的,會被傳喚去警察局;網路上的影片會被下架,還會引來1450網軍撻伐,還有人動輒興告來恐嚇百姓。這次由於武漢肺炎的防疫,還可以無視法律,越權踰矩,法治蕩然無存。

最諷刺的是,一邊赤裸裸地執行獨裁手段,一邊還高舉民主自由的大旗,這種行為跟共產黨宣揚的人民民主專政有何兩樣?回到那個問題,中國是不是民主國家?當然不是!而且不只中華人民共和國不是,連中華民國也不是民主國家,因為兩個都是中國,兩個都很獨裁。

美國人時不時地讚揚台灣的民主,一再強調台灣的民主經驗為中國提供了另一條路,是華人民主的典範、一股良善的力量等等云云。這些正面宣傳吸引了許多受夠了共產黨獨裁暴政的中國民運人士、嚮往自由和渴望脫離中共的香港人、以及移居西方世界崇尚自由民主人權等普世價值的海外華人,在他們的心中種下了對華人世界民主的希望種子,看著台灣的選舉,彷彿看到了那顆種子發芽、茁壯,期待著它能長成一顆結實累累的大樹。台灣在他們的眼裡倒映著那個只存在於平行宇宙或遙遠未來的中國,一個崇尚自由人權、民主和平的中國,這也正是美國人想讓他們看見並且實現的。

然而,拆穿了虛假的外殼,才能顯露殘酷的事實。台灣目前的民主,不過是個假象。民主的基本內涵在於人民作主,如果延伸到獨立建國運動的話,就是人民自決(Self-determination),或稱民族自決。這項權利,可是台灣人數百年來都未曾擁有過的奢望啊!尚未獨立建國的台灣,又怎麼能稱之為真正意義上的民主呢?

我常覺得,台灣人的邏輯不好,不懂得類推,又特別容易被帶風向。美國將台灣定義為「民主」,許多台灣人就開始洋洋得意;美國人將中共體制定義為「獨裁」,台灣人就大聲斥責。然而,各位知道嗎?中共也是有選舉的,當然不是像台灣這樣人民直接選舉國家元首,而是一層一層由下而上、由共產黨統籌的。話又說回來,美國總統選舉難道是全民直選嗎?不,美國也是各州推派代表的選舉人團制度,是一種間接選舉。

其實,從人民自決的角度出發,中國甚至比台灣更「民主」。回顧一下滿清割台以來,台灣先是被日本統治,後來又被中華民國實質軍事占領;這段時期的中國,卻是已經經歷過兩次大規模革命,第一次的武昌起義推翻滿清,第二次的國共內戰推翻蔣介石政權。國民黨當年與共產黨和親共的左翼政黨發生嫌隙,在未經各黨出席的情況下召開制憲國民大會,之後國民黨潰敗逃亡。共產黨贏得勝利後,頒布了自己的憲法。《中華民國憲法》是被自己的國民否決掉,人民將選擇交託給了共產黨,這不就是人民展現自我意志的表現嗎?你可以說,人民自己選擇了獨裁者,這是不智的、是愚昧的,就跟希特勒也是藉由民主制度選舉上台的一樣。但他們至少是有選擇過的吧?台灣人何時擁有過選擇了?台灣從來沒有革命過,沒有成功推翻外來統治過,比中國人還不如。

再舉另一個例子。前幾年烏克蘭發生重大危機,克里米亞併入俄羅斯。受西方媒體影響,多數台灣人是配合美國口徑而批判俄羅斯一方的行徑。可是,仔細一看便會發現,克里米亞可是經過該地公投表決,通過決議併入俄羅斯的,基於當地本來就是俄語人口居多,這樣的結果並不意外。何況克里米亞半島本來就是在蘇聯獨裁時期由出身東烏克蘭的赫魯雪夫強行劃入烏克蘭的,通過民族自決回歸俄羅斯才是符合當地居民總體民意的民主。西方世界卻藉口克里米亞沒有通過烏克蘭全民公投同意因而無效,拒絕承認,這不禁讓我想起習近平曾說過台灣問題要由全體中國人民同意。如此觀之,歐盟、美國在這時候反而是變相的阻礙克里米亞居民的民主,是多數霸凌的幫兇。

民主當然不是讓一群驢子去投票,但更不可能是連投票的權利都沒有。民主與否,更不是美國或民進黨或任何一個政權擅自下定義的。台灣人民跟這個名為中華民國的政府之間,並沒有締結任何協定。我們從來沒有授權讓這個舊中國政權來這裡作威作福。總統直選,只完成民主化工作的一半而已。我們至今為止仍然沒有經過全體公民投票,決定我們的國名、制定我們憲法過。美國在台協會主席莫健更是大剌剌的飛來台灣,向立法委員施壓,限制我們公投的權限,不准我們更改國號、領土。這就跟美國對克里米亞居民說三道四一樣,是反民主的表現。

在台灣的議題上,美國跟中國在本質上的差異不大,都具有鞏固獨裁威權、操作輿論、限制民主的特徵。如果說中國定義的民主令我們覺得可笑,那美國政客所定義的民主──與美國共享價值的台灣民主──難道就不是一場鬧劇嗎?

筆者在此提出一個新概念:無條件民主(Inconditional Democracy)。真正的民主是無條件的,是必須放諸四海皆準,是必須一視同仁,不可以雙重標準。為達政治目的而任意曲解或改變規則,絕非民主的精神。唯有爭取絕對的民主,我們才能享有絕對的自由,才能真正做自己的主人。

呷新聞就是「假新聞」的諧音啊

不就正晶系列?

實在已經不想再談這個網站了

「呷新聞」諧音「假新聞」,諷刺民主進步黨及其支持者把所有對該黨不利的新聞一律視為假新聞。

2020/10/01 小聖蚊的治國日記

同路人宇宙真是發展得越來越壯大了,最近觀測站和陳X隅那些因為沒有跪拜川普就被打成舔中派實在太有趣了,台派這種團結的氣氛真的很棒棒呀^^

希望小英能重用台派義和團,這些人忠心耿耿,不讓他們升官發財說不過去吧?

(剛剛瞄到財經枉美也被他們批了,有人知道脈絡嗎?)

德語媒體: 利益外交可恥?道德外交過時?

2021-03-05 德國之聲中文網 文山(摘編)

慕尼黑《南德意志報》以”德國的義務”為題,刊發由駐華記者撰寫的評論指出,德國政府在面對中國侵犯人權現象時,卻因忌憚經濟利益而不敢大聲抗議。作者認為,德國政府的這種姿態非常可恥。

文章注意到,加拿大、荷蘭的國會都已經通過議案,將中國新疆的侵犯人權、強制同化現象稱作種族滅絕。”德國也必須做出反應。雖然出於歷史原因,德國不能輕易地使用’種族滅絕’這個概念。但是也同樣出於歷史原因,德國也承擔有特別的職責,尤其是其他國家都視而不見的時候。而德國聯邦政府卻出於政治考量、出於擔心遭到中國報復,在這個議題上猶豫不決。這種做法不可取。”

“中國基本上不會改變其現行的少數民族政策。自從蘇聯解體以來,中國中央政府強硬對待一切被猜測可能具有分離主義傾向的群體。在內蒙古、西藏等其他邊疆省份同樣如此。在剛剛開幕的全國人大會議上,中國當局還有可能修訂香港的選舉制度,其目的是進一步加強對香港的控制。但是,若想緩和中共與少數民族、或者中共與香港之間的關係,北京必須要賦予更多自治權。在習近平治下,這是不可能發生的。北京若想開啟和解進程,也必須為其行為承擔起責任。這也是不可能發生的。”

“不過,德國以及國際社會也並非完全無力去改變。自從美國出台製裁政策以來,跨國企業開始更為仔細地審視其供應鏈。歐盟也可以出台針對罪行關鍵人物的制裁措施,經濟制裁也應該拿到檯面上來討論。”

“目前,中國根本就不怎麼害怕柏林。恰恰相反,德國主導的歐盟方面還在12月底給予北京以《歐中投資協定》之獎勵。德國政府給出的辯解理由是:這份協議為德國企業爭得了經濟利益。這真可恥。”

德國前總理施羅德(Gerhard Schröder)則在柏林《每日鏡報》撰寫了題為”以道德為導向的對華政策注定失敗”的客席評論,認為歐洲的對華政策依然應該堅持以利益為導向的”貿易促轉變”戰略。

“在對華政策上,我們當然不能抱有幻想。在香港,中國打垮了民主運動。全國範圍內的宗教與少數民族群體都在受到打壓。中國在南海上的擴張、吞並行徑也無可辯駁。北京還在堅定地擴充軍備,其核武庫也在擴充中。”

“中國之所以能實行這種’可控的進攻態勢’,是因為北京運用了雙軌並進策略。在全球範圍內,中國都是受歡迎的貿易夥伴、投資者、援助者。現在,北京還提出’經濟雙循環’,試圖減少對外國科技的依賴性。鑑於中國在5G、人工智慧、生物科技等領域取得了巨大的進步,北京的這一戰略有可能在今後10年到20年內取得成功。”

施羅德指出,目前德國企業越來越依靠中國市場,新冠疫情更是強化了這一趨勢。”儘管中國在政治上是一個非常棘手的夥伴,但是我們歐洲仍然不應該被捲入美國開啟的對華’貿易冷戰’。拜登政府提出,美中之間的衝突是’民主與專制之間的根本性矛盾’。這一方針其實指向了一個錯誤的方向。”

“這種將價值觀單方面地置於現實利益之上的’道德外交’,具有其侷限性。在面臨諸多全球性挑戰的當今世界,道德外交顯得非常過時。氣候變化、瘟疫、難民潮並不會止於國界線。國際社會只有團結起來才能應對這些挑戰。比如,在氣候保護議題上,中國的溫室氣體排放量大約佔到全球的三成,現在,習近平宣佈中國在2060年前實現碳中和。這個目標雄心勃勃,如果有歐洲企業的協助,這一目標甚至還能更早實現。所以,要是抵制中國,究竟有什麼意義?”

施羅德認為,面對握有安理會否決權的核大國,制裁是沒有用的,正確的做法依然是將中國納入到國際規則中來。而現在飽受抨擊的”貿易促轉變”戰略,則有望取得成功。此外,歐洲也應當更加團結,從而在面對中美爭霸時,有能力當好獨立自主的第三方大國。

“在面臨重大變革的當下,我們更應該注重穩定的國際關係、捍衛我們自身利益。價值觀固然重要,但是價值觀不能成為指導外交與經濟政策的唯一標準。我們應當開展對話、加強多邊機制,這有助於我們和棘手的夥伴也展開合作。”

2016年4月28日,夏威夷大學馬諾阿分校美國研究所博士生劉羿宏指出,「美國國務院言之鑿鑿地譴責以色列國防軍的『過度武力』,但同時持續提供並鞏固那樣的『過度武力』;即便《國別人權報告》點名行兇者,美國政府對行兇者的援助絲毫不受牽制」,「我們必須對人權論述保持警戒——尤其當『人權報告』的撰寫者也就是軍火之王時」。

2006年3月9日,德國之聲在評論2005年度《國別人權報告》時認為,由於關塔那摩灣拘押中心虐囚事件、美國中央情報局東歐黑監獄、美國中央情報局以非法手段逮捕和押送恐怖活動犯罪嫌疑人的種種作為,美國在人權問題上的公信力正在不斷下降;只要關塔那摩灣拘押中心囚犯不經任何司法程序就被常年關押的現狀不改變,那些踐踏人權的國家就可以對美國的批評充耳不聞。

2007年倫敦大學伯貝克學院教授科斯塔斯·杜茲納的著書《人權與帝國︰世界主義的政治哲學》(Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism)指出,「美國頒布關於全世界侵犯人權行為的詳盡國家報告,並利用它們作為貿易、援助和外交談判討價還價的籌碼;它們的準確性是有爭議的」,尷尬且矛盾的現實是「藐視大國對於它們(人權)的解釋,不再意味著國際論壇上的外交譴責和為了媒體利益的戲劇性抨擊,而是意味著轟炸、入侵和佔領」,伊拉克戰爭已經顯示「人權可能是至高無上的,人卻不是」。

2014年,諾貝爾和平獎得主阿道弗·佩雷斯·埃斯基維爾與梅里德·科雷根·麥奎爾寫給人權觀察的公開信批評,美國身為超級大國,經常違反國際法從事軍事行動,威脅世界和平,卻不會被譴責侵害人權。

2020年3月13日,中華人民共和國國務院新聞辦公室發布《2019年美國侵犯人權報告》,導言以2019年4月15日美國國務卿邁克·蓬佩奧的名言「我們撒謊,我們欺騙,我們偷竊……這才是美國不斷探索進取的榮耀」為開頭,提及「美國號稱人權立國,以世界人權衛士自居,以自身對人權的狹隘理解為框架,以稱霸全球的核心利益為標尺,每年根據捕風捉影、道聽途說的材料拼湊出年度國別人權報告,對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低,卻對自身持續性、系統化、大規模侵犯人權的斑斑劣跡置若罔聞、熟視無睹」。

2021年6月,哥倫比亞大學教授傑佛瑞·薩克斯說,美國在經濟權利、少數族裔權利和干涉他國內政方面存在侵犯人權問題,卻無視自身侵犯人權的問題,反而帶著偏見批評他國人權;如果有關於人權的問題和關切被提出來,應該由聯合國人權理事會來解決,而不是由任何國家單方面採取行動。2021年6月23日,中華人民共和國外交部發言人趙立堅加碼抨擊,長期以來,美國一邊自詡「人權楷模」、一邊無視自身觸目驚心的人權紀錄,肆無忌憚在人權問題上玩弄雙重標準,將人權作為維護自身霸權、干涉他國內政的工具。

如何理解西方媒体的偏见?

2008-03-31 金融时报中文网 读者sadaibiao

FT中文网编辑:

读了《香格里拉行》一文后,我写下这些文字时,我努力使自己平和下来,以避免自己的情绪左右我的思维。我知道,也许FT的同行们会对这些文字付之一笑。可我还是要对自己所说的话负责,也就是保证自己的言论真实、客观、公正。

作为中国为数不多的一家独立媒体的记者,我知道真实、客观、公正意味着什么。Geoff Dyer先生最近写了大量的关于西藏事件的报道、评论。我很感激他为我们提供了与众不同的观察与观点。

但是,我很遗憾的是,很多观点是基于他的偏见,而不是公正、客观、冷静的思考。更让我遗憾的是,为了论证他的偏见,他又不惜歪曲剪裁自己采访到的资料,使事实变得面目全非。

我不知道该怎样理解他的这种偏见,是对中国执政党的,还是对整个中国民族的,也就是他文中不断出现的“汉人”?是针对中国政府信息封锁行为的一种抱怨,还是一种习惯性的思维方式?

当然,不管是那种情况,我想有一点是肯定无误的:Dyer先生对于西藏发生的一切观察、评论都伤害了整个中国、各个阶层,包括藏人。

如果说基于事实的评论只是招徕极端民族主义者的反感,那么Dyer先生对事实和历史的蓄意扭曲则激怒了中国开明的知识阶层,包括对政府持批评立场的人士。

我正处于这样一个群体中,长期以来我们希望能从政府手里争取更多的权利,主要是突破信息封锁、获知真实信息的权利和自由表达的权利。很遗憾,我现在不得不对政府的信息封锁表示支持和理解,因为他们面对一群习惯于撒谎的媒体,而FT则是其中一员。

我希望告诉FT:推动中国的进步,不能靠暴力和谎言。中国是一个有着5000年文化惯性的古老民族,现在它需要来自国外的鼓励、引导、支持,而不是横加指责。尤其是不合事实的诋毁更是让中国的改革者们感到沮丧。难道我们努力朝着西方现代文明的方向前进,换来的就是你们高高在上的颐指气使?

我不愿对西藏发生的一切以及中国政府的政策做出评价,因为我对现实知之甚少,在这种情况下,下任何结论都是危险的,对自己批评的对象是危险的,对自己同样是危险的。

我对Dyer先生的批评主要是他的报道本身所存在的问题,比如他不合逻辑的表达所呈现出来的歪曲事实的努力。如果Dyer先生愿意,我愿意跟他一一探讨这些问题。我很乐意这么去做,因为我还是大学新闻系一名学生的时候,我就以FT作为自己职业努力的目标,当我毕业之后,我有幸成为一家中国学习FT最成功的媒体的记者,跟自己的老师探讨业务问题应该不是一件很懊恼的事。但是如果我们探讨起来,Dyer先生会告诉我什么呢?

难道他会告诉我新闻是可以根据自己的偏见或者不可告人的目的撒谎的?因为它就是这么做的。除了业务问题,我也会跟他交流一些对历史和现实的看法。当然这是私下的看法,我不会把它公之于众。

关于历史,我最关心的话题是:1959年之前,达赖喇嘛做了什么?过去的一个半世纪中,英国在西藏做了些什么?1949年以后CCP在西藏做了些什么?从历史来看,西藏是不是中国的领土?英国、美国、日本等民主国家在自己的殖民地,是怎样对付反抗者的?即使在最近三年中,英国、美国、法国等国家是怎样对待自己的分离主义分子、暴力分子?

如果Dyer先生对于这些历史事实一无所知,他的偏见是可以理解的;如果他知道这些历史而故意回避,那就是职业道德问题了。 我还想跟Dyer先生探讨民族利益与宗教信仰的问题。一个很重要的问题是:宗教信仰是个人内心的事务,还是夹杂着暴力与鲜血的政治诉求?

也许Dyer先生能给我一个很好的答案,因为包括他在内的国外记者都试图把最近拉萨发生的暴力事件描述成中国政府对于宗教信仰的镇压。但是中国人想知道:难道英国人、美国人、法国人所支持的宗教信仰就是像达赖喇嘛1949年前在西藏做的那样,利用自己宗教领袖无可挑战的权力,把所有西藏人的财富都视为自己的私产,每年都要把人的头颅和皮肤作为自己的贡品?

读者:sadaibiao