◎吳家裕/國立台灣大學社會學系、溫健民/香港中文大學政治及行政學系、林宗弘/中央研究院社會學研究所

四年一度的世界盃足球賽即將開幕,晉級決賽週的各國已經公佈球隊最後的二十三人陣容名單。世界盃是國際體育大事,球員多以代表國家出戰世界為榮,奪取冠軍更是終身成就;也有球員曾因在世界盃裡烏龍球而回國被暗殺;不少國家元首會到賽事現場;這也是全世界最多人口收看即時轉播的體育盛事。球評、球迷,甚至是路人或章魚都開始「預測」哪些隊伍能夠脫穎而出。人們究竟是怎樣預測冠軍金盃的呢?

來源:2018世足官方網頁

來源:2018世足官方網頁

人們是如何判斷預測球隊強弱的?

有幾種常見的說法,大部份傾向「微觀」。首先,球迷會根據他們觀看球賽的經驗而對入選球員、領隊佈陣、小組競爭程度、甚至比賽當天的天氣、誰是裁判等作出預測,有時他們會化身足球遊戲FIFA、Winning Eleven又或Football Manager的領隊。另一種是文化決定論,例如認為南美洲足球歷史悠久文化盛行,其他國家不能同日而語。但是,上屆世界盃巴西一比七大敗於德國腳下;阿根庭近年被嘲諷為「亞軍庭」1,反映南美足球優勢的不確定性。

也有較為「宏觀」的說法,人們認為認為足球歷史越長久的國家就會越強;而經濟發展越好的國家足球發展也會越強,但是近年中國、卡達等在球壇大肆花錢,也未見其國家隊勝出。最後,有人認為人口越多,足球也會越強,他們常說:十幾億人難道就選不出十幾二十個好球員嗎?足球臨場因素固然對於球隊表現強弱有影響,但從宏觀角度來看,我們認為足球發展優劣,是有其政治社會結構因素影響的,而其影響機制亦較上述因素遠為複雜。2

民主、經濟發展與足球發展

首先,是民主制度、經濟發展與足球發展的綜效。我們認為當代足球產業並非完全的公共財與私有財,而是一種「俱樂部財」(Club goods)。當代足球是一種高度商業化以及國際化的體育活動,從俱樂部部財的特質來看,它的維繫與發展須同時整合投資者、球員、支持者(消費者)各方利益與需求,透過他們的集體行動始能發展。正如運動經濟學者Szymanski (2015)指出當今成功的球會,往往是由所謂的「乾爹」(Sugar daddies)形式運行的,投入大量金錢堆砌出黃金陣容。在此情況下,經濟發展是足球蓬勃的必要條件。但是,它的作用是間接的,主要在於提供足球產業物質誘因,經濟發展不是該國足球表現良好的充分條件。

一國足球產業若想持續發展與改善,必須有良好的制度建設。例如國內聯賽、足總等需要有良好而且穩健的制度規範3、透明度、廉潔、公平競技、競爭平衡(Competitive balance)也就是沒有長期獨霸、競賽規則以至自由球員市場運作。這些制度不容球員、球會、領隊、裁判以及足總單方輕易破壞。制度化的規範能否良好運作,相當依賴該國的政治體制。民主經驗越久的國家,足球產業發展較為多元蓬勃,因為管理者如足總、球員及消費者都會習慣遵守規範。此外,民主國家有媒體自由與政治壓力以減少貪污,保持公平競技以及球員公平選拔的環境。因此,成熟鞏固的民主與足總的長期開放透明,對國家足球排名影響甚大。

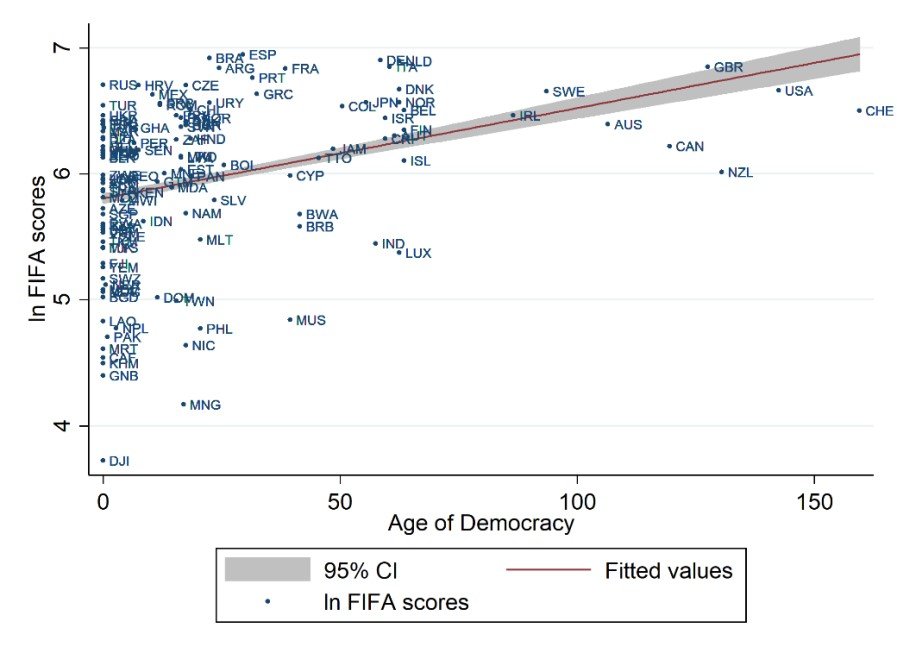

圖一:民主年數與國際足球排名 (Ng, Wan, and Lin 2018)

因此,經濟發展效果在民主國家更為明顯。在政治學與社會學界,不少研究指出民主國家更傾向於提供公共財、投入基礎建設,足球基礎建設亦不例外,而在已發展的民主國家尤為明顯。研究指出參與足球活動或主辦大型國際足球賽會能促進國民的幸福感以及社會網絡,因此民主國家有足夠動機投入以回應選民。然而,若是發展中的民主國家,更傾向於投資在選民日常所需的領域如教育或醫療。相反,富裕威權國家雖有能力投資,卻無法提供上述的公平、制度化規範等環境。而且,獨裁者往往更關心少數「推選團」(selectorates)如軍方與親信的利益與需求 (Bueno de Mesquita et al., 2003),他們才是維持政權的要素。再者,足球有賴多方集體行動,例如支持群眾,這點更為威權體制所忌憚。雖然有人指出在六十年代至八十年代前蘇聯或前南斯拉夫等國足球隊都曾經風光一時,但獨裁者往往是為了激發國族主義而選擇性投資在極少數菁英球員,不會完善制度或擴大社會參與。故此,我們認為富裕民主國家足球發展條件較好,而擁有較長久足球發展歷史及較長民主經驗的國家,競爭力會積累。

貧富懸殊與國家能力

除了民主與經濟發展外,貧富差距亦會影響國家的足球發展及表現。收入不平等的影響主要破壞足球與社區工人階級的連繫、足球運動參與以及足球活動消費,從而影響國內足球消費需求、人才培育環境以及青年優秀球員的供給。

足球曾經是一種工人階級的運動,尤以英國為甚。在工業化時代各個球會都與社區工人有很緊密連繫,不少工人是球會的忠實支持者。此外,在英國與巴西等國,少數傳奇球星是從貧困社區街頭踢球出身。相對於炫耀性消費財,足球運動被部份經濟學家認為是「劣等財」(Inferior good)。然而,當代足球產業幾乎已經完全擺脫前述文化。當代足球產業講求團體作戰、高貴裝備、科學訓練與科層體系,甚至引進「魔球」(Moneyball)以達到最佳競賽成效。例如前曼聯(Manchester United) 領隊莫耶斯(David Moyes)指出朗尼 (Wayne Rooney)是最後一個「街邊球員」4,運動社會學者Giulianotti (1999)則認為足球已變成中產文化商品。

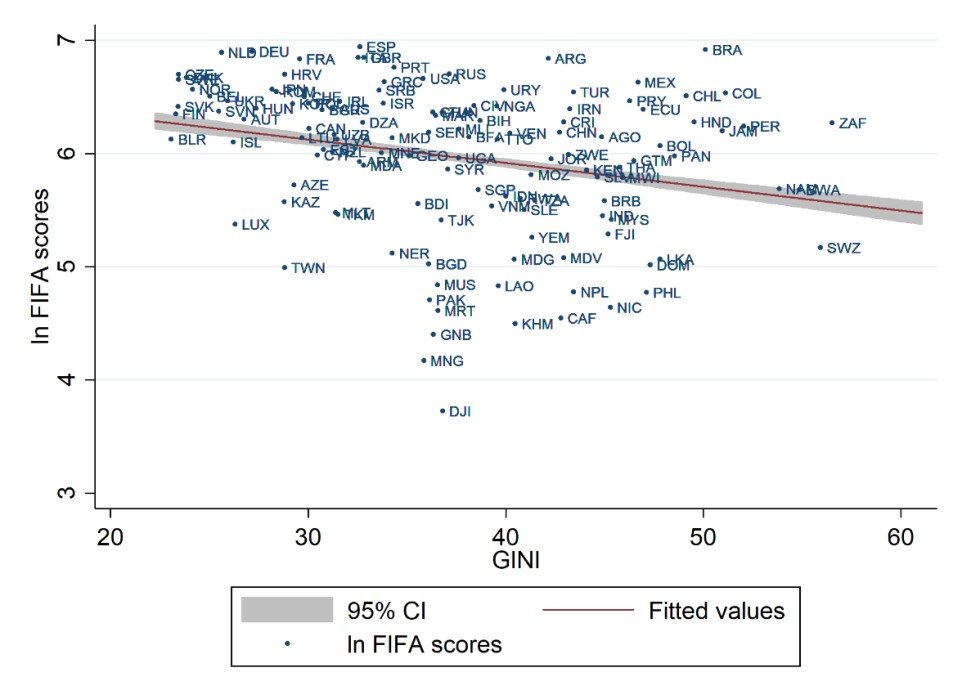

因此,收入不平等嚴重的環境將埋沒很多有潛力的年青球員,從而減少人力資本供給。大量研究指出低收入家庭傾向投資在日常生活所需,而非教育、休閒與運動,社經地位偏低造成對運動參與的經濟與文化阻礙。在當代足球的青訓體系下,從兒少開始就提供科學的合宜營養飲食,確保運動員身體發育;從小就透過正規訓練場地與設施來教養。這些都是窮苦小孩無法接觸的。因此,貧富差距越嚴重的國家,窮人靠足球翻身的機會越低,其中的天才也被埋沒。

此外,貧富差距減少國民普遍的運動消費—特別是集體消費。在高度不平等的社會,富人傾向投注公共資源於個人運動(individual sports),如高爾夫球等,而非大眾能消費的集體運動如足球,或是將其高貴化。雖然研究指出球賽入場觀看人次與球隊表現呈正相關(Leifer, 1995; Szymanski, 2015)。但是,當今足球聯賽門票價格越來越高昂,將低收入者及年輕人排拒在外。調查指出英格蘭超級聯賽年輕粉絲認為門票太昂貴,無法購買,從而減少了球隊人氣,對國家足球發展不利。

圖二:堅尼系數(Gini Index,數值愈高代表貧富差距愈高)與國際足球排名 (Ng, Wan, and Lin 2018)

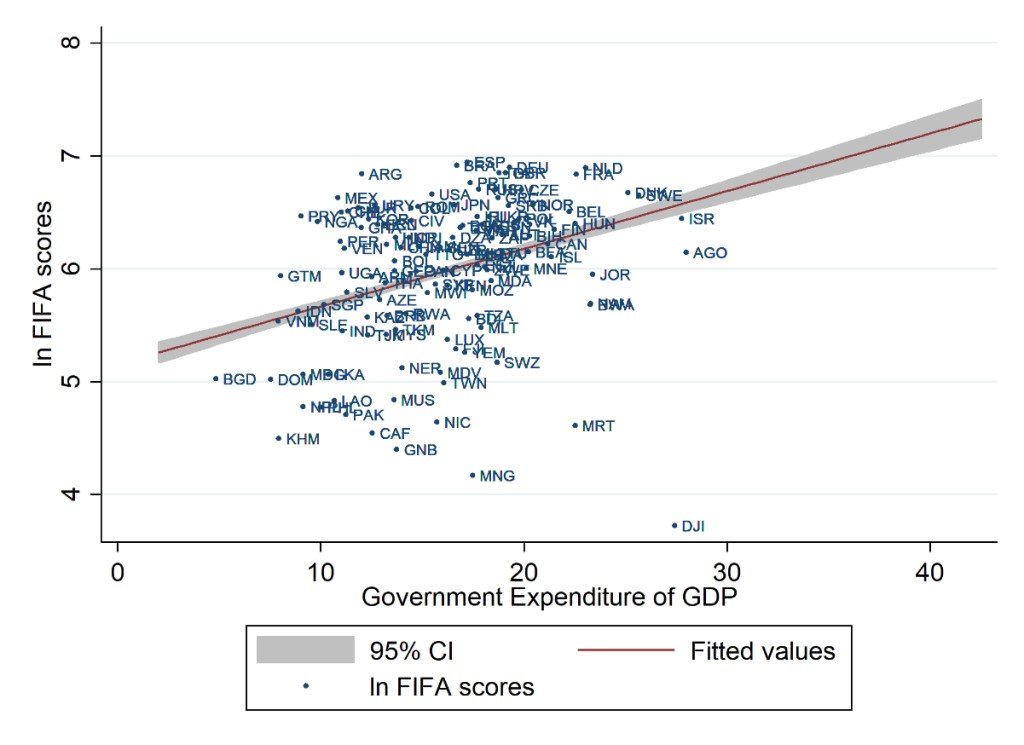

雖然單靠國家投資無法實踐足球強國夢,但是國家提供公共財如公共足球設施、足球場等仍然非常重要。國家投資影響並非單指體育支出,而是包括科技教育支出、醫療支出、福利支出等其他方面。例如醫藥科學直接與球員表現及身體如何達至最佳競賽狀態等有關;而教育福利支出擴張,則讓小孩在學校更容易接觸足球運動 (Den Butter & Van Der Tak, 1995)。

圖三:國家支出與國際足球排名 (Ng, Wan, and Lin 2018)

因此,我們認為國家足球強弱是政治經濟綜效的體現。富裕民主國家、同時擁有悠久足球發展歷史及長久的民主體制運動經驗,足球越成功;反之,長期威權封閉的足總「黑」歷史,反而會帶來貪污舞弊,排名停滯不前;此外,降低收入不平等亦會輔助國家足球發展;同時亦需足夠國家能力與資源投入。

我們使用國際足球協會(Fédération Internationale de Football Association, FIFA)所提供的1999-2014年度排行分數5,作為依變項作出統計分析,共127國。至於主要的解釋變項來自上述理論框架,分別是:

1) 以民主年數測量該國的民主制度經驗;

2) 以各國足總建立年數測量該國足球發展歷史;

3) 以人均國民生產總值測量經濟發展程度:

4) 以吉尼系數測量收入不平等程度;

5) 以國家支出佔GDP比例測量國家能力;以及

6) 民主年數與經濟發展交互作用項及民主年數與足總年數交互作用項。

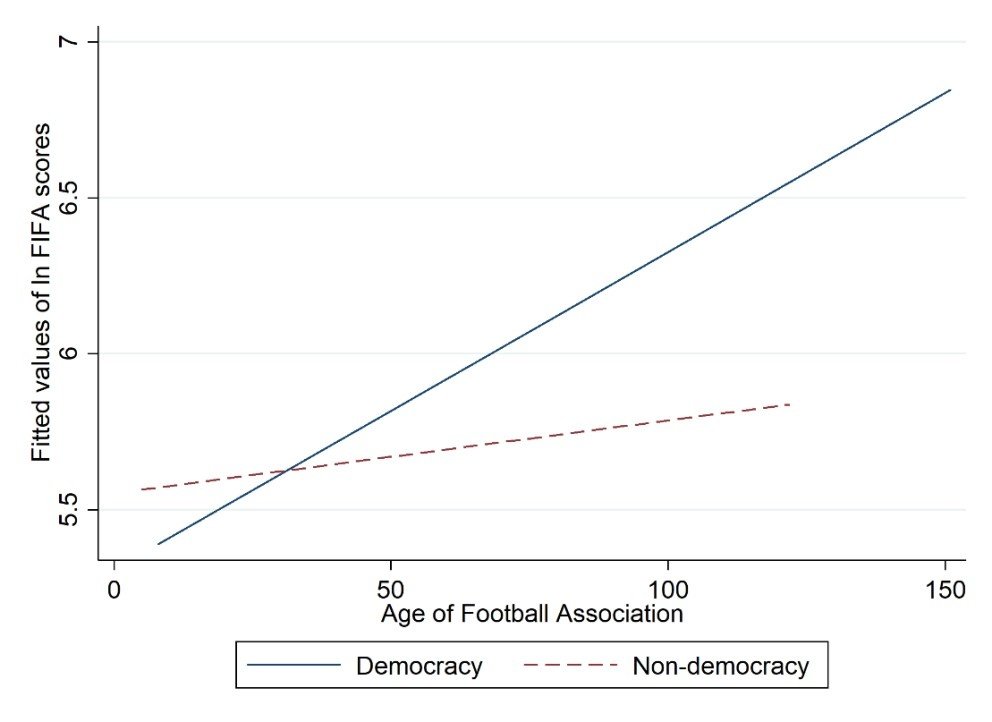

圖四:民主、足總年數與國際足球排名 (Ng, Wan, and Lin 2018)

在我們的統計模型裡亦同時控制了國家人口、國家平均氣溫以及該國三年前的FIFA分數自迴歸項(t-3)。統計模型結果6證實了我們的理論框架。

在固定效應模型裡,經濟發展與FIFA分數無顯著相關性,而吉尼系數與FIFA分數呈現顯著負相關。國家支出亦與FIFA分數呈顯著正相關。至於民主年數單獨作用呈現顯著正相關,同時民主年數*經濟發展亦與FIFA分數正相關。然而,當加入民主年數*足總年數時,民主年數*經濟發展不再顯著,代之前者顯著正相關(圖四),這證實經濟發展並非直接影響國家足球強弱。值得注意的是在加入民主年數*足總年數,同時足總年數對於FIFA分數卻是顯著負相關,證明我們的論點,悠久的足球發展並不必然帶來國家足球成功,必須以民主制度規範,否則足總歷史越久、壟斷利益越糾結則足球表現越差。

預測世界盃:人類能否勝過章魚保羅7

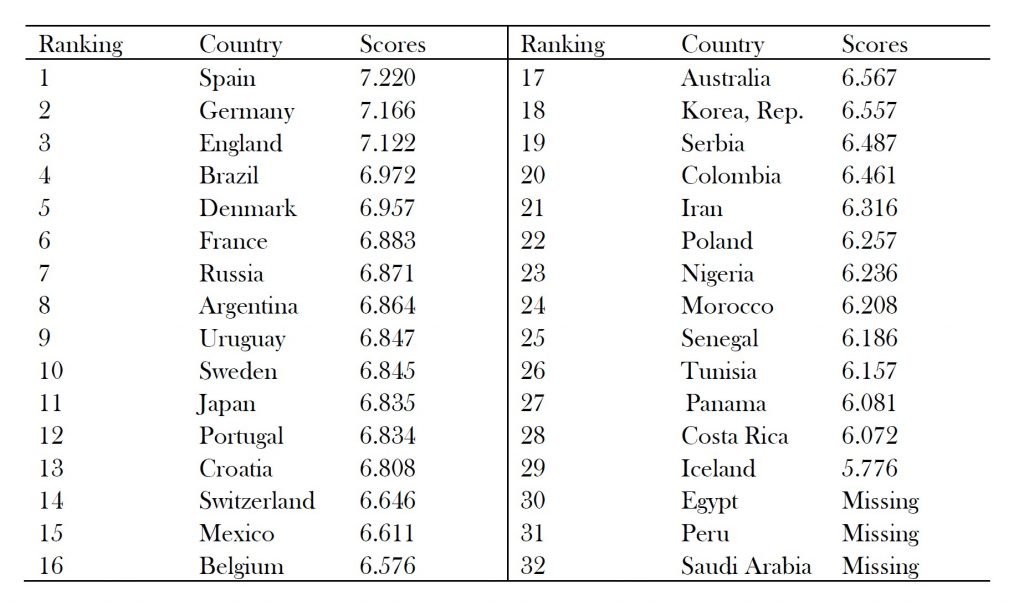

表一:根據模型估算的排名預測值

我們根據上述模型對本屆世界盃進行預測,表一顯示晉身決賽三十二隊的排名。我們亦嘗試根據排名與決賽分組預測晉級出線路徑及結果。當然,最後的晉級結果受小組分組及對賽路徑影響,故表一排名與最後晉級結果會稍有不同。再者,我們的模型主要反映國家整體平均足球實力,難以預測受到各種隨機因素影響的單次競賽。如棒球統計面對季後賽的尷尬處境,總體數據未必能解釋世足賽場上的風雲變幻。作為世足賽茶餘飯後的趣談,我們能否勝過章魚保羅呢?

圖五:根據模型預測值估計的出線圖(使用《每日電訊報》Telegraph 世界盃預測繪圖器)

參考文獻:

- Ka-U Ng, Kin-Man Wan and Thong-Hong Lin. (2018). “The Political Economy of Football: A Cross-National Data Analysis of FIFA Men’s Scores, 1999-2014”, Under Review and to be presented at XIX ISA World Congress of Sociology, International Sociological Association, Toronto, Canada, July, 2018.

- Bueno de Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R. M., & Morrow, J. D. (2003). The logic of political survival. Cambridge, MA: MIT Press.

- Den Butter, F. A., & Van Der Tak, C. M. (1995). Olympic medals as an indicator of social welfare. Social Indicators Research, 35(1), 27-37.

- Giulianotti, R. (1999). Football: A sociology of the global game. Oxford: Polity.

- Leifer, E. M. (1995). Perverse effects of social support: Publics and performance in major league sports. Social Forces, 74(1), 81-121.

- Szymanski, S. (2015). Money and Football: A Soccernomics Guide. New York: Nation Books.

註釋:

- 阿根庭的廣東話讀音跟亞軍庭很像,是諷刺阿根庭總是贏不了冠軍。 ↩

- Ka-U Ng, Kin-Man Wan and Thong-Hong Lin. 2018. “The Political Economy of Football: A Cross-National Data Analysis of FIFA Men’s Scores, 1999-2014”, Under Review and to be presented at XIX ISA World Congress of Sociology, International Sociological Association, Toronto, Canada, July, 2018. ↩

- 例如國內聯賽對於該國青訓球員的保障,又或者規範每隊必須保持擁有一定名額的本國球員。 ↩

- Wayne Rooney is last of the ‘street footballers’. David Moyes. ↩

- 我們使用每年12月份的國家積分排行榜為準,為求統計更為精確,我們選擇使用積分取對數而非排名來估計並預測。 ↩

- 分別使用隨機效應模型(Random effects)及固定效應模型(Fixed effects)。 ↩

- 章魚保羅是2010年世界盃人們用以估計德國國家隊的勝負。工作人員將在兩個透明箱子裡放進食物,一邊貼上德國國旗,一邊貼上對手國旗,由保羅選擇。 ↩

台灣運動媒體的新篇章?——沒有有線電視的世界杯

https://opinion.udn.com/opinion/story/5769/3196942

朝聖