◎張珈健/政治大學東亞研究所博士後研究員

自2019年底伊始,爆發自武漢的新型冠狀病毒(COVID-19、武漢肺炎)開始在全中國肆虐,並在2020年3月席捲世界導致全球大流行病危機(pandemic)。截至5月17日止,全球超過210個國家或地區受到侵襲,超過466萬人確診、死亡人數超過31萬。這場危機除了讓人們重新思考「防疫國家能力」與「民主、獨裁體制孰優」等問題,更直接引發了全球衛生治理的論戰,其中的關注焦點便是「世界衛生組織」(World Health Organization, WHO)的效能與角色。隸屬於聯合國的世衛組織,作為全球最大的公共衛生專門機構,向來被視為全球衛生治理建制(regime)的核心支柱,然而在這次新冠病毒全球大流行的過程中,WHO的處理與效能卻受到輿論質疑,遭批評其在危機初期的應對過分消極,沒有充分調查病毒資訊、揭露疾病擴散風險,無法協助會員國及早建立應變機制;而後在全球情勢惡化時,世衛組織又被指責不夠積極果斷,且常提出模擬兩可甚或矛盾的資訊。1美國川普政府因而主張WHO的失能是造成美國疫情慘重的主要原因之一,決定中止對WHO的經費援助。

持平而論,每個政府都應該對自身國家的疫情負起責任,不應全盤將問題歸咎於國際組織。然而世界衛生組織在處理COVID-19的困境,也確實凸顯了現狀下全球衛生治理架構之不足,並對國際關係研究中探討國際合作與治理的主流典範構成挑戰。

按照新自由制度主義與國際建制(International Regime)理論的奠基者Robert O. Keohane所言,國際建制(包含國際制度與組織)具有提供公正資訊的功能,能夠降低國家間互動的不確定性以及交易成本,進而促成跨國合作。2然而,在面對COVID-19全球擴散的衛生治理過程中,WHO顯然沒有達到這樣的作用。因此本文想要從既有探討國際組織與全球治理的文獻中求索,以回答兩個問題:第一,國際組織在什麼條件下可能產生治理偏差(Biased Governance)?第二,一旦國際組織的運作產生偏差,將可能會有什麼後果?

由於武漢肺炎流行病危機在全球影響的廣度與深度,是WHO 在1948年建立以來前所未見的,因此相關衛生治理文獻仍在發展中而未有定論。3不過,我們可以從其他類型的文獻中找到啟發,例如國際政治經濟學中探討金融危機治理的文獻。

自1945年成立的國際貨幣基金會(International Monetary Fund, IMF),向來被視為國際貨幣關係與金融體系穩定的治理核心,被看做主權國家面臨國際收支危機(balance of payment crisis)以及倒債(default)時的最終貸款者(lender of last resort)。長達75年的運作過程中,其所面對的金融危機數不勝數(包括2007/08全球金融海嘯,以及接下來COVID-19疫情下可能引發的金融崩潰),因此IMF與金融危機治理的經驗,對當前思索WHO與COVID-19危機的關係,具有深刻意義。

圖:IMF總部中庭。來源

借鏡全球金融危機治理經驗

探討IMF與金融危機治理的文獻汗牛充棟,本文特別引介由加拿大多倫多大學的政治學者Phillip Y. Lipscy與首爾大學的Haillie Lee在2019年共同發表的一篇文章:The IMF as a Biased Global Insurance Mechanism。4

挑選這篇文章的主要理由在於,當絕大多數文獻都聚焦在第一個問題 — IMF如何變成具有偏差治理問題的國際組織;本文不只回答了這個問題,更進一步論證了第二個問題:一個偏差的國際組織如何埋下危機的種子,並對全球經濟秩序構成更廣泛的不良影響 。

Lipscy與Lee 核心論點有二:第一,具有政治影響力的國家,可以對IMF的決策產生重大影響。這具體表現在當這些國家面臨國際收支危機的時候,他們往往可以從IMF獲取得更多的財政援助,同時不需擔心嚴苛的還款條件(conditionalities)。

第二個論點,也是Lipscy與Lee一文最精采的分析,指出正因為IMF具有這種獨厚政治影響力國家的偏差治理傾向,因此往往讓這些國家更容易摒棄財政紀律、任意舉債、草率的鬆綁金融監理與開放金融市場。而國際資本或是本地銀行也更容易在這樣的條件下追求高風險炒作。各項因素疊加下,這些國家更容易爆發金融危機。換言之,IMF作為各國面對金融風險的保險機制,卻在無意間創造了道德危機(Moral Hazard),讓國家更容易爆發金融風暴。

Lipscy與Lee強調,在國際體系裡頭不是每個國家都會因為IMF的偏差治理而面臨金融危機。某些缺乏政治影響力的國家,因為預期到自己在陷入危機時,求助IMF將會面臨十分嚴苛的改革條件,因此在平時便會採取自保行為,包括積累外匯存底、審慎監理金融市場。

為了讓其論點的因果推論更具說服力,作者特別對台灣進行個案研究。作者指出台灣因為在1980年四月被逐出IMF,5從此對IMF的影響力直接歸零,再也無法仰賴IMF的金融紓困。然而,台灣卻演化出異常謹慎的金融發展模式,大幅積累外匯存底,並且審慎開放金融市場,因此台灣在歷次的國際金融危機,例如1997/98亞洲金融風暴,台灣都能安然度過。

以下細部討論Lipscy與Lee的兩個論點。

國際組織如何成為偏差的治理機構?

國際貨幣基金會的成立宗旨之一,就是協助成員國在面臨短期國際收支危機時,可以透過向IMF借款來解決突發性危機。而IMF為了確保國家能夠建立良好經濟體質,以便在日後順利還款,通常會在借款中提出政策改革條件(conditionalities),包括資訊透明化、結構改革。

然而,大量文獻指出IMF並非對所有受援助國課以相同標準。Lipscy與Lee便對1980-2010年的IMF借款援助計畫資料進行分析,發現與美歐關係緊密的國家,往往能得到更多的援助經費,且貸款條件更為寬鬆。理由是IMF的決策仍然反應了建立之初以美歐為核心的權力關係。具體而論,美歐國家在IMF掌握更高的表決權(voting shares),加上高比例的IMF官僚來自於美歐國家,以及IMF嚴格控制決策過程的資訊,缺乏透明度。這些正式與非正式因素促使原本就掌握權力的美歐國家,能夠主導IMF的援助。

因此,對美歐國家具有戰略、政治及經濟利益的重要國家,在面臨金融危機時也就能取得優渥的IMF財政援助。例如,Lipscy與Lee的研究顯示當一個國家掌握了以下幾個影響力稟賦,便能在更少的援助條件下取得更多IMF貸款:表決權、與美歐在聯合國的投票一致(顯示與美歐為政治同盟)、IMF的官僚為本國籍、與美歐的貿易程度高、美歐的銀行投資程度高。

圖片來源

偏差的國際組織如何導致危機?

由於IMF會選擇性的對具有重要政治影響力的國家提供大量且寬鬆的援助,因而產生了嚴重的「道德風險」(Moral Hazard)。易言之,那些依賴IMF金援的國家將有恃無恐,常常隨意進行大灑幣工程,任由財政紀律廢弛、政府債台高築,同時輕率鬆綁金融監理,放任銀行與外資投機炒作、追求高風險熱錢。在種種因素交互影響、惡性循環下,釀成一次次金融危機。

作者強調,因為IMF的這種偏差治理傾向,所以產生的道德風險與金融危機威脅是「不對稱的」(Asymmetrical):具備政治影響力的IMF成員國特別容易爆發金融危機,至於那些缺乏力量的小國,在理解到IMF的偏差後,被迫要自立自強,因此通常會更保守的處理國際資本開放、以及審慎建立金融監理體制,同時也會積累更多外匯存底來因應資本外逃風險。於是,這些國家反而能夠避免金融危機。

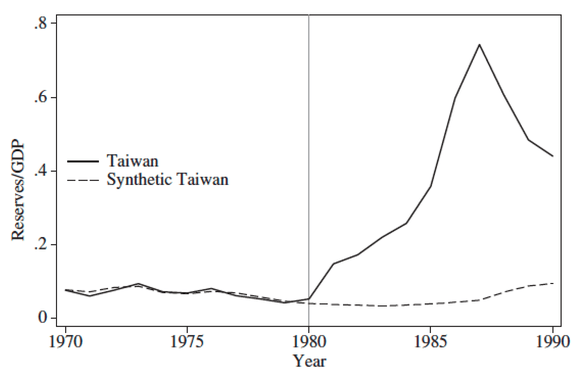

許多人可能會質疑Lipscy與Lee的論點,指出那些面臨金融危機的國家也許本身經濟體質就不良,IMF只是剛好成了替罪羔羊。作者為了讓其論點更具說服力,便以台灣作為例子,進行個案研究。台灣在1971年退出聯合國後,仍然在美國的影響力下留在IMF,直到1979年台美斷交,台灣旋即被逐出IMF。很顯然的,這樣的結果是國際政治導致的,與台灣本身經濟體質無關,台灣也從此無法對IMF具有任何「影響力」。這對台灣產生什麼影響呢?作者使用歷史質化分析與量化的「合成控制法」(synthetic control)指出,台灣在退出IMF後,開始積極累積外匯存底來因應金融危機(如下圖:台灣的外匯存底成長趨勢),且更為審慎保守的面對國際資本,避免草率的開放金融市場,因而得以在許多重大國際金融危機中全身而退。

台灣的外匯存底成長趨勢,1970-1990

資料來源:本圖摘錄自Lipscy and Lee, 2018:55,其中的實線是台灣實際的外匯存底趨勢變化,而虛線則是透過資料與合成控制法「模擬」出台灣外匯存底在沒有任何外在因素影響下,應該呈現的趨勢。本圖顯示1980年(台灣退出IMF)後,台灣的外匯存底巨幅上揚,與過往趨勢有結構性的顯著差異。

代結論:反思WHO與全球衛生治理的挑戰

Lipscy 和 Lee的文章雖然關注的是IMF對國際金融危機的影響,但卻對現狀下的WHO與全球衛生治理有重大啟發。我們從IMF的偏差治理經驗可以得知,即使是金融呆帳叢生、瀕臨債務危機的國家,只要有IMF為其背書,國際資本依然會持續注入,讓政府得以持續揮霍、不思改革直到災難性的危機降臨。換言之,偏差的國家組織會扭曲正確資訊的揭露與傳播,進而妨礙市場行為者與其他國家的正確因應。同樣的道理,一旦世界衛生組織不能夠公正、即時的揭露傳染病風險資訊,則可能讓他國掉以輕心,最終錯失了控防危機的關鍵機會。

許多資料顯示,武漢在去年12月31號已經爆發COVID-19群聚感染,而WHO似乎也密切與中國接觸、要求分享疫病資訊。不過在許多公開場合,WHO卻不斷淡化COVID-19的威脅。例如在1月5號的一份公開新聞稿,WHO引述了中國報告指稱沒有證據顯示會人傳人。即使在國際媒體不斷披露疫情時,WHO在1月14日的官方推特帳號仍表示「出現於中國武漢的新冠病毒沒有明確人傳人證據」(見下圖二)。隨著武漢疫情失控被迫在1月23日封城,多方呼籲WHO將武漢肺炎宣布為「國際公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC),世衛組織卻在第一時間拒絕。直到疫情已經全面大規模擴散,世衛組織1月30日才宣布為國際公共衛生緊急事件。但是世衛秘書長譚德塞(Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)卻在聲明裡再三特別強調,對中國的控制疫情的能力有絕對信心,而且也「反對」採取任何對中國的旅遊禁令與貿易限制。世界衛生組織再三替中國的COVID-19疫情背書,容易讓各國產生「這僅僅是中國地方性疾病」的錯覺,而忽視了全球化正將COVID-19帶向每個角落。直到3月12日,WHO才宣布COVID-19為「全球大流行」(pandemic),然而全球早已深陷危機。

世界衛生組織推特截圖,2020/1/14

中國在一開始努力「淡化」國內疫情的理由有三:首先,中國在2016年提出《「健康中國2030」規劃綱要》、2017年10月18日中國領導人習近平在十九大報告提出「實施健康中國戰略」,積極將健康、醫療、衛生等領域視為中國大國崛起的基礎建設之一;第二,中國的健康產業與醫療援助,與中國的《大外宣》、《一帶一路》密切整合,乃是展開國際合作、提昇話語權的軸心之一。顯然,COVID-19讓以上兩大目標蒙塵。第三,美中貿易戰牽動跨國生產鏈,對中國經貿影響甚鉅,COVID-19不啻是又一重擊。以上種種理由皆讓中國在武漢爆發群聚疫情初始,選擇整肅吹哨者李文亮與方方。而當疫情全境擴散後,中國則對那些提出批判報導的國際媒體記者展開打壓—例如驅逐三位以「sick man」批評中國疫情處理與金融問題的華爾街時報記者。

為什麼WHO一開始會傾向「美化」中國疫情?從Lipscy與Lee的文章,我們可以得到一些線索:強權國家可以透過正式制度(出資比例)或非正式制度(影響國際組織官僚)來影響國際組織。中國是WHO的第二大出資國(第一大為美國),更重要的是,世衛組織秘書長譚德塞為衣索比亞人,近年來衣索比亞的最大貿易夥伴與最大的投資國,都是中國。

值得一提的是,當Lipscy與Lee一文指出台灣由於被IMF逐出,因而更為審慎面對國際資本、積極累積外匯,進而避過國際金融危機時,台灣在面對COVID-19的態度與表現,竟然也是驚人的相似。在12月31日武漢爆發疫情時,台灣第一時間除通知WHO外,並展開武漢入境航班的登機醫療檢疫。隨著中國疫情升溫進而封城,台灣也開始對中國發佈旅遊禁令,並在1月底全面徵用口罩、打造口罩國家隊,同時結合行動裝置科技來打造「電子圍籬智慧監控系統」,追蹤可能病例並進行隔離。最關鍵的,台灣的防疫動員遠早於WHO的宣布COVID-19為「國際公共衛生緊急事件」(PHEIC)。國家自主防患未然的及早行動,顯時是彌補國際組織偏差治理的關鍵。

國際政治是權力政治,強國通常能夠影響掌控更多事務,這個現象即使在國際組織的治理也是如此。很多時候,這樣的偏差往往會導致治理危機。而解決之道,Lipscy與Lee主張必須擴大國際組織的代表性(representation)、增加決策的透明度、讓更多成員能夠參與發聲,如此才能避免強國把持所導致的問題。對IMF而言,也許需要引入更多發展中國家的看法,才能彌補以歐美先進國家為核心的體制缺陷。至於世界衛生組織,則理當引進更多防疫模範生的聲音,例如讓台灣向世界分享防疫經驗,讓全球衛生治理能進一步強化。

注釋:

- 例如,台灣曾在2019年12月31日通知WHO,指出中國武漢可能爆發非典型肺炎、個案正被隔離,希望WHO能夠調查,但WHO並無正面回應。 即使在國際媒體不斷披露COVID-19疫情時,WHO在1月14日的官方推特帳號仍表示「出現於中國武漢的新冠病毒沒有明確人傳人證據」。隨著武漢疫情失控被迫在1月23日封城,多方呼籲WHO將COVID-19宣布為「國際公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC),世衛組織卻在第一時間拒絕。 直到疫情已經全面大規模擴散,世衛組織1月30日才宣布為國際公共衛生緊急事件,但是卻在聲明中特別強調WHO「反對」採取任何對中國的旅遊禁令與貿易限制。 直到3月12日,WHO才宣布COVID-19為「全球大流行」(pandemic),然而全球早已深陷危機。 ↩

- Keohane, Robert. 1984. After Hegemony. New Jersey: Princeton University Press. ↩

- 從全球衛生治理的角度探討WHO的影響的文獻,可以參考陳嘉新,2020,〈由COVID-19看全球衛生治理〉,《科技、醫療與社會》,30期。 ↩

- Lipscy, P., & Lee, H.. 2019. The IMF As a Biased Global Insurance Mechanism: Asymmetrical Moral Hazard, Reserve Accumulation, and Financial Crises. International Organization 73 (1): 35–64. ↩

- 台灣在1971年退出聯合國,但因為與美國的邦交關係,仍然維持為IMF的成員。1979年美中建交後,台灣在1980年四月被取消會員資格。 ↩

自取其辱

不必再為進入世衛受欺凌了,台灣。

一個沒有美國的國際組織,功能不會健全,沒有參加必要。一個美國退出的國際組織,一定千瘡百孔,更不值得參加。

外交部長吳先生到底在胡扯啥,美國都退出了,我們還堅持要加入?有甚麼意義嗎?趕著挨巴掌或是熱臉貼中國與黑秘書長的冷屁股?別自討沒趣,外交不是這樣幹的,有益於國家有利人民的,才是延長內政的外交。

沒有美國的世衛,可以撐多久?雖不可知,但不撐台灣,也不撐美國,只撐中國,隨中方起舞,亂了世界防疫,亂了全球經濟的中共又狂人樣,整天狼嚎,露出森森獠牙,把香港吞了之後恐嚇要併台灣,亂了美國的印太戰略與國家利益,孰可忍?

眼下的世衛,多久會分崩離析?人們的眼睛雪亮的,看穿遊街的國王沒有身著衣服,只是自欺欺人。美國吹起道德和正義號角,指正世衛,指責中國,不在乎美中的貿易與關係破裂,挺台灣參與世衛,但仍不可得。

在雞肋組織敲門的台灣,請快步離開!

https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1376420

下贱的台巴狗是侵略中国人领土的异族,除了死,你们没有第二条出路!

下贱的台巴狗滚出中国人的领土!