◎吳奕辰/臺灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程博士、簡旭伸/臺灣大學地理環境資源學系暨大學氣候變遷與永續發展國際學位學程教授

國際間的三邊合作

在典型的國際援助關係中,至少有援助者和受援者兩個角色,形成雙邊援助的關係,例如過去美國援助臺灣,以及現在臺灣援助邦交國。從二戰結束後,援助者多是由所謂「北方富國」扮演,而受援者則是「南方窮國」。此南方與北方的概念,主要來自西德前總理威利·布蘭特(Willy Brandt)的布蘭特線(BrandtLine),將全球劃分為富裕北方(北美、歐洲、蘇俄、日本、紐澳)和貧窮南方(其他地區,包括臺灣)(如圖一)。由於許多南方國家在北半球(包括半個非洲和大部分亞洲),而南半球的紐澳則屬於北方,因此全球南方/北方並非南北半球的絕對位置概念,而是許多發展特徵的二元論,例如,援助(北)與受援國(南)、先進(北)與落後(南)、強權(北方)與弱小(南方)等。

圖一:布蘭特線的全球南北分佈

資料來源: North – South: A Program for Survival (The Brandt Report) 封面

「富裕北方」援助「貧窮南方」是傳統的雙邊援助概念。其中北方富國組成的經濟合作發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development,OECD),從1961年以來持續制定並維護國際援助的實踐規範和標準,成為國際援助的核心。1950-2000年,北方投入2.3兆美金進行國際援助。2000年啟動的千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDGs),也是北方「已開發國家」為援助南方「發展中國家」所設定的目標集合。

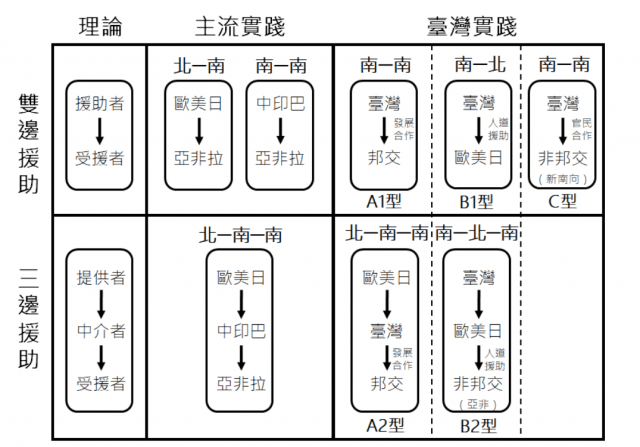

然而在廿一世紀初,包含中國、印度、巴西等多個南方援助國快速崛起,包含持續經濟成長,塑造新的發展典範、增加全球市場份額及擴大全球影響力等。這些所謂「新興南方」,一方面成為國際援助體系的重要行動者,一方面也不太願意遵守北方富國透過OECD所設立的國際援助典則。在此脈絡下,三邊援助就成為北方與新興南方在實務上交流與對話的機制之一。在三邊援助中,北方扮演提供者;新興南方扮演中介者。中介者(新興南方)獲得北方的先進科技、資金及援助管理的經驗和工具。提供者(北方)獲得中介者(新興南方)具有南方脈絡的在地知識、技術或經驗,從而改善援助效能,以在受益者進行適切的計畫。例如中國的亞洲農作經驗、巴西的熱帶農業和社福體系、南非的後衝突和平重建與和解經驗、墨西哥的抗震屋設計和智利的貝類養殖等。

圖二、三邊發展合作的互助關係模型

資料來源:作者之一的博士論文

在南方與北方的分野中,臺灣的位置顯得微妙。過去臺灣接受美援的年代,通常會被視為南方的一員(儘管臺灣在國際政治上並不屬於第三世界)。到了今日,就政治民主、經濟成就及社會進步價值等,臺灣越來越接近北方。然而臺灣終究仍不是OECD會員國,並且也仍被OECD分類為「南南發展合作提供者」之一,與泰國並列。然而就是這微妙的位置,顯示出臺灣既扮演中介者,也扮演提供者的特殊性。就中介者而言,早在1960年代的臺灣增加對非洲的援助時,就已經有與美國的三邊合作,由美國提供三分之二的資金,支持臺灣派遣農耕隊到非洲拓展與鞏固邦交。然而在美援結束後,臺灣援外就以雙邊為主,美國不再介入。2000年代末以來,臺灣作為中介者與北方三邊合作的模式再次出現,並且受援國都是邦交國。此外,臺灣也開始扮演提供者,贊助許多北方國家援助第三地的計畫,這第三地有部分是邦交國,但更多是非邦交國。

臺灣與北方在邦交國的三邊合作

在印太地區,臺灣駐帛琉技術團與日本笹川和平基金會(Sasakawa PeaceFoundation)合作,將技術團的示範農場打造為生態旅遊景點,支持帛琉的觀光業。臺灣外交部與臺安醫院也與澳洲合作搭建醫療後送服務,協助安置在諾魯的難民。在中美洲與加勒比海,國合會的技術團則與美國NGO糧食濟貧組織(Foodfor the Poor)合作,執行酪梨栽培、水產養殖、園藝作物、數位落差、食米援助等多項計畫。2019年,國合會還進一步和美國「海外私人投資公司(OverseasPrivate Investment Corporation)」簽約,在巴拉圭推動中小企業及婦女融資。

臺灣也與理念相近的國際組織在邦交國合作,尤其是國合會與美洲區域金融機構(尤其是中美洲經濟整合銀行)的援助計畫,這些計畫也與國合會既有計畫相關,包含農業、社區發展、醫療、企業發展等。這種透過多邊組織融資來加強援助邦交的作法,也出現在其他地區,例如與國際稻米研究所(International RiceResearch Institute)在海地的計畫,以及在史瓦帝尼執行的烏蘇杜河下游小農灌溉計畫,涉及了來自非洲、歐洲、阿拉伯等區域的六個國際金融機構。在這些計畫中,臺灣的農業、環境、醫療等技術不僅幫助受援國,也讓歐美援助同儕認識臺灣的專業,並提升臺灣與歐美官方互動,甚至將與歐美官方的關係優先於與邦交國領袖的關係。例如2021年夏季,史瓦帝尼爆發大規模抗爭要求推翻王室時,臺灣並未選擇如過往「建交導向」而迴護王室,而是與歐美援助國聯合呼籲王室尊重自由、民主和法治。

臺灣與北方在非邦交國的三邊合作

過去十多年來,臺灣捐贈大量物資與援助資金,與北方援助國同儕一起進入重大人道危機中,包含敘利亞難民危機(與美國國務院、美國國防部、美國美慈組織、法國對抗飢餓組織、教廷、歐銀等)、西非伊波拉疫情(與美國疾病管制與預防中心、教廷等)以及東非旱災與海盜(與歐盟、美國美慈、教廷等)等。在這樣的三邊合作中,臺灣進入了國際人道機制之中,成為專業同儕一份子。

自從1971年臺灣失去聯合國席次後,臺灣在法理上就被排除出國際援助體系外。然而近年來所建構的國際人道機制,逐漸成為臺灣援助實質參與多邊行動的平臺。人道援助本質上就是隨著世界各地的災難而興起,因而援助對象通常都是非邦交國,合作同儕也都是非邦交國,並且有各式各樣的同儕在同一事件中活動,從而創造了臺灣參與多邊場域的機會,例如聯合國全球防災協調窗口「國際減 災 策 略 組 織 (United Nations International Strategy for Disaster Reduction,UNISDR)」,以及聯合國人道事務協調辦公室(Office for the Coordination ofHumanitarian Affairs,OCHA)。臺灣雖無聯合國會員身分,但藉由遵守其準則以及實質上的貢獻,臺灣官方(主要是國合會)參與的紀錄能夠出現在聯合國的官方文件中,例如2004年南亞大海嘯、2010年海地地震、2013年海燕颱風、2015年尼泊爾地震等。而OCHA也曾在1999年921大地震以及2009年莫拉克風災等派員協助臺灣。

此外,透過贊助北方NGO,臺灣獲得一些在多邊援助行動中展示臺灣國旗或出席正式會議的機會。例如在敘利亞難民危機,臺灣的國旗不僅隨著臺灣捐贈的組合屋散布在中東各地,還因為與美國的美慈(Mercy Corps)在OCHA主管的扎塔裏(Zaatari)難民營和阿茲拉克(Azraq)難民營的合作,使臺灣國旗出現在難民營的分區出入口,與美國、英國、聯合國等的旗幟放在同一塊牌子上。

圖三、約旦扎塔裏難民營中,臺灣國旗與其他援助國以及聯合國的旗幟並列

資料來源:國合會《104年度北約旦水井修復計畫監督任務返國報告》第20頁

透過在難民營的三邊合作以及持續延伸到營地外的收容社區的各類貢獻,臺灣從2014年10月起成為美國召集的全球反制伊斯蘭國聯盟(D-ISIS Coalition)的83名成員之一,臺灣駐美大使也得以受邀參加美國國務院舉辦的部長級會議,是少數直接與美國國務卿同臺的場合。類似的突破也出現在其他的人道援助場域。例如2019年初,臺灣加入美國主導的委內瑞拉人道危機全球會議(GlobalConference on the Humanitarian Crisis in Venezuela),臺灣駐美大使高碩泰是唯一上臺發言的亞洲國家代表,並在會議中承諾捐贈50萬美金與參加25個理念相近國家的人道援助。

三邊合作創造更多國際參與空間

臺灣之所以能夠透過三邊合作突破孤立,除了人道援助的非政治本質之外,也是因為臺灣本身援外專業化的成果,包含專業知識的累積、理念價值的對接、以及互信的建立。國合會在三邊合作過程中會安排多次監督與評估等考察,並派遣專業人員或志工駐紮於NGO駐地辦公室,參與協助執行計畫,促進雙方的實務交流。國合會也派員到亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行及中美洲經濟整合銀行等,參與這些機構的臨時外調(secondment)計畫,從而逐步累積這些國際援助組織的關鍵技術(know-how),與國際同儕的經驗與方法接軌。這些交流一方面使國合會學習北方營運與管理援助計畫的方式,另一方面也讓北方同儕認識臺灣在透明與問責等改革,進而接納臺灣進入同儕網絡。

事實上,欠缺國際組織會員身分的臺灣,本來就沒有義務要遵守國際援助典則,例如透明化等規範。然而在中東難民危機中,臺灣政府提供北方同儕所有計畫的名稱、合作夥伴、內容簡介、援助對象和支出等,使同儕能掌握臺灣的議程和具體計畫。遵守國際援助典則也使臺灣獲得更多合作對象,例如法國NGO「對抗飢餓組織(Action Against Hunger, ACF)」的主管就透露,臺灣是他們第一個非OECD的合作對象,因為他們認可臺灣在中東人道援助的透明化符合他們的組織章程的要求。

臺灣與北方的三邊合作進一步在2015年常態化並建構成為全球合作暨訓練架構(Global Cooperation and Training Framework, GCTF),從人道援助領域延伸到各類的發展合作,呼應北方關注的民主、人權、自由等發展價值。其正式合作夥伴,從初始的美國,陸續有日本和澳洲加入,並且至今已有瑞典、瓜地馬拉、荷蘭、英國、加拿大、斯洛伐克、帛琉、捷克分別具名合辦GCTF個別活動,或是做為單次的主辦國。隨著2016年臺灣發起新南向政策以及美國發起印太戰略,在兩者在理念與戰略對接之下,GCTF進一步成為臺灣與理念相近國家共同在各個國際發展領域從事跨國交流培訓的重要節點。

然而也需要說明,臺灣與OECD援助國的合作,仍有合作同儕政治考量下的打壓,以及其他政黨的挑戰。例如臺灣國旗早在2013年就出現在難民營,但直到聯合國難民署於2015年准許臺灣媒體採訪後才公布。此前不僅民選政治人物,甚至部分高階外交官也未知有此突破。其他在中東的諸多三邊合作也是首先由OECD國家公布後,臺灣才跟進公布。甚至,根據美國智庫的一份內部訪談也指出,儘管美國支持臺灣在中美洲和加勒比地區的援助計畫,因其有利於美國減輕邊境壓力,但也期望臺灣應對此保持「安靜而不要公開(quietly rather thanpublicly)」。又如2017年與美國合作的掃雷與行動醫院預算被揭露,在野黨質疑可能會導致即將舉辦的臺北世大運遭受恐怖攻擊報復。但外交部仍堅持公開並執行,展現遵守典則的決心,甚至進一步在國際關懷與救助預算中常態編列「參與全球反恐人道援助」的科目,確保能持續參與三邊合作。

此外,中國也看出臺灣正以三邊合作突破國際困境,並出手打壓相關行動。2022年六月底阿富汗東部發生芮氏6.1級大地震,造成上千人罹難,臺灣立即捐贈100萬美元,透過與土耳其紅新月會(Turkish Red Crescent)合作,輸送食物及醫療用品到災區,並開始協助修建因地震毀損的各類屋舍建築。其實臺灣在阿富汗並沒有駐處,而是由隔海的駐沙烏地代表處兼轄,而這次發動援助的則是駐土耳其代表處。而不論土耳其或阿富汗,目前都是由與中國較為親近,與西方較為疏遠的政權執政:前者去年應中國要求而鎮壓境內維吾爾族;後者更是才剛透過擊敗親美政權而建立,並在三月時才接待中國國務委員兼外長王毅訪問。在這樣多重困境下,臺灣仍在震災一週內既靈活又有效率地開展一次人道援助,從而也讓中國顏面盡失。因此中國在七月馬上加碼提供援助,同時也加強打壓臺灣在阿富汗的宣傳。根據我們所認識的外交官指出,不僅阿富汗政府,連與臺灣合作的國際NGO都感到濃厚的政治壓力,難以接受臺灣後續的善意。一位同樣於中亞地區工作的臺灣NGO援助者同樣指稱,中國最近半年對於「任何象徵臺灣的符號和標誌的相關宣傳」的打壓力道都明顯增強。這些新的發展也顯示出,中國對臺灣的外交打壓從來就不是只停在奪取邦交,即便是在非邦交國的緊急人道場域,甚至是非政府的服務,也試圖消滅臺灣的任何形式的空間。

系列文:

轉型中的臺灣援外6:意外的收穫、隱憂以及展望

轉型中的臺灣援外5:多部門參與─以新南向為例

轉型中的臺灣援外4:聯合國難民營中的臺灣國旗

轉型中的臺灣援外3:從雙邊到三邊與多邊

轉型中的臺灣援外2:從邦交到非邦交

轉型中的臺灣援外1:從「建交為本」到「以人為本」&改革的啟動

※後註

本文內容已刊登於Gunter Schubert和Chun-Yi Lee主編之《Taiwan duringthe First Administration of Tsai Ing-wen: Navigating in Stormy Water》(ISBN9781032072807)的最後一章「Trilateral Humanitarian Aid: Continuities and Changesof Taiwan’s ODA Policy before and during the FirstAdministration of Tsai Ing-wen」。亦有部分內容刊登於學術期刊《問題與研究》,篇名為「2000年代末以來臺灣援外轉型:從『建交』導向延伸『發展』導向」(DOI:10.30390/ISC.202209_61(3).0002)