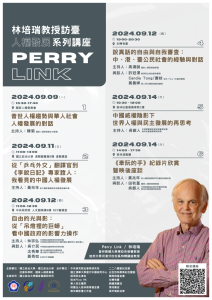

◎林培瑞(Perry Link)/普林斯頓大學東亞學系榮譽教授、加州大學河濱分校校長特聘講座教授

編按:今(2024)年適逢中國六四天安門事件35週年、香港雨傘運動10週年及反送中運動5週年、臺灣太陽花運動10週年,恰是回顧中、港、臺人權與民主發展的關鍵時刻。國立政治大學國家發展研究所與國家人權委員會聯合邀請美國漢學家林培瑞(Perry Link)教授於今年9月中旬訪臺,並與多個學界及公民社會團體合作舉辦「人權發展」系列講座,同時與「菜市場政治學」合作將部分場次演講逐字稿編輯並收錄為科普文章。本文出自林培瑞教授今年9月9日於國家人權委員會的演講逐字稿,經講者審閱及授權後刊登;該演講由政大國發所、國家人權委員會主辦,由國家人權委員會主委陳菊主持。

今天很高興也感到很榮幸,能夠來跟各位分享我的一些觀點。感謝監察院國家人權委員會的邀請,來跟各位分享一些看法。聽眾裡頭有那麼多有經驗的人士,不但是在理論上、在實踐上、行動上,陳菊老師是一個最清楚的例子,讓我感覺到班門弄斧。

人權是「天然」的:從啟蒙運動談起

人權這個概念當然原先是從歐洲的啟蒙運動裡來的,十七、十八世紀歐洲的一種概念,科學、理性、平等、民主這些理念從十七世紀英國的洛克(John Locke)對自由政治有鋪了地的。Voltaire、Montesquieu、Rousseau,我不細講。可是這些人,Montesquieu,法國的,十八世紀對「權力分立」有貢獻,一直到現在權力分立當然是很重要的一個反對一元化、極權主義的一個原則。伏爾泰(Voltaire)對言論自由、出版自由,這個自由、那個自由,貢獻很大,尤其是把宗教的位置跟社會的民主政治分開,這方面Voltaire我覺得貢獻很大。盧梭(Rousseau),我很喜歡他,他能夠認識到我們人,我們做人都是在主觀上有一個共同的東西,人長大都是不同的,有的高有的矮、有的大、有各種不同,可是你內心一個人的主觀的subjectivity(主體性)是平等的,所以Rousseau在這一方面我覺得貢獻很大。

無論如何,這些概念形成了美國的革命、美國的憲法和法國的憲法,強調的是「自然權利」(natural rights),「natural」我覺得是很重要的,天賦的人權。我小的時候在美國長大,沒有意識到「天然」這個的意思那麼重要,只有我第一次到中國去住,在中國大陸1979、80年,有一年在廣州的中山大學唸書的時候,那時候才意識到,為什麼「天然權利」很重要。

因為美國的憲法,當然我小的時候都讀過、研究過,在中學裡頭也研究過美國憲法,可是我以為它的意思是說,政府賜給你們老百姓,言論自由、結社自由、出版自由、各種自由,是政府賜給你們的。不是,美國憲法不是那麼寫的。我後來住在中國以後才發現,政府沒有權力剝奪老百姓天然的權利,這個區別在我感覺上是很重要的。而且只有我在極權社會裡頭住的時候,才意識到「天然」這個概念的重要性。

我記得那時候美國的最高法院正在考慮一些關於黃色書、黃色電影的案子,主張黃色電影應該是有自由出版的。我就有點納悶,為什麼最高法院喜歡黃色的東西?不,不是這個道理,是一旦我把審查權、壓制權遞給另外一個人,這個寶貴的權利是遞給誰?遞給誰?所以哪怕是色情的東西,不是我喜歡色情,是我不願意看到任何社會上的人能夠有權利去壓制另外一個expression(表達)。

中國傳統文化中的「權利」概念

這一些概念,當然到中國來是二十世紀初的五四運動,是最顯著的。尤其是「人權」兩個字輸入到中國來,概念以前有,可是這兩個字是在五四的時候才進來,「賽先生」、「德先生」、歐洲的啟蒙運動到中國來。有人說五四運動是中國啟蒙,啟蒙是學歐洲啟蒙兩個字的意思,比如胡適、羅隆基,這些貢獻很大的人是在美國研究過人權再將概念介紹到中國來。尤其是羅隆基在二十世紀、二十年代寫了一些系列的文章,把歐洲啟蒙的人權概念用中文解釋給中國老百姓,也不應該說是老百姓,給中國的知識分子、讀者介紹這一些概念。不能否認這些概念作為概念是從歐洲來的,但是我也同意錢穆先生、余英時先生和其他一些根深蒂固地研究過中國文化的學者的主張,說中國的文化傳統裡頭,儒家概念也有一種「rights」的概念,一種權利。

Thomas Jefferson和孟子有點相同意思的這兩段話。Jefferson在美國的獨立宣言裡:「We hold these truths to be self-evident: That all men are created equal; that whenever any form of government becomes abusive, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government.」就是說有推翻極權政權的權利。孟子呢,有學者引這兩句話「民爲貴,社稷次之,君爲輕」、「聞誅一夫紂矣,未聞弑君也」。大意上也可以說是同樣的一種主張,上面不公正,下面有權挑戰,甚至推翻。但是中國的儒家概念有權利、有現代意義的「rights」的一個很大的障礙是因為儒家沒有「平等」。平等,不強調。儒家的概念是等級結構,但等級結構不排除它沒有一種「rights」的概念,我覺得。

我們大家都熟悉的論語裡頭那句有名的話,「君君臣臣,父父子子」,意思是說,要是每個人扮演他自己應該扮演的角色的話,那社會太平會來。這裡頭雖然不平等,父跟子不平等、夫跟妻不平等、臣和君臣不平等,但要是一個人扮演他應該扮演的角色而有錯誤abuse的話,你可以批評他,按照儒家的概念可以批評他,而且批評能夠公開。因為批評,知道有旁觀者也同意你所批評的話,這也是一種潛在的一種「rights」的概念。

我不多說很多理由,我就舉一個我自己覺得是說明這個問題的一個例子。艾衲居士的《豆棚閒話》,《豆棚閒話》是清代一系列的短篇小說,有許多例子能夠說明我的意思。但我挑的這個故事裡頭有一個疲勞的農民,不想付稅、付租錢給房東,最後沒辦法疲勞地死的時候,他的遺孀有幾個孩子,她想方設法維持他們能夠生存的能力,一直到自己做乞丐。自己做乞丐幾年之後,小孩先後都死去,到最後她也受不了,房東跟她要求租錢她沒錢付上來,最後她沒辦法,自殺。但自殺的地方很有意思,她自殺在房東的門前、門檻上。

不管怎麼衡量,她是窮的、卑下的、沒有文化的,又是女的,在不管怎麼衡量的尺度上,她都是次要的、是第二個。那房東是有錢的、有地位的、有文化的,又是男的,在方方面面都比她強。可是她自殺在房東的門前是什麼意思?這個小細節說明很多。第一,她有權利抗議。我就給你抗議,你強我弱,你富我窮,你有文化我沒有,什麼都是你的,但是我有「權」。我現在用「權」這個字,《豆棚閒話》裡頭不用「權」這個字,可是我覺得就是這個意思。

我有「權」告訴你,你做得不對,而且我能夠公開地去做,我公開地在你門前自殺。說明我的價值觀、你的價值觀、公眾的價值觀都在,乃是公共的價值觀,說你不應該這樣欺負人。而且這些價值觀比我的生命還要重要,我丈夫死了孩子死了,現在我也走了,可是我主張的這個道理、這個價值還活著。所以這種普通老百姓的小說裡頭都載明一種原始的,也許可以說是原始的「權利」概念。

中國近代的人權災難

1947年聯合國創辦的時候,先組織了一個《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights),美國Eleanor Roosevelt主持這個委員會。它面臨的問題是,我們做人都有這種直覺的感覺,內心知道有人權這個東西,但用不同文化、不同語言,怎麼用不同的語言、不同的文化來設計一個文件說明我們共同都知道的這個概念。委員會的使命是去設計這麼一個文章,Eleanor Roosevelt請了張彭春先生參加這個委員會,設計語言的委員會。

張彭春先生是張伯苓的弟弟,張伯苓是南開大學創辦人。彭春自己也是到美國跟美國哲學家杜威(John Dewey)唸過書,而且張彭春自己在芝加哥大學教過哲學,所以是很有底子、國際水平的一個哲學家。可是他的意思是,孟子的一些價值觀和概念,應該可以包容到《世界人權宣言》的文章裡頭。積極的參加起草。後來文章出來的時候,國民黨承認《世界宣言》,但是五十年代、六十年代,在行動上是沒有很好的;陳菊老師在我們不必說得更詳細。

1971年共產黨接聯合國位置的時候,嚴重的違反了《世界人權宣言》。當然例子更重要。從五十年代初「土改」,「土改」我們現在知道死了大概三百萬、四百萬個人,被殺了。毛澤東當時有標準,哪個縣應該殺百分之多少,他都有標準去殺。大躍進的大飢荒,當然是最大的一個災難,三千萬或者更多的人都不是因為吃子彈被殺,是因為政治的壓迫,大躍進的政策死了三千萬以上的人。

不要說「文革」,文化大革命也是很殘忍的,死的人沒有大躍進那麼多,可是它摧毀中國的文化,包括儒家的概念。儒家概念最重要的一個價值觀是家裡,但是文革的時候小孩被鼓勵去跟父母鬥、跟老師鬥,摧毀了中國傳統文化最寶貴的一些價值觀,「文革」。一直到現在,新疆的維吾爾族到集中營去,總的加起來,在中國大陸,從五十年代到現在,因為政治迫害死亡的人數是台灣總人口的兩倍,而且殘酷的程度也是破紀錄的。

在大躍進的時候,農民明知道把插秧插得像毛澤東要求的那麼近的話,是會毀掉我們的生活。知道可是不敢說,要是敢說的話,馬上受懲罰,有的是取了挺有意思的外號。有一個叫「遍地開花」,「遍地開花」是什麼?說錯了話的人埋起來,只要他的頭凸出來,剃光了頭,然後把鏟子去「遍地開花」,腦液「遍地開花」。或者是把一個人的腳腕子綁起來,到處掛,然後把煤油放在他的全身上,著火點燃,這個叫做「點燃火炬」。

最可怕的是,在文革的時候,廣西吃人的現象一流。1968年破壞、鬥爭的過程,鬥爭我們都知道是怎麼回事。鬥爭是你、我們就圍繞著一個人,你的話說錯了,罵你、汙辱你,然後打你。在廣西那一年把你殺了不夠,解剖你的肚子把心肝拿出來,切成一碎一碎的一片,然後吃。吃的意思不是餓。當然有肚子餓的理由,也吃過人,可是這就不是。我吃你的心肝,表示我徹底的否認你的人,你做「黑五類」地位的人。我覺得很難繼續說。

國際社會的「施壓」

聯合國是有一個人權理事會,有普遍定期審議,中國大陸也是一個普遍定期審議的一個對象,可是層層面面的官僚主義,這個、那個的,很少能夠起任何作用。而且人權理事會慢慢的都是,哪一些政權參加中國大陸的政權,是古巴、越南,什麼委內瑞拉,共產黨會很巧妙的用經濟引誘其他的政府來參加這個委員會,反對有任何實際上的抵抗人權違反的活動。

聯合國跟共產黨對話,或是其他的政府跟共產黨對話,我常覺得對話,對話起的作用是壞作用比好作用更大。什麼意思呢?好作用是因為你沒有任何進步,但壞的作用是比如說美國宣布給美國老百姓,我們的政府跟中國共產黨有一個對話的安排,那很多老百姓認為那是好的、有進步。其實沒有進步,是騙老百姓。所以對話也不是辦法。西洋的政府呢?最近法國的、德國的都是有好有壞,不同時間有不同的貢獻,可是不是很鮮明的一個立場。只有個立陶宛(Lithuania)很可愛,它最近就提出來比較有原則的一些抗議。

美國的政府主要是因為從六四以後,九十年代初有那麼幾年把貿易的所謂「最惠國」待遇跟中國共產黨的人權紀錄掛勾。你放這個魏京生之類的,或者其他的人出來,我們給你「最惠國」的待遇。只延續了五年,到94年柯林頓總統就宣布「最惠國」待遇,他放棄了這個工具。這個問題要坦白的說,是跟美國和其他西洋的大公司的商業利益有關,我敢說跨國商業公司跟中共有一種默契。中國老百姓被壓制了那麼多年,突然鄧小平說你可以發財,你可以去工作,然後他大夥兒從內地跑到沿海地區參加那種sweatshop factory(血汗工廠),工作沒有假期、沒有保險,沒有自由媒體能夠替他說話,沒有客觀的法庭可以告狀,什麼都沒有。這是被剝削的,是共產黨的利益,也是跨國公司的利益,他們有默契合作,我們一塊去剝削中國的便宜勞動力。

中國社會的抵抗:從「由上而下」到「由下而上」

那麼這一些都說完了之後,中國的人、大陸的人有沒有抵抗?我說有。許多相當偉大的人從五十年代林昭,六十年代遇羅克,到七十年代魏京生、劉賓雁、方勵之、劉曉波,到最近的彭立發、方藝融都有。就是個別的人冒著很大的危險站出來抵抗。但我更覺得重要的是,認識到社會層面上的抵抗。共產黨喜歡說,老百姓都支持我們的政權,共產黨跟老百姓是融為一體的。不是,中國老百姓從五十年代一直到現在都有抵抗的活動。1956年百花齊放,很多人出來寫文章批評,第二年的反右運動一來,就把他們都壓制或是送到農村去勞改。

1966年文革也是個例子,很多我們外國學者以為紅衛兵、年輕人都是跟毛澤東一起的,他是說我們仰慕毛澤東,可是他的動力是要打那些在他頭上的官員。頭一個口號是「炮打司令部」,年輕人就是希望炮打司令部。對在他們上面的共產黨的官員,一肚子積累了許多、許久的一些看法,是他參加文化大革命的動機。名義上是為了在上頭的毛澤東,可是跟毛澤東他都不認識,他的肚子裡的意見是對著共產黨在他頭上的統治。當然毛死以後,傷痕文學以來,七十年代末,很多文章出來、很多小說,年輕人特別喜歡去讀,主要是為了解恨。文革的時候,有腐敗、有壓迫、有暴力,你不能去說。傷痕文學一來,你可以去說,至少一個層面上、表層的層面上,你可以說。只要你說是四人幫搞的,四人幫,毛澤東妻子和三個她的同夥都是替罪羊,我們罵他們解恨,把我們積累了那麼久的意見能夠說出來。

鄧小平說我們到哪兒,我們「摸著石頭過河」,他沒有說我們的目標在哪,可是老百姓年輕人,他知道一個目標,他就不喜歡這個共產黨的制度,就希望能夠有個更民主、更有人權、更加仁慈的一個社會。一直到八九民運的時候,表層上學生說我們是要改善共產黨不是要把它解垮了,但是當然他不能不那麼說。他要是站出來說我們要推翻共產黨,那不得了,送去坐監或者被槍斃。所以有一種兩個層面的話,比如說唱國歌「起來!不願做奴隸的人們!」,這是國歌,但是又表示反抗現在壓迫我們的那個政權。還有個歌他們喜歡唱的是「沒有共產黨就沒有新中國」,共產黨喜歡這個意思,新中國是我們辦的,但是他們唱的意思是沒有共產黨,不會有今天這麼個爛攤子。有兩個層面的話。

很多人說鄧小平是改革的設計師,我反對這說法。從上頭想到中國老百姓能夠更好的怎麼樣生活我去設計一個藍圖,不是。他都是被動的,從下面、從農民、從學生、從各種底下的壓力要求他改。他在上頭是盡量維持中共的權力,這是他的目標,他不是一個改革的設計師。當然六四以來,九十年代後期,到2000年以後,到2008年以後,中國的公民運動出來。公民運動,我覺得比八十年代的發展還要重要,它的基本方法是跟八十年代不一樣的。八十年代的民間抗議都是想跟上頭掛勾,鼓勵從上往下的改革。

從魏京生79年的第五個現代化,第五個現代化當然反映的是鄧小平的四個現代化,我給你加一個,注意,他是通過上面最高層的概念而推動他的民主化。一直到89年的民運,學生最重要的一個要求是「對話」,我們要求跟上面對話。而八十年代一直最高層是有人,有胡耀邦、趙紫陽、胡啟立、田紀雲這些人是可以對話的,相對的來說他們是願意考慮下面學生和其他的公民的要求。但是「六四」以後沒有,胡耀邦死了,趙紫陽坐家裡居住的坐監,其他的嚇住了,上面沒有人你能夠跟他對話。所以方法不是通過上面往下改革了,是從下面往上,而那時候網絡的出現起了很大的作用。

劉曉波有一篇挺好的一篇文章,叫《當代文字獄與民間輿論救濟》。他到六個小農村裡頭做過調查,這六個小農村裡頭都是有人被欺負,然後他把這些故事放在網上,其他小農村認識到這個問題會有一種共同的感覺,我們都受到這種壓制、壓迫,有一種共同的意識,不是從上面來的,是從底下來的。劉曉波說,注意,這些農民意識到應該有說話自由、結社自由,這些基本自由。他不是上了網,看了紐約的人間觀察,或者倫敦的國際大事,也不需要,這是從人的生活來的,用網絡的方法把它擴散了。大家有個共同的認識,我們都有這麼一個問題,不只是我們這一家、我們這一小村。

中共政權的社會控制:從「集體行動」到「價值信仰」

以2000年到08年,08年劉曉波,也不是因為劉曉波被拉走,很多人受很嚴重的壓制,沒法繼續。一直到習近平一上台,更是受上面的壓力很厲害。2015年,709運動逮捕了三百個在全國的人權律師,帶他去disappear(失蹤)、去坐了監,或者看守所或者到哪兒,我們都一一的去分析。反正李和平、王宇、浦志強有許多知名的也被拉走,意思是你們不能有任何組織。當時的網絡上你要是罵習近平,你可以罵、開玩笑,但是你不能有任何組織。你有組織的話,我們把你打散。共產黨要是一垮的話,最可怕的一個問題是怎麼接呢?而怎麼接為什麼可怕呢?是因為他已經把所有的社會上的那些自然的、有組織的活動,什麼NGO或者宗教組織都不允許。宗教,只要你是愛國的教堂,你可以存在,你不愛國你不行。

或者控制你,或者把你打散。對老百姓的影響有幾個:一個是價值觀的空虛,我覺得這早就有,從八十年代以來開始,我剛才說的比如《豆棚閒話》的那種儒家的道德概念,是共同的、是public(公共)的。到共產黨以來,他把社會主義的為人民服務這些漂亮的口號拿出來。五十年來很多人相信,包括劉賓雁、方勵之這些,也包括我,我們都很嚮往社會主義的美好的理想。但是大躍進以來、文革以來,把那些價值觀給弄空虛了,這是空的了,政治語言就變成一種遊戲,一種好像是下棋的一種遊戲。

方便我說一個小故事,我那年在中國廣州住一年,交了幾個不錯的朋友,有一個是年輕教授在中山大學教中文的,他說,文革的時候知識分子都受壓迫的生活很久。他和他妻子有兩個孩子,住在兩間屋子裡頭,外面有一個桌子,小孩在他們吃飯的桌上洗滌,完了之後洗碟子之後,大人兩個教授做他們預備課的。後頭有一個臥房一大張床,四個人睡得久的不得了。那是80年的1月,上面下來了一個指示說我們要考慮知識分子的苦處,給他們更好的條件。我這個朋友他說,我當然要更大的房子,可是我不能說我的房子太小,實在受不了,不能,你不能那麼說。你進去了,書記先生能不能考慮認真落實黨的多少多少號的文件。所以本來是理想的社會主義的語言,就變成一種語言遊戲、一種空泛的東西。

到了「六四」以後,八十年代公共價值是空虛的,不能把自己的信仰放在裡頭,所以要找價值觀,從哪找?從九十年代到現在,宗教的恢復是很驚人的,道教、佛教,很多城市裡頭佛教。尤其有意思的是西藏的佛教也傳得相當厲害;基督教也傳得很快。我覺得有反諷意義的是,要是像我的國家,美國從十九世紀中到二十世紀中的一百年裡頭,派了幾萬個傳教士到中國去傳教,收穫是一百年以後,大概有一百萬個信徒。但是毛澤東一搞的話,在文革以後已經是兩千萬個,就說明毛澤東傳基督教的效率比美國傳教士還高得多。

所以有一種價值觀的:因為做人,不只是中國人,做任何人,你總得有一種道德價值觀,這事也是很自然的一種natural(自然的)東西,對不對?可是到現在,共產黨給老百姓,只有兩種價值觀:一個是錢,賺錢發財,而且很多人追求了這個價值觀,但是你很難滿足你做人的一種道德概念,對不對?第二個是民族主義,什麼奧運會什麼這個、那個,「東方崛起、西方墮落」這種讓一般的老百姓心裡當然舒服,可是也不是很深的一種道德的價值觀。那我們要看現在的中國大陸有什麼辦法能夠fight back(反擊)呢?這是個很難的問題。

抵抗的存續:海外中國人與臺灣民主的角色

最近,習近平以來,難的多,維權網的活動、人權捍衛者也不是沒有,中國大陸也有這種人,彼此之間的聯繫比前幾年弱一點。反正我覺得海外的抵抗力更強一點,至少在美國西岸,我熟悉的地方,年輕中國人,現在越來越多的能夠站出來,想組織一個什麼樣的東西去改善中國轉型,讓中國轉型到後共產主義時期。

就說我自己,我有一個電腦,常常有電郵進來,大概最近兩三年主動的、我不認識的、主動的找我的中國人,尤其是年輕人,他說林老師看了你在YouTube上的一些片段,很羨慕你如何如何。我的情況是我把自己的情況寫得很詳細,我能夠做什麼。這種電郵我現在每天接到五六個,要是說五年前,我一個月收到一個。這當然是一個很粗糙的衡量辦法。但是我覺得海外的抵抗力,那麼多中國人也到東京去,知名的知識份子、相當有錢的大款很多,不是普通的老百姓,各種方面的菁英到東京到其他地方來。讓我想到,這也是很牽強的一個聯想,可是有點像晚清的時候,中國人在海外組織一些在國內不能組織的一些抵抗力量。

我已經說太多了,我就加一個,我覺得你們在台灣能夠繼續做你們的民主制度,能夠有你們的民主社會,也是一種很重要的抵抗力。我不是說藍綠的對立、兩極分化,任何民主制度當然有這種問題,我主要的意思是你們的民主社會。我昨天去中研院去打網球,坐在你們的捷運、公共汽車上,捷運上不只是對我這麼一個老頭,對其他人也是很客氣的,有孕婦進來就讓位,而且在上捷運排隊排得很規矩。非常好,比紐約好,比洛杉磯好,更不要說比這個天津或是重慶。

前幾年,我在台灣待了一年,13、14那一年,在中央研究院做研究。我注意到了一些比較普通的現象,可是我覺得能說明問題的現象。一個是天天下雨,大家都帶傘,哪怕是不下雨還是帶傘,因為可能會下雨。然後到電影院去,外面有個很廣闊的傘架,或者超級市場有傘架,大家就把傘放在那兒,去看電影兩個鐘頭回來再把傘拿走。沒有人偷過你的傘,這說明的問題不但是沒有人偷過你的傘,好像有一種意識,我把傘放在這兒,不會有人偷。這種美好的社會美國城市沒有,更不要說大陸的城市。

我覺得最重要的原因是因為共產黨他一直喜歡我們不民主化。不民主化的理由是因為民主跟中國文化的國情是不符合的,所以我們有我們的文化,你們西洋世界有你們的文化。那你們台灣社會就是一個非常重要的例外,那種文明的社會,把傘放在那兒沒人偷的前提,跟中國文化沒有衝突。挺好的。向大家鞠躬,謝謝。