◎鄺健銘/台灣季風帶文化總編輯

書名:《街頭的共同體: 馬來西亞淨選盟大集會裡的國家與族群》

作者:馮垂華

出版社:季風帶文化有限公司

出版日期:2024/12/25

族群政治向來是社會科學之中的一個重要課題。人如何依據血緣、歷史、地域、文化、語言、價值觀、宗教等因素形成不同族群,國家與族群如何互為因果,都是學者向來關心的問題。旅台馬來西亞年輕學人馮垂華在其得獎作《街頭的共同體: 馬來西亞淨選盟大集會裡的國家與族群》,正是透過極具歷史意義的馬來西亞淨選盟大集會,梳理馬國族群政治的前世今生,乃至未來。

關於族群政治與國家發展

關於族群政治與國家發展的關係,其中一本很值得參考的權威著作,是由美國社會科學家Liah Greenfeld 所著的Nationalism: The Five Roads to Modernity。這本書以近世英國、法國、俄國、德國、美國五地實例,考察國族意識如何成為國家「現代化」背後的推力。Liah Greenfeld認為,有別於一般想像,國族意識不一定就是落後的意識形態,這反而可以是「現代化」的重要一環。透過這股推力,舊有權力架構可被重構,管治模式可被予以新想像與新意義。Liah Greenfeld之作,對社會學、政治學、人類學之發展皆有影響,是當代社會科學界相當具原創性的思想家。

Liah Greenfeld對國族意識本質、成因、影響之理解,可以三點概括:

第一,群眾藉由國族意識得到尊嚴,為此自豪。

第二, 國族意識的發展,與社會結構轉變有關,而社會結構轉變與否,往往取決於社會民眾對自身地位的追求。Liah Greenfeld所研究的五個實例,都能反映這一點 — 英國貴族利用新的國族意識令自身地位變得名正言順;法國與俄國利用國族意識保護自身地位;德國知識份子利用國族意識令自身崛起,美國民眾利用國族意識保護其經濟利益。

第三,國族意識會進而決定政治制度乃至經濟政策發展的走向。

馬來西亞的族群政治與國家發展

族群政治一直是馬來西亞國家發展的核心議題。2018年5月,馬來西亞戲劇性地變天,首次出現政黨輪替,奉行馬來人至上原則的巫統(UMNO)政權失去執政地位。翌年,季風帶出版集結來自馬新台港四地評論之文集《變天之後:馬來西亞民主進程的懸念》,回顧馬來西亞族群政治的源起與發展,同時展望馬國族群政治的未來。於馬來西亞之中,在變天之前,除政制之外,馬來人至上主義還透過教育、經濟、文化、社會政策確立。發生於1969年5月13日的族群衝突,是馬國政治歷史的一個重要轉捩點,後世將之稱為「五一三事件」。簡單而言,衝突發生的脈絡,是非馬來人政治力量崛起,馬來人擔心地位不保。衝突發生之後,馬來人作為「土地之子」(bumiputera) 的地位進一步受鞏固。隨之而來的「新經濟政策」(New Economic Policies) 被視為馬來人至上的馬來西亞國族標誌性政策。

有別於當時氛圍,《變天之後》出版之時,其基本觀點,是對變天之後的發展頗有保留,很重要的一個原因,是前馬來西亞首相馬哈迪(Mahathir bin Mohamad) 乃為是次變天背後的重要推手,他被推舉為反對黨聯盟希望聯盟的領袖之一。馬國政治基本上可概分為三個階段。

第一階段為1946至1969年,在此一階段,雖然「馬來人至上」原則仍然是主旋律,但協商式民主仍受重視。當時各族政治領袖皆有否決權,且擁有合符比例的政經資源。在1950年代中之前,馬來亞仍未脫離英治,當時官方委員會所發表的教育語言報告(例如《芬吳報告書》Fenn-Wu Report) 仍然重視非馬來人(即華人)的教育自主空間。不過在1957年馬來亞獨立之後,英人失去串連角色,族群矛盾繼而逐漸加劇。

1969年族群衝突之後,第二階段隨即展開,「馬來人至上」原則變得更具零和遊戲色彩。馬哈迪是此一階段的靈魂人物。在1970年代,馬哈迪曾著有《馬來人的困境》,書中的重要觀點,是指非馬來人(特別是華人) 令馬來人處於經濟困境,在政治場域中亦令馬來人受威脅。這本著作曾是禁書,直到馬哈迪在1981年成為首相後,著作才被解禁。在馬哈迪首相任期之內,他既加強威權管治,亦將馬來西亞伊斯蘭化,藉此為「馬來人至上」國族方針提供限制更多的演繹。

第三階段從2003年起至變天前後。在2003年,馬哈迪退下首相之位。其後兩任首相,分別為阿都拉(Abdullah Badawi) 與納吉(Najib Tun Razak) 。於此階段,馬來西亞的族群政治發展出現修正,第一階段的協商式民主色彩重現。阿都拉形象溫和,在其任內,媒體得到更多自由,非馬來人亦得到更寬容待遇。但至2009年,其改革進度不符公眾期望,最終下台。納吉上台之後,容納各族之風仍然延續,例如他推行「一個馬來西亞」(1Malaysia) 國家構建願景,措施之一,是主動終結「新經濟政策」的部份內容(包括不再強迫外來投資者夥拍「土地之子」股東)。納吉亦成為首位出席華人獨立中學晚宴的首相。直到2018年,納吉的貪腐形象,令眾怒爆發,馬國得以變天。但在馬國首次變天後兩年,前執政黨巫統高層﹑土著團結黨黨主席慕尤丁(Muhyiddin Yassin)成為新首相。反對黨聯盟希望聯盟內部分裂,是變天最終無功而還的主因之一。使之分裂的因素之一,是馬哈迪有份創始的的土著團結黨(土團黨)因政治路線分歧宣佈退出希聯。兩年之後,被視為改革力量的另一希聯領袖安華(Anwar Ibrahim) 卻又歷史性地成功拜相。可以見到,馬國族群政治並非以簡單線性發展,過程之中充滿變數。

公民社會與族群政治

事實上,早在2018年大選前,馬國評論人江偉俊便已在文章〈民主改革畢其功於一役?〉警告,公民社會不應「一味放大政黨輪替的作用」,不然便會「過度依賴政改來推動民主,迎合政黨政治,妥協理念堅持、簡化社會訴求」。於《變天之後》之中,本書作者馮垂華在評論〈思考馬來西亞變天後的民主社會發展〉同樣重視公民社會的發展與影響。他寫道:「馬來西亞要實現民主轉型,除了要大刀闊斧地進行體制改革,還需要培養一個多元、具有活躍能量的公民社會。 」他特別提到發生於1998年的「烈火莫熄」(Reformasi) 運動。當時時任副首相的安華被馬哈迪政府革職,社會對政府的不滿因而爆發。他指:「『烈火莫熄』不僅第一次展現公民社會與非政府組織間的多重協作能力,也承先啟後地為後來的公民運動提供先例,開拓了多元議題,也使跨族群動員成為當代馬來西亞社會運動之主要理念。」

現在垂華在本書書寫的,是馬來西亞另一場很具歷史意義的社會運動,這裡指的,是早至2007年由馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟」(Coalition for Clean and Fair Elections,簡稱淨選盟)所組織的一系列「淨選盟大集會」。這場運動的參與人數達數萬人。垂華援引的報導,很能指明這場運動的歷史意義為何–「許多華人也告訴我,面對警方的暴力驅逐,他們親眼所見馬來人挺身保護華人,這種族群互助的情誼,讓他們感到彼此命運緊緊相繫。共同體意識在那一刻完成,是經歷1969年513族群衝突的傷痕後,甚至是自英國獨立以來頭一遭。」垂華續指,「淨選盟大集會的主要訴求為選舉改革,但在政治局勢變化的過程中,它也納入了其他如『沙巴、砂拉越賦權』、『廉潔政府』、『媒體自由』、『議會民主』等抗爭議題。實際上,十年來五場的淨選盟大集會中,並沒有任何訴求與『族群』相關。然而,許多身在集會現場的參與者或場外的支持者,都認為這場囊括多元族群的社會運動『有助於團結馬來西亞各種族』。」

本書很具象徵意義的部份,在於第四章。作者比較了五場淨選盟大集會遊行路線,這些路線都串聯了不同族群空間。例如第一場大集會從馬來人族群空間SOGO商場出發的遊行隊伍,在前進國家皇宮的路程中就跨入印裔社區印度回教堂;第二場大集會從傳統馬來人社區甘榜峇魯出發的隊伍,就在默迪卡體育館附近與茨廠街的華人抗爭隊伍匯聚;第三場集會中集合在十五碑、甘榜峇魯、蘇丹路的不同族群抗爭者,也透過遊行在市中心匯聚、前進獨立廣場。第四場大集會的遊行隊伍分別從馬來亞銀行廣場、十五碑、茨廠街等地出發的不同族群,也在獨立廣場周圍匯聚,展開兩天一夜的集會活動。作者特別補充說:「除了第一以及第二場淨選盟大集會外,其他數場集會的表定正式終點都是被視為國家獨立象徵的吉隆坡獨立廣場(Dataran Merdeka)。這樣的安排別具意義:從各別的族群空間出發、透過遊行匯聚,再進入象徵獨立與自由的獨立廣場,暗示著不同族群團結合作、獨立自主的政治地位。然而,每一屆淨選盟大集會的遊行隊伍都受市政局與警方阻撓,抗爭群眾不曾真的進入過廣場之中。」

作者貫連全書的一個重要思考,是在淨選盟大集會舉行之後,觀察者當以樂觀還是悲觀態度看待馬國族群政治的前景。在內文之中,作者垂華傾向持保守態度,原因是他認為,馬國多元族群互動仍未成熟,仍有隔閡。作者寫道:「根據第五場淨選盟大集會的田野觀察,現場雖然聚集了不同族群的參與者,但許多參與者都與同族群友人作伴,形成族群小團體,並以此團體作為主要行動單位。事實上,集會現場的族群小團體與日常生活中各族群的社會網絡形態相符……我也進一步發現,這些族群小團體在集會過程中雖有機會進行對話、交流,但互動的程度並不深入。大部分受訪者也表示與其他族群團體成員之間的互動僅止於『普通談話』(casual talking)、『簡單聊聊』,如『(你)從哪裡來呀?』、『怎麼過來的呀?』等等,很少進行更深入的對話。譬如子音與其他族群的互動方式即是一起展示橫幅、喊口號,但他們很少直接交談。」

思考馬來西亞族群政治的未來

關於這一個問題,觀察者其實可以不失樂觀,原因有三:

第一,從一開始,馬來人的共同體建構,便無劃一清晰的定義與想像。Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries, Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World, Melayu: The Politics and Paradoxes of Malayness 是三本有關馬來人共同體演變史很不錯的參考書,在特地為本書新寫的跋中,垂華也有援引當中第二本,作延伸討論。按這三本研究作,馬來人共同體意識特點有三:

一,很大程度上,「馬來人」之概念,是英殖時代的產物,是英人管治者的人工建構。在19世紀,「馬來人」作為「同族人」的理解仍未普及。「馬來人」得以「伊斯蘭化」,多少也得力於英殖政府之推廣,英殖管治者視之為穩定社會、將之禮教化的管治手段。馬哈迪政府的「伊斯蘭化」國家政策,其實也只是蕭規曹隨。Other Malays 作者Joel S Kahn特別提到在1988年為馬來西亞南部芙蓉市(Seremban) 中產所作的訪問,擔心馬來文化消失者,其實反而會認為馬來傳統文化與「伊斯蘭教」相對立,甚至會因之而消失。

二,正因「馬來人」之概念是源自英殖時代的人工建構,各方(包括不同國族主義者) 對此一概念有不同演繹,「馬來人」作為「土地之子」之說亦非不證自明。Joel S Kahn指出,隨英人勢力擴展至馬來亞,馬來人的跨域流動亦隨之而展開。雪蘭莪(Selangor) 與霹靂(Perek) 是馬來半島的大州,按英殖政府二十世紀初人口數據,在這兩州之中,「外來馬來人」(foreign Malay) 人數不時佔逾半,這些馬來人多來自鄰近、位於今印尼的爪哇(Java) 、蘇門答臘(Sumatera)、廖內(Riau) 等地。事實上,人類學家Keith Basso曾指,地方意識之成形,關鍵不在於其來源或成形機制,而在於這種意識如何透過不同素材確立。基於這種思路,Joel S Kahn留意到,在英殖官員眼中,馬來人跨域流動會帶來經濟機會,他們沒有自動認定「馬來人」等同「懶惰」,Kahn 故此在書中進一步探討這種後來用以「捍衛」「馬來人」權益的受害意識之由來。

三,「馬來人」概念有不同演繹,意味這種共同體想像並非鐵版一塊,這為跨族群關係改善提供了機會。這些不同演繹有時會相互對立,有時甚至會突破地域限制,會更重文化價值觀。在過去,馬來國族主義者曾對「甘榜」(Kampung,意指馬來人村莊) 有截然不同的看法。在P Ramlee 執導的邵氏電影之中,樸素的「甘榜」是經常出現的場景,場景內的角色多屬基層,質樸自然,為人誠懇,有共和意識。1998年,《紐約時報》曾刊登文章,歌頌P Ramlee為馬來西亞的民族英雄。但對馬哈迪而言,「甘榜」卻是落後、「困境」的象徵。Melayu: The Politics and Paradoxes of Malayness 則探討超越地域的馬來人想像。在20世紀初,於菲律賓的國族主義運動之中,根在馬來曾是其論述之一,橫跨馬來西亞、泰南、新加坡、印尼、菲律賓等地的跨域「馬來世界」(Dunia Melayu)世界觀因而被議論,故此澳洲學者Anthony Milner形容,「馬來」是一個滾動中的概念(idea in motion)。另一研究學術研究著作Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka 甚至指,馬來西亞最終在政治運動中取得勝利,並由此得到權力,進而能夠定義自身為馬來族(Melayu) 的核心地帶。

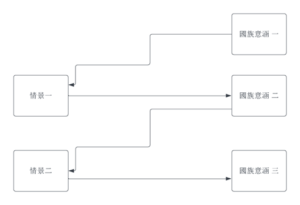

第二,按Liah Greenfeld 在上述著作Nationalism: The Five Roads to Modernity 的觀點,國族運動的掀起,其實可以反映政治現代化之進程,國族內更多成員會因而得到更多寬容與自由。在她看來,國族意識同樣是滾動中的概念,與不同情景相互影響 (見下圖)。

以她梳理的英國案例為例,其國族意識的發展,其實象徵著從封閉走向自由、從蒙昧走向理性的國家政治文化發展。故事的主軸,圍繞伊麗莎白一世(Elizabeth I)與其妹妹瑪麗(Mary Stuart)之間的政治角力。伊麗莎白一世捍衛新教教徒的權益,在社會引起回響乃至讚頌。重視個人自由的價值觀逐漸成為英國國族主義的主流思想,其後克倫威爾(Oliver Cromwell) 的共和實驗,乃至培根(Francis Bacon) 重視實證的寬容精神因而變得順利成章。

第三,按人類學家James C Scott在The Art of Not Being Governed的研究,族群意識甚至可以不問出身、單純以政治價值觀建立,非常有容乃大。Scott 研究的, 是散佈於緬甸、泰國、寮國、越南、中國南部、印度、孟加拉東端的廣大山區的贊米亞 (Zomia) 高地人。這些高地人各有不同背景,但他們目標相同,即他們都矢志要逃避低地的國家管制。故此他們逐漸發展出高地人族群的行為模式— 例如,他們多種植根菜(root crop),以免作為命脈的農作收成被發現乃至被破壞;他們族群的社會結構使之不易與外界達成協議;他們會調整「族譜」,以吸納新成員。換句話說,高地人為跨族群的共同體意識構建提供了很有意思的參考案例。

垂華特地為本書新寫了補記,他提到於Covid-19疫情期間,馬來女性社運人Nik Jah透過網絡發起「白旗運動」。Nik Jah在網上寫道:「我勸請所有生活困苦、沒有足夠糧食的民眾,請在你們家門前升起白旗。讓你的鄰人有機會伸出援手,多少滿足一些你的基本生活需求。(在這期間)不要做出傷害自己或家人的舉動。不要過於壓力,這時候應該向其他人分享你的困境。你不需要求乞、不需要感到害臊,你只需要揮動白旗,希望會有人前來協助。(原文為馬來文,垂華翻譯)」。垂華分析說,「文章發表後,短短兩天內就達到兩萬次分享,意味著Nik Jah的號召獲得廣大民眾響應。需要協助的民眾在屋外升起白旗,很快就收到善心人士的援助。值得注意的是,參與白旗運動的求助和援助者來自不同族群,其中還包括身障人士以及國際難民」。

「白旗運動」的出現,意味馬國族群政治的未來發展令人多少見到希望。垂華所以書寫這篇補記,是因為他終究相信,公民社會可以自主、多元,能夠擁有去中心化的力量。如此,自下而上建構政治新世界的故事會得以成真,贊米亞 (Zomia) 高地人的故事甚至可在低地國家內得到和應。