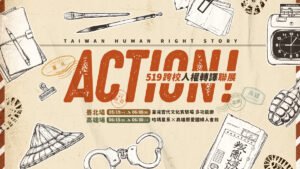

@Action 519跨校人權轉譯聯展

|#519ACTION|與歷史對話,承擔民主未來「#挖掘在地歷史運動」啟動聲明

編按:「挖掘在地歷史運動」是由來自全國各地校園、地方館所、國際社群與數位科技團體共同發起,為一場由下而上的民主行動,透過揭露歷史真相、普及轉型正義教育,深化公民對過往不義的理解,提升社會整體對民主價值的認識與參與,強化台灣的民主韌性。

【2025 Action!519跨校人權轉譯聯展】活動於2025.05.19開始,相關展區資訊請參考內文與留言區,歡迎大家踴躍參加!

我們正處在全球民主體系面臨嚴峻挑戰的時代。台灣的民主體制亦遭遇諸多內部危機與外部挑戰。值此關鍵時刻,如何有效回應民主的危機,強化台灣的民主韌性,是我們必須共同面對的歷史任務。

近年來,比較民主化研究揭示,威權體制的遺緒在民主化後仍深刻影響社會發展。若缺乏徹底的社會變革,民主鞏固難以實現。台灣因其特殊的民主轉型模式,導致威權時期所建構的歷史論述,至今仍左右著社會的價值判斷與公共選擇,阻礙體制正常運作與共同體的認同凝聚。對威權歷史的認識與反思不足,可能導致人們對民主價值產生疏離,甚至對威權統治抱持錯誤的「懷舊」想像,最終難以抵抗威權復辟的誘惑。唯有通過深刻的歷史反思、持續的教育推動以及社會文化改造,才能實踐「永遠不再發生」的承諾,為台灣民主奠定堅實基礎。

因此,辨識當前社會中的威權遺緒,使民主、自由、平等與人權等核心價值內化為台灣共同體的日常倫理,實為當前深化民主的關鍵任務。「教育」在此進程中扮演關鍵角色。透過對歷史的認識與反思,我們得以協助年輕世代理解過去的錯誤,培養其抵抗不義、捍衛民主的能力。同時,學校更應成為轉型正義實踐的重要場域,重構歷史敘事、翻轉威權時期的詮釋框架,並重塑共同體的價值與行為規範。唯有讓歷史記憶成為民主防衛的警鐘,方能真正強化台灣社會的民主韌性。

「挖掘在地歷史運動」由來自全國各地校園、地方館所、國際社群與數位科技團體共同發起,誠摯邀請社會各界參與此一打造公共記憶的民主工程。這是一場由下而上的民主行動,強調歷史記憶反省的民主化,旨在喚醒社會對周遭歷史的感知與責任。我們相信,唯有立足在地,使歷史記憶成為公共行動的豐沛資源,民主才能超越形式的制度運作,內化為日常生活的價值,進而強化台灣社會捍衛民主的意志與行動。

我們的三大目標:

(1) 建立知識民主化的生產體系:「挖掘在地歷史運動」以賦權、參與、夥伴關係與協作四大原則為核心,致力於建構一套強調在地性與開放性的知識生產體系,打破知識壟斷,鼓勵多元參與,促進跨界合作。我們期望透過此體系,使高等教育端的教師們能發揮更大的研究與教學質量,使學生能在課堂中經由創作與轉譯來理解歷史,使民眾能在地方館舍中與記憶相遇,使社群能在行動中共同書寫多元的歷史敘事。

(2)建構轉型正義教育的生態系統:我們將整合政府、公民社會與學術界的力量,建構一個涵蓋研究、教學、展演與應用的轉型正義教育網絡。透過大學的研究與教學資源,結合在地館所,支持各級學校教師教學與學生創作;並透過政府與公民社會的合作,建立良善的公私協力模式,實現資源共享、知識共創與價值共識,使轉型正義不只是政治工程,更成為社會共同體的倫理實踐。

(3)建立國際連結的民主網路:台灣位處第一島鏈,民主的發展與全球安全息息相關。「挖掘在地歷史運動」主張以「世界的台灣」為參照,在深化國內對轉型正義理解的同時,積極與國際民主夥伴建立連結。透過知識交換、資源互補與跨國合作,我們期許台灣從威權走向民主的歷史經驗能在國際舞臺上發聲,為全球的和平與民主深化貢獻一份力量。

「民主韌性」根繫於社會各階層對民主價值的深刻認同,以及在危機時刻所展現的強大社會凝聚力。國際經驗顯示,公民社會在集體記憶的保存與傳遞上扮演不可或缺的關鍵角色。從阿根廷「五月廣場的母親與祖母」、俄國的Memorial人權組織、德國「向下挖掘」(Dig Where You Stand)的歷史運動,這些行動皆以記憶對抗遺忘,以行動對抗體制暴力,充分展現記憶行動者的強大能動性。這些公民行動的目標,不僅為了揭露真相,更致力於重塑價值、實踐民主,成為對抗威權壓迫的重要抵抗策略。

「挖掘在地歷史運動」,正是對此精神的延續。我們透過揭露歷史真相、普及轉型正義教育,深化公民對過往不義的理解,進而提升社會整體對民主價值的認識與參與。透過建構知識民主化的生產體系,我們致力於將歷史記憶轉化為珍貴的民主教育資源,並藉由在地與國際的合作,使這段歷史成為推動社會和解與強化民主韌性的基石。

「挖掘在地歷史運動」,不僅喚醒社會對威權時代的記憶,更為未來民主社會的鞏固,奠定了深厚的歷史基礎。我們堅信,民主的根,正是在這一點一滴的行動累積中,深植於台灣的土地與人民的心中。

「挖掘在地歷史運動」,正是這樣一場民主深化的起步行動——從土地、教育與社群出發,尋回那些曾經被壓抑的聲音,連結跨世代的記憶與責任,為台灣民主的未來注入持續而堅定的力量。唯有選擇誠實地面對歷史,我們才能真正承擔起民主的未來!

|參與成員|(依姓氏筆畫排序)

王梅香(中山大學社會系副教授)

石婉舜(清華大學台文所副教授)

冷 彬(富邦文教基金會總幹事)

杜可瑜(台北市立大直高中歷史科老師)

沈筱綺(東吳大學政治系助理教授)

周馥儀(政治大學台文所兼任助理教授)

林欣宜(臺灣師範大學歷史系副教授)

林真美(兒童文學工作者)

林傳凱(中山大學社會系助理教授)

侯宜秀(AI人工智慧學校秘書長)

胡淑雯(作家)

徐偉群(中原大學財經法律系副教授)

翁稷安(暨南國際大學歷史系副教授)

馬世芳(作家)

張茂桂(中研院社會所兼任研究員)

莊庭瑞(中研院資訊所副研究員)

莊瑞琳(春山出版社總編輯)

許仁碩(北海道大學傳媒研究院助理教授)

許佩賢(師範大學台史所教授)

劉麗媛(新北市立三民高中公民與社會科退休老師)

陳俊宏(東吳大學政治系教授)

陳柏瑞(台北市立大直高中國文科老師)

陳婉嫈(台北市立內湖高工國文科老師)

陳翠蓮(台灣大學歷史系教授)

黃丞儀(中研院法律所研究員)

黃長玲(台灣大學政治系教授)

楊 翠(東華大學華文文學系教授)

葉桑如(台北市立中崙高中公民與社會科老師)

謝仕淵(成功大學歷史系副教授)

鴻鴻(台北藝術大學兼任講師)

蘇碩斌(台灣大學台文所教授)

|團體|

424教育基金會

台中市新文化協會

台南新芽協會

台灣共生青年協會

台灣青年世代共好協會

台灣青年民主協會

台灣移民青年倡議陣線協會

好民文化行動協會

吳三連台灣史料基金會

李榮春文學推廣協會

松年長春基金會

洄萊.啟程

現代文化基金會

陳文成博士紀念基金會

鹿港茉莉人文環境教育中心

辜寬敏基金會

開放文化基金會

慈林教育基金會

新台灣和平基金會

鄭南榕基金會

親子共學教育促進會

賴和文教基金會

磺溪文化永續協會

謝聰敏教育基金會

鍾理和文教基金會

魏廷朝人權協會

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

〖2025 Action!519跨校人權轉譯聯展〗

𖦹臺北展區

▸ 日期|2025年05月19日~6月08日

▸ 地點|臺灣當代文化實驗場 多功能廳

週一 休館(除5/19)

週二~五及週日 10:00-18:00

週六 10:00-21:00

𖦹高雄展區

▸ 日期|2025年06月15日~06月30日

▸ 地點|哈瑪星系X高雄原愛國婦人會館

週一~五 11:00~18:00

週六及週日 10:00~18:00