◎何雨忻/國立臺灣大學經濟學系碩士生、李易修/國立臺灣大學政治學系博士候選人

性別配額與女性參政的關鍵時刻

今(2025)年初,臺灣女性參政迎來可能的關鍵變革。婦女新知基金會等團體聯合立委召開記者會,呼籲修正《地方制度法》,將現行「四分之一婦女保障名額」調整為「三分之一性別比例原則」,除了確保更多女性能夠進入政治場域,也讓過往僅保障女性的制度設計在未來也有可能保障到男性。幾週後,內政部長劉世芳也表態,內政部正研擬相關修法,希望讓保障名額成為促進性別平等的推手。以 2022 年臺灣地方議會選舉為例,160 個直轄市及縣市議員選區當中有 4 個選區因女性直接當選人數未達標而啟動婦女保障名額[1]。假設保障名額從現行的規定(每四位當選人至少需有一位女性)提升至三分之一性別比例原則(每三位當選人中至少需有一位男性與一位女性),且假設候選人及得票數不變,則女性比例未達門檻而適用婦女保障名額之選區將達到 22 個,而男性比例在所有選區皆達門檻故不會啟動保障名額。

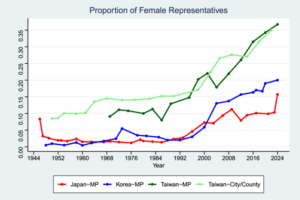

上圖為女性民意代表佔比的變遷與跨國比較。

紅色為日本眾議院、藍色為韓國國會、深綠色為臺灣立法院、淺綠色為臺灣直轄市及縣市議會。

然而性別配額[2]究竟發揮什麼作用?它真能改變政治權力結構,帶來更具包容性的政策?還是如反對者所言,只是一種裝飾?當保障名額增加,又如何影響政治菁英組成、政策設計,甚至民眾的態度與行為?

臺灣大學樊家忠教授、劉錦添教授、臺北大學陳妍蒨教授與本文兩位作者何雨忻、李易修發表於 Journal of Development Economics 的新文章,揭示了婦女保障名額的重要效果,這項早已寫入憲法,並且在臺灣地方選舉施行超過七十年的制度設計,不只推動更多女性走入政治場域,更改變了社會整體的性別態度。

性別配額的兩代影響

學界對於性別配額的影響已有豐富研究,Franceschet 等人(2012)將其歸納為兩個主要面向。第一代研究主要涉及描述性代表(Descriptive Representation),此類研究關注性別配額如何推動更多女性參選、當選,甚至晉升至更高職位。

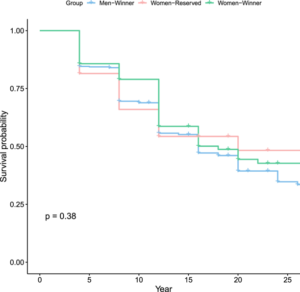

性別配額除了影響女性政治家的數量之外,也可能會影響當選人的「品質」。衡量當選人品質的其中一個面向是學經歷。黃長玲教授在過去的研究發現,在臺灣透過婦女保障名額當選的女性,相對於因保障名額而被替換的男性,其學經歷可謂有過之而無不及。另外一種衡量政治人物品質的方式是其任期結束後繼續擔任民選公職的機率:如果透過保障名額當選的女性表現不佳,選民很可能不會讓他繼續連任,日後繼續從事民選公職的可能性較低;反之,如果透過保障名額當選的女性和其他當選人品質相似,他們繼續任職民選公職的機率應該相當不相上下。我們追蹤 1998 年臺灣縣市議員選舉中的每一位當選人至 2023 年的政治生涯,透過存活分析(Survival Analysis)發現,不論當年是直接當選或透過保障名額當選的候選人,日後當選民選公職的機率幾乎沒有差異。由此可見,婦女保障名額在提升了女性政治家數量的同時,並沒有犧牲當選民意代表的品質。[3]

上圖為1998 年縣市議員選舉當選人在 25 年間仍擔任民選公職的機率。

藍線為男性當選人;紅線為透過婦女保障名額當選之女性候選人;綠線為女性直接當選人。三組候選人之間的存活機率沒有統計上顯著的差異。

第二代研究則強調實質性代表(Substantive Representation),並關注性別配額是否能推動更有利女性的政策議程與預算分配。如諾貝爾經濟學獎得主 Duflo 等人(2004)發現,女性政治家更傾向重新分配公共資源、頒佈有利婦女的政策;Clayton and Zetterberg (2018) 也指出,性別配額越多的國家,其有利女性之預算亦隨之增加。

近年臺灣立法委員層級的婦女保障名額確實促進了社福、教育、照護等政策領域的發展(Wang 2023)。我們則將研究範圍擴展至地方議會,透過臺北市議會的書面質詢紀錄進行文字探勘(Text Mining),發現女性議員相較於男性議員,更可能提出有利女性權益的政策倡議或質詢案。可見,增加女性代表確實更能幫助形成實質上有利女性的公共政策。

綜上,我們從臺灣的經驗再次驗證了過去兩代性別配額研究的核心結論。然而,學界關於性別配額的討論已趨於成熟,因此我們更進一步思考:婦女保障名額是否能推動更高層次的象徵性代表(Symbolic Representation)?換言之,當女性政治家進入公共決策場域,她們的存在是否足以突破傳統的選民心理與性別刻板印象?更甚者,是否能改變整個社會的性別態度?

性別態度如何衡量?有何改變?

人們的性別態度一般來說不容易測量。透過調查問卷得到的結果,因為社會期待、缺乏真實誘因等原因,不一定能反映出人心中的真實看法。經濟學家基於人的顯示性偏好,認為「做比說更重要」,透過觀察人在真實世界中做出的選擇,才能更準確地測量人的真實喜好和態度。

哪些真實世界中的決定會透露出人的性別態度呢?我們的研究檢視了兩組人生中的重大決策:生育與教育,輔以家務分工的決策權力分配,檢視女性參政是否讓人們在進行這些決策時有更為性別平等的態度。具體而言,透過臺灣的新生兒行政資料以及大學聯考志願序行政資料,我們比較每一位住在同一縣市當中,保障名額比例較多之選區的選民相對於保障名額比例較低選區的選民,是否表現出隱含不同性別態度的生育和教育決策。此外,透過主計總處的社會發展趨勢調查,我們可以觀察住在保障名額比例不同之選區的夫妻進行家務分工時,女方或男方誰有相對大的決策權。

首先,我們發現在獲分婦女保障名額比例較高的地區,父母親進行生育決策時比較不會重男輕女。第一組證據是婦女保障名額降低已經生有兩胎女兒的母親生育第三胎的意願,而對至少已經生一個兒子的母親幾乎沒有影響。我們在資料中能觀察到:平均而言,前兩胎都生女兒的母親相較於至少已生一個兒子的母親更急迫地想生育第三胎,這很可能肇因於傳宗接代的壓力。因此,當婦女保障名額只降低這些「二女母親」生育第三胎的意願,就很可能是因為婦女保障名額促進有權力的女性出現在公共領域,降低社會對於「唯有男孩才是寶」的看法,達成促進性別平等態度的效果。第二組證據是來自臺灣社會變遷調查的問卷回覆,我們發現住在婦女保障名額比例較高之選區的女性填答者比較不認同「為了傳宗接代,至少要生一個兒子」,對於男性填答者則沒有效果。這個發現符合過去文獻對於女性榜樣效果(role model effect)的解釋,即女性政治人物的增加主要影響女性選民的性別態度,而對男性選民較無效果。

再來,我們發現婦女保障名額也增加女高中生升讀大學的意願,且更加偏好法政相關的科系。在 2000 到 2003 年間畢業的女高中生如果在婦女保障名額比例較高的考區讀高中,則他們報名聯考/指考的機率增加(當年學測並非高中生的主要升學管道)。此外,這些女高中生在填志願卡時,有較高比例選填法律、政治系,且傾向把法政科系填在較高志願序的位置。

值得注意的是,升大學和選系反映的不只是女學生自己的偏好,同時也涉及父母和家庭的期待,我們無法區分是父母或學生自己受到女性政治人物的出現而影響選擇。另外,報名指考、選填志願的相關結果雖然具有統計上的顯著差異,但效果並不大,可能是因為這僅反映女性政治人物的短期影響。和重男輕女的生育偏好類似,我們沒有發現婦女保障名額對男高中生產生任何統計上顯著的效果。

最後,我們檢視夫妻之間的家務分工,發現婦女保障名額增加女性在家戶中的主觀決策權力。透過行政院主計總處的社會發展趨勢調查,我們發現婦女保障名額增加已婚女性主觀上認為自己在家庭支出、理財、分配家事等家務分工的決定上有更高的話語權。同樣的,婦女保障名額對已婚男性受訪者的影響有限。

整體而言,我們發現臺灣的婦女保障名額透過增加女性政治人物作為象徵性代表,對女性選民產生榜樣效果,進而突破政治領域,對於社會整體的性別態度造成更廣泛的影響。

量化資料之外:女性民代與女性選民的互動

為了更了解女性民意代表和女性選民如何互動,我們在研究過程中也訪談了三位當過地方民意代表的女性政治人物。

就選民的需求而言,受訪者普遍認為女性民意代表與女性選民之間的互動,往往帶有更強的同理心與親和力,使女性選民更願意傾訴自身困境,特別是在家庭、家暴、離婚等敏感議題上,女民代的存在提供了更高的安全感與信任感。這種特殊互動使女性議員在女性選民中擁有競選優勢,而男性民代則較難獲取同樣的信任。

女性民代自身也表現出特殊的性別態度。例如在行程安排上優先參與婦女相關活動,除了他們對女性選民的需求可能有較高敏感度外,也反映出自身所關心議題的優先度排序。在聘用助理的考量上,有民代認為「女生比男生做事更細心」,顯示女性民代對於同性別的助理可能有額外偏好。

然而,有受訪者提到女性民代需在競選時展現陽剛氣質,以避免被視為「不夠強勢」,而女性參與社交網絡的方式也受到更多社會規範的約束(例如不喝酒應酬),顯示出地方政治的性別限制仍然存在。

這些訪談資訊顯示女性政治人物和女性選民之間格外特殊的互動,很可能是婦女保障名額促進更多女性參政而改變性別態度的機制之一。

結論

我們從臺灣縣市議會的婦女保障名額出發,研究性別配額制度對整體社會的影響。除了增加女性候選人當選機率的描述性代表功能之外,女性民代在議會中相對更關注社福、教育、照護等攸關女性權益的政策領域。更重要的是,女性政治人物同時作為象徵性代表的廣泛出現對女性選民形成榜樣,進一步促進人們的性別平等態度,並具體地反映在生育、教育成就與科系選擇,以及家務分工的決定上。

對比日本、韓國等東亞國家,臺灣的性別平等狀態在性別工資落差、勞動參與率、性別平等指數(Global Gender Gap Index)等諸多指標上皆較為進步,我們認為婦女保障名額的制度保障對此具有不可忽略的貢獻。

Reference

Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409-1443.

Clayton, A., & Zetterberg, P. (2018). Quota shocks: Electoral gender quotas and government spending priorities worldwide. The Journal of Politics, 80(3), 916-932.

Franceschet, S., Krook, M. L., and Jennifer M. P. (2012). The Impact of Gender Quotas. New York, NY: Oxford University Press.

Huang, C. L. (2016). Reserved for whom? The electoral impact of gender quotas in Taiwan. Pacific Affairs, 89(2), 325-343.

Krook, M. L. (2010). Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide. Oxford University Press.

Wang, S. (2023). Do women always represent women? The effects of gender quotas on substantive representation. Political Behavior, 45(4), 1979-1999.

※註腳

[1] 分別是新竹縣第二選區、臺南市第一選區、苗栗縣第五選區、金門縣第一選區。

[2] 就學理上而言,Krook(2010)將性別配額(Gender Quota)分為三類,分別是政黨配額(Party Quota)、法律配額(Legislative Quota)與保留席次(Reserved Seat),臺灣地方選舉中的婦女保障名額屬於第三種。在此我們視上下文需要,交替使用「婦女保障名額」與「性別配額」兩詞。

[3] 為何保障名額反而能促進更有競爭力的女性參政?這是相當有趣的問題,可惜篇幅有限,我們按表不談。有興趣的讀者可以參考黃長玲老師以及鮑彤老師的論證:

Huang, C. L. (2019). Gender Quotas and Women’s Increasing Political Competitiveness. Taiwan Journal of Democracy, 15(1), 25-40.

Batto, N. F. (2018). Gender quotas and upward mobility in elections in Taiwan. Journal of Women, Politics & Policy, 39(4), 451-466.