◎李宜展/美國佛羅里達州立大學政治系博士生

※《東吳政治學報》延伸閱讀:

在民主轉型之後,國家能不能、也應不應該信任曾服務於威權政體的官僚,讓他們繼續在民主政府中服務?在目前轉型正義的主流文獻當中,論者多數認為我們不要把他們全面清洗掉,而是保留專業官僚,用制度來去約束他們,而不是排除他們。

而Holger Kern 與Georg Vanberg兩位教授在2024年發表於Journal of Politics上的Transitional Justice and the Rule of Law: Tainted Judges and Accountability for Nazi Crimes in West Germany一文當中,嘗試挑戰這樣的觀點,並且問:那麼那些曾經跟威權政權政權合作的人,在民主制度下,行為是否「足夠像」沒有污點的官員呢?

也就是說,這些前威權的協作者(collaborator)在民主化以後,實際上會不會仍然在法院判決當中偏袒舊政權?透過西德的資料分析,他們發現了,當一個案子當中「有越多與納粹政權有關係的法官」,那些以納粹之名被指控的犯人逃過定罪的機率就越高。

在今天的菜市場政治學文章當中,我們就要一起來看,為什麼民主化之後「留下來的官僚」未必是中立的專業者,反而可能成為延續威權偏誤的關鍵角色。

法官為什麼重要?

既有的轉型正義文獻普遍認為,在民主轉型之後,國家不應將過多資源投入於清算過去,而應優先確保政治與制度的穩定。這樣的主張隱含了一個重要假設:即使曾服務於威權政權,那些帶有政治污點的官員(tainted officials),仍然能夠將其既有的專業能力,轉而用於民主治理。

然而,這個假設在學界引發了兩種不同的看法。一方面,為了避免影響自身的職涯發展,曾與威權政權有關聯的官員,可能會在民主體制下刻意調整行為,使其看起來與其他官員無異。另一方面,也有學者指出,這些官員在威權時期所形成的政治社會化與價值取向,可能使其在民主制度下的行為,仍然與未曾與威權政權有關的官員存在系統性的差異。

為了系統性地理解污點官員在民主化之後的行為,這篇文章選擇了一個極具代表性的案例:納粹政權崩潰、西德建立之際,污點法官(tainted judges)的司法行為。

相較於其他類型的政府官員,法官的甄選與培訓成本更高、所需時間也更長,因此在民主轉型初期,西德司法體系中仍然保留了大量由納粹政權所培養與任用的法官。此外,法官在新興民主政體中如何處理威權時期的遺緒,本身就具有關鍵意義。司法不僅是追究過去責任的重要場域,也關係到民主法治能否真正建立。然而,當這些負責審理納粹罪行的法官,本身正是由過去的威權政權所訓練與社會化時,便產生了一個根本性的疑問:他們是否能在民主政府之下,對被指控犯下納粹罪行的被告,做出真正中立且不受過去影響的判決?

資料來源:西德法院法官名錄

這篇文章的亮點與說服力,除了理論上的貢獻之外,很大一部分來自於其使用的資料本身相當難得。作者蒐集了二戰後西德地方法院審理納粹罪行的完整案件資料,並結合在 1953、1954、1956、1958、1960、1962 與 1964 年於西德法院任職的法官之個人履歷資料(biographical information),使其得以掌握法官何時被任命、何時接受法律訓練,以及是否曾在納粹時期完成其專業教育。

更重要的是,這些資料並非來自單一法院或短時間的截面,而是涵蓋不同地區與多個年度的審判紀錄。這使得作者能夠在控制案件類型與時間因素之後,系統性地比較不同法院中納粹背景法官的平均比例,並檢驗其是否會影響對於納粹罪行的判決結果。

然而,受限於資料條件,作者無法直接觀察哪些污點法官實際參與了個別案件的審理,因此僅能折衷以某一年度各地方法院中污點法官所佔的平均比例,來衡量污點法官對於納粹罪行審理結果的影響。

納粹法官在民主化之後,真的會影響納粹罪的定罪嗎?

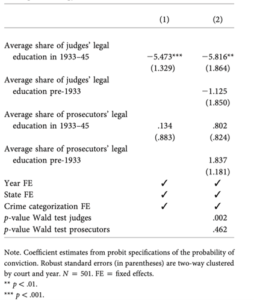

這篇文章透過兩種方式來測量法官跟納粹政權是否有關係:有多少法官在納粹體系下被任命、以及法院當中法官有多少比例是在納粹時期受過法律訓練。舉例來說,如表一所示:若法院當中法官「在納粹時期受法律教育的比例」越高,被告被定罪的機率就越低,而且這個效果比「是否由納粹任命」(見原文Table 1)更大、更穩定。

表一:法官在納粹時期接受法律教育的比例與定罪機率

資料來源:Kern, H. L., & Vanberg, G. (2024). Transitional justice and the rule of law: Tainted judges and accountability for Nazi crimes in West Germany. The Journal of Politics, 86(4), 1333-1347.

我們進一步來看,作者指出,所謂的「非污點法官」其實可以分成兩群:一群是在 1933 年以前(威瑪共和時期)完成法律教育的法官,另一群則是在 1945 年以後、西德建立之後才接受法律教育的法官。

作者在統計模型中,將「1945 年以後受法律教育」的法官作為基準組,並分別納入「納粹時期」與「1933 年以前」受法律教育的比例作為對照。Column 2 的結果顯示,只有在納粹時期接受法律教育的比例,會顯著拉低對於納粹罪行的定罪率,而其他兩群法官並未呈現顯著差異。這樣的結果意味著,問題不在於法官是否年長,或是否屬於舊世代,而是在於法官是否在威權體制下完成其專業社會化。

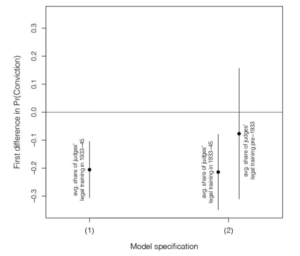

圖一:法官在納粹時期接受法律教育的比例與定罪機率(模型預測)

資料來源:Kern, H. L., & Vanberg, G. (2024). Transitional justice and the rule of law: Tainted judges and accountability for Nazi crimes in West Germany. The Journal of Politics, 86(4), 1333-1347.

若我們對照圖一來看,在作者所估計的統計模型中,並假設其他條件不變,當法院中「法官於納粹時期接受法律教育的比例」從第 25 個百分點提高至第 75 個百分點時,被告因納粹罪行而遭定罪的機率,將顯著下降約 21 個百分點。整體而言,無論是以「是否由納粹政權任命」,或是以「是否在納粹時期接受法律訓練」來衡量法官背景,所得結論皆高度一致:法院中前納粹法官越多,納粹黨人的罪行就越難被定罪。

不過,需要注意的是,作者在前述分析當中主要使用的是地方法院層級的資料。然而,在實際審判過程當中,個別案件仍然可能因為上訴或是上級法院的負荷而被推翻或是改判。這也引出一個重要問題:「上訴程序是否能夠糾正地方法院當中,由污點法官所造成的偏誤呢?」作者們在近一步檢視上訴結果以後發現,即使案件進入上訴程序,這樣的偏誤仍然沒有消除。換言之,上訴的機制並沒有辦法有效中和納粹時期法官背景對判決結果的影響。

研究限制

讀到這裡,大家可能會有兩個很自然的問題。第一,我們怎麼知道,究竟是納粹背景法官在判決時特別寬鬆,還是非納粹法官反而更傾向於嚴厲定罪呢?第二,就算確實是納粹背景法官影響了判決結果,我們又該如何判斷,這究竟是出於長期在納粹體制下社會化所形成的無意偏誤,還是對過去體制的認同而產生的有意偏坦?

這兩個問題其實都指向同一個限制:這篇研究使用的是法院層級的資料,而非個別法官參與判決的紀錄。近一步來說,在沒有其他歷史資料,例如私人書信或是訪談紀錄的情況下,我們很難判斷納粹背景法官的行為,究竟是出於「內化後認為這樣判決本來就是正確的」,抑或是有意識地對納粹被告予以寬容。

那麼,納粹法官到底有沒有「刻意輕判」的動機呢?這也是很耐人尋味的提問。畢竟,審判納粹罪行不僅是法律判斷,更是對過去體制的道德審判;一旦定罪,某種程度上即等於承認該體制本身的不正義,這難免牽涉到法官的自我認同與責任歸屬。

然而,從法治運作的角度來看,上述兩種機制之間的區別未必是關鍵。無論偏誤是出於有意的偏袒,還是長期社會化所形塑的無意偏誤,其制度性後果是相同的:對納粹罪行的定罪被系統性地削弱,受害者也不會因為偏誤是「無心的」而承受較少的不正義。

也正因為資料上的限制,作者他們主要關注的並不是法官為什麼會這樣判,而是這樣的人員組成,是否會在制度層次上改變判決的整體結果。具體來說,他們關心的是:當一個法院中納粹背景法官的比例較高時,納粹罪行的定罪結果,是否會系統性地有所不同。

換言之,這篇文章關心的重點並不在於法官的內心世界或個人的偏誤,而是在制度層次上,這樣的人員組成是否足以動搖民主司法所期待的中立性。

結論:未竟的轉型正義之路

我們往往認為,只要制度設計得當,個人的偏好便不再重要。然而,這篇文章提出了一個相反的觀點:當制度中的人員本身具有系統性的偏好時,制度所設下的防線可能仍然會失效。轉型正義的主流文獻通常主張,威權時期的官僚擁有治理經驗,若在民主轉型後立即將其全面替換,反而可能對國家運作造成傷害。然而,本文的實證結果顯示,即使在一個高度專業、形式上獨立的司法體系中,保留帶有威權污點的官員,仍可能對法治造成真實而持續的傷害。

反觀台灣,民主化之後,司法體系同樣保留了大量在白色恐怖時期完成訓練,並由蔣介石或蔣經國任命的法官。然而,相較於西德案例,台灣在進行類似研究時面臨更嚴重的資料限制。一方面,法官的公開履歷資料本就有限;另一方面,許多軍情局相關檔案中,關於參與者或決策者的姓名亦遭到塗黑,使得系統性地重建威權時期司法決策過程,具有相當高的困難度。

儘管如此,理解威權時期法官的行為與決策邏輯,仍然對於解碼黨國體制如何在司法系統中運作至關重要。既有研究指出,在威權統治下,蔣介石時常對軍法官所作出的判決表達不滿,甚至下令懲處,長期下來,使得法官逐漸學會「揣摩上意」,並將其內化為自身裁判時的重要考量因素(蘇慶軒、王奕婷、劉昊,2021)。[1]此外,出於職涯發展的考量,法官亦可能刻意調整有期徒刑的刑期輕重,以避免案件需要送交總統覆核,從而降低政治風險(Lu, Su, and Wang, 2025)。

雖然在促轉會的努力下,白色恐怖時期的冤案得以平復,但台灣至今並未在法律層面追究威權時期迫害者的責任,這也使得台灣的轉型正義工程,相較於德國或中東歐國家,顯得步履緩慢。然而,透過促轉會與各方的努力,我們至少開始能夠回答一個長期被遮蔽的問題:究竟是誰,在什麼位置上,參與了這些審判。[2]

唯有當這些名字與行為不再只是匿名的歷史背景,以及,當人們確實知道過去的許多公權力行為是錯誤的、應該是要被究責的,民主社會才有可能真正面對過去,而不是僅僅選擇遺忘。

Reference:

- Kern, H. L., & Vanberg, G. (2024). Transitional justice and the rule of law: Tainted judges and accountability for Nazi crimes in West Germany. The Journal of Politics, 86(4), 1333-1347.

- 蘇慶軒、王奕婷、劉昊(2021)。〈司法鎮壓:「揣摩上意」在台灣威權時期軍事審判中的影響〉,《東吳政治學報》,39(2):55–93。

- Liu, H., Su, C. H., & Wang, Y. T. (2025). The Law or the Career? Autocratic Judiciaries, Strategic Sentencing, and Political Repression. Comparative Political Studies, 58(10), 2296-2328.

※註腳

[1] 關於「揣摩上意」更多的討論,也請見菜市場政治學文章:「「你是軍人,還是法律人?」── 台灣威權統治時期軍法官的角色與影響」。

[2] 根據2021年促轉會舉行「解碼壓迫體制,台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」,10位軍法官在威權時期判處大量死刑,分別是:殷敬文、彭國壎、范明、周咸慶、王名馴、邢炎初、鄭有齡、甘勵行、陳慶粹、解寄寒。詳見:https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202102210105.aspx.