◎葉浩/政治大學政治系副教授

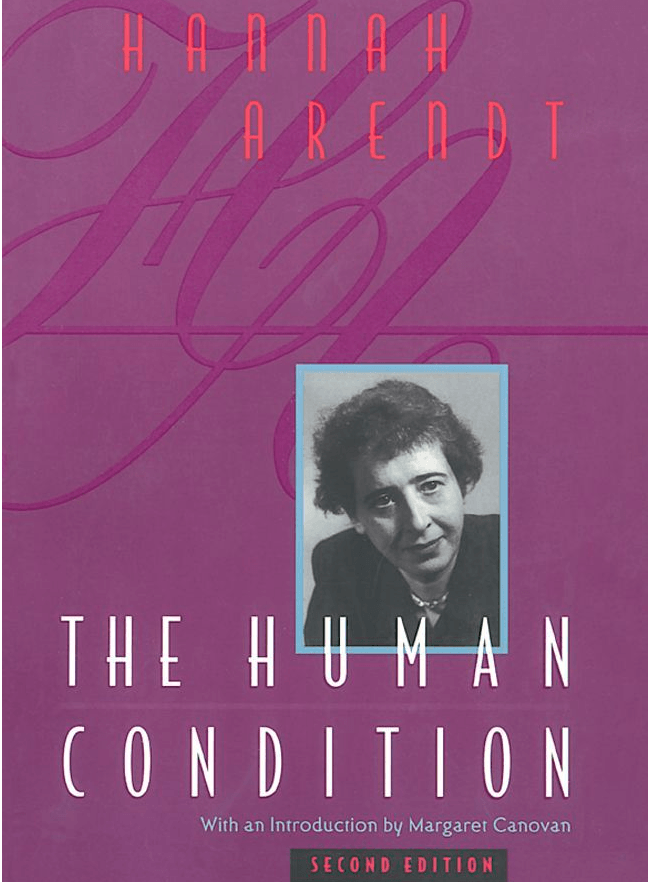

2015年12月4日是二十世紀最具原創性與現實關懷的哲學家漢娜・鄂蘭 (Hannah Arendt, 1906-75) 辭世四十週年的紀念日。她一生的思想大抵可在1958年出版的《人的條件》(The Human Condition) 書中看出完整的輪廓。

來源:截自書本封面。

「政治行動」是人類活動的最高境界

此書稱得上她最有系統的一本,結構清楚,包括:(一)一組關於勞動 (labour)、工作 (work)、行動 (action) 三種人類主要活動的概念分析,實際上也是一套生命哲學,鑲嵌於一個完整的生命哲學;(二)以這套生命哲學所高舉之「行動的生活」為核心,同時批判西方兩千年的政治傳統與政治哲學傳統;(三)從此一生命哲學衍生出來,一方面強調行動的集體性,一方面正視所有行動存在不可預期的風險與失敗可能性之政治哲學。

據鄂蘭所理解,人與物之別在於人可以工作,能按照計畫來製作東西,不像動物只能依靠本性,既不能計劃未來,也無法生產可以在自己生命結束時還繼續存在的東西。更重要的是,人可以行動,也就是一群人共同進行、完成一件事情。這樣的事情可以不朽,因為人們會繼續記得這一件事,會去理解其意義,只要社群繼續存在他們就是不朽,事件也是不朽!

進一步解釋,「勞動」是人跟動物最接近的活動,關乎生存,其結果也與動物性生命同起同滅。「工作」則是人發揮與動物有別的人類特性才能從事得更高一階活動,關乎生活因為其結果可以相對持久,同時也創造了人與人能夠互動、界定自我身份的世界——亦即一個屬於我們所創造,也為我們和後代而存在的世界。 至於她所謂的「行動」,則本質上必然是政治性的活動,也是唯一有意義的不朽形式——不朽,不是企圖逃離現世生活,進入永生,而是開創一個足以影響後世的事件,其意義只要後代存在便能不斷傳頌下去,就是個人生命得以不朽的方式。

鄂蘭對西方哲學與政治傳統的批判

上述想法對於西方的政治哲學傳統與政治傳統有兩個主要意涵。為了掌握其意涵,我們必須理解,勞動、工作、行動三者其實分別各自對應一種時間觀:肉體死亡即消失的個體「生命」時間,工作所製作出來的物品在世界上所能持「存續的時間」(往往比製作者還久),以及行動的「不朽」1。

事實上,另一個至關重要的「新生/起始」(natality) 概念也貫穿上述三種時間觀。對鄂蘭而言,所有人都是以一個「新的生命」進入世界,也就是世界的生物因果關係,即使會死亡,出生之後便盡可能維持自身的生存——生,才是重點,才是人的本質,而非死亡,因為死亡不過是生的終點。作為一個製造者,人們亦可創造出新的東西。作為政治性的人類行動也是如此。一個真正的行動就是打破既有的因果關係,開啟一個新的因果鏈結——例如制憲或革命建國。

讀者可見,首先,相較於基督宗教將不朽建立在「(死後的)永生」的概念之上,無論理解為「時間上的永遠存在」或「超越時間與空間的存在」,鄂蘭不僅強調「新生/起始」的人類潛力,也讓「不朽」概念轉化為一個在「人世間」可企及的理想。 再者,鄂蘭的政治哲學一方面反對那種強調「普世」人類皆具有「自利理性」的社會契約論傳統,一方面反對那些以提出理想國藍圖為目的之西方政治哲學傳統。

事實上,鄂蘭反對西方政治哲學傳統還有另一個理由:因為自柏拉圖以降,包括奧古斯丁結合柏拉圖哲學與基督教思想而成為基督教神學,過於強調「沈思的生活」(vita contemplativa) 而貶抑「行動的生活」(vita activa)。對鄂蘭而言,哲學興起前的古希臘文明,是最看重政治行動的時代。政治,就是所有平等且自由的人共同參與,集體決定關乎眾人命運的各種決定。然而,柏拉圖哲學以及基督教神學,卻徹底閹割了人類替自己開創新局的行動能力!

進入現代之後,更是變本加厲。以「社會契約」傳統為基礎的代議民主2,不僅讓政治轉化為少數人才具有特權參與的活動,更讓政治運作淪為「立法」工作,而且是主要關乎經濟與民生的立法工作。這無疑是一種政治權力的剝奪,同時也讓原先關乎「公領域」的政治,淪為只看「私領域」的墮落。是故,政治淪為動物生存層次的關心,性質上如同製作的機械式單調工作,再也不是關乎集體命運、可以成就偉大事蹟的行動。

原初,鄂蘭替《人的條件》取的書名是「Amor Mundi」(愛這世界),不僅暗示對於柏拉圖與基督教神學的反叛,也高舉古希臘政治的行動傳統!不過,鄂蘭所界定的行動,蘊藏風險、不確定性以及各種意外的可能3。同時,鄂蘭所界定的政治行動蘊藏開放性,可以如同美國革命那樣起薪開創一個新的因果鏈結,也可能如同法國大革命以失敗告終——成功與失敗的可能性,主觀上懸乎參與者的一念之間,客觀上則有賴集體意志和既有因果鏈結的對抗,包括認知能力、情勢的判斷,以及集體或個人意志的強弱。

Hannah Arendt (Oct. 14 1906 – Dec. 4 1975)。來源:C.C. by Ryohei Noda

政治希望之所在

在鄂蘭眼裏,伴隨這種開放性而來的是政治希望的所在。首先,「偉大」是可能的。就個人而言,參與政治也就是進入公領域,不僅必須揭露自己的一切,失去一切私領域的法律保護,在公眾面前扮演起一種特定的角色與身份,然而也因此可以成就領導國家乃至於創建新國家的不朽。就集體而言,作為共同的意志展現可能遭受各種人為與自然條件的阻饒,但也因此造就了一個(新)國族的偉大,寫入人類歷史之中,可歌可泣的一頁。

再者,「原諒」(forgive)是可能的。正視政治行動同時存在失敗與成功的開放性,意味著失敗的行動有原諒的基礎。原諒,事實上也是一種開創,亦即結束之前事件的因果鏈結,同時避免冤冤相報的暴力循環,重新開始——正好符合「行動」的界定本身。至於實際的做法,則不外採取一方「承諾」,一方「信任」的形式。是故,原諒讓我們從過往歷史之中解脫,承諾則讓我們對於未來有一個共同期待;一個社群若想將命運掌握在自己手中,兩者缺一不可。

相較於主流政治理論所強調的「自利」、「理性」等所謂的普世價值,鄂蘭所開創基於「原諒」與「承諾」的理論,不僅無需避開,更可能在理論上解決了「社會契約理論」所長期避開的根本問題,也就是:社會契約論本身預設了「一群人」彼此簽約,但從來不說何以他們會成為「一群人」,彼此究竟有何關係想一起建立一個社會。

面對二十世紀兩次世界大戰以及殖民與解殖所帶來的各種歷史問題,鄂蘭雖然生前尚未建構起一套完整的系統性政治理論,但,蘊藏於《人的條件》之中的核心政治概念,至今無論在政治和解、轉型正義、憲政主義,乃至於革命與建國理想,相信對於國內政治、兩岸關係與東亞國際政治也都具有高度的現實意涵,值得政治理論學界進一步探索與重建。

位於德國柏林的鄂蘭大街。來源:C.C. by Renata Avila

- 當然,此處的「不朽」並非真的指涉時間的「永恆」,而是一種存在於一群人的集體記憶之中的意義——只要記得的人群存在,一個人的言行才會是不朽,唯有這一群人能永遠存在,意義的不朽才會轉化為時間上的永恆。 ↩

- 社會契約論者主張,一個國家的形成,是一群人彼此簽訂契約所致,並藉此推選出一位主權者,來保護自己尚未進入國家之前就已經有的東西,例如,生命與自由。是故,國家的組成是出於一群個人出自於理性、自利的結果,而國家的存在就是為了提供更多或更好的保障。 ↩

- 一來作為本質上政治性的行動,涉及彼此存在差異且各自獨立、獨特的個人,所以在實踐上不可能按照計畫進行(那是製作)。據此,羅爾斯的自由主義或哈伯瑪斯的審議民主理論,預設了一個單一答案的可能性,凡理性的人最終在資訊完備的情況底下,都會達成一個內容上一致的共識,不但不可能,也徹底誤解了政治的本質。 ↩

阿伦特的行动论,和马克思的“武器的批判”不是异曲同工吗?

Pingback:《教宗選戰》好在結局(終訂本) - Pen B