◎吳崇涵 /北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授

民主和平論(Democratic Peace Theory)自九零年代成為國際關係研究中的一個重要命題。什麼是民主和平論呢?Russett和Oneal(2001)的專書《三角和平論》中提到三個主要和平框架,他們認為民主、經濟互賴與國際組織可以明顯降低國際衝突發生的可能性,並進而創造國家間的和平。1 這樣的思維也成為美國外交政策當中的一環。然而,這個理論也不斷地被挑戰,美國新任總統川普(Donald Trump)上台,更是帶來新一波的討論熱潮。

圖片來源:C.C. by Gage Skidmore

民主和平論真的有效嗎?與利益和平論的論辯

民主和平論當中有三個主要和平框架。首先,Russett 和Oneal提出的第一個框架認為民主國家彼此瞭解對方的政府體制,同時也愛好以非武力的方式解決爭端,所以民主國家之間不容易發生衝突。就算發生衝突,亦不會演變成大規模的戰爭。三角和平論書中所提的第二個框架是藉由經貿互賴加強國與國之間的溝通與聯繫。因為經過彼此經貿往來,兩國亦會考量相互利益的得失,是故衝突發生機率可能性降低。三角和平論的第三個框架是國際組織所提供的交流平台。藉由資訊的對等與透明,此平台也可以降低兩國之間因為資訊錯誤或誤判而造成不可彌補的過錯。以上三個論證支撐三角和平論的基本構成要素。為證明此論點的正確性,國際衝突學者列舉了大量的歷史事證,並提出了兩個相當關鍵的論述:第一,民主國家之間不打大規模的戰爭,但小衝突在所難免。因為國家間仍會產生許多利益上的衝突。第二,民主國家間不發生大規模戰爭,但這不代表民主國家和非民主國家不打仗;相反地,民主國家與非民主國家的衝突頻繁且激烈。2

經過多次的論辯,國際衝突學者認為光是以民主這個政治體制對和平的解釋是有所不足的。更有論者認為民主和平論不成立,提倡利益和平論:因為兩國間的相似利益,可以減低衝突的機率、創造和平的關係。3民主國家間不發生戰爭,並不只是民主政體的關係,而是本身利益並沒有相互衝突。這一派學者認為,若要改進民主和平論,則吾人必須將利益這個因素加入考慮。主要是因為國家對於文化、社會、種族、和政治因素的看法,讓彼此可以在許多利益上妥協,而這些相似性更容易讓兩個民主國家維持一定的和平穩定關係。4利益和平論主要在探討國家間為謀求雙方利益的一致性,放棄傳統大規模武力相向的情況。此外,衝突雙方會儘量保持清晰的戰略思維與政策制定靈活性,避免戰爭一觸即發。

意識型態放兩旁,利字擺中間

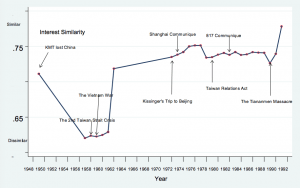

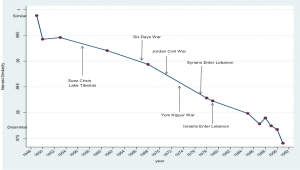

學者認為民主和平論有需要更進一步的修正,主要是從諸多歷史事件中看出端倪。圖一詳述中美兩國間的「安全利益相似度」與軍事衝突。5自1960年以降,中美兩國雙邊關係隨著彼此在國防與安全的相似利益升高而有所改善。比方說季辛吉於1971年訪問中國,隔年由尼克森總統簽訂了上海公報。隨後卡特總統在1979年恢復與中國的邦交,此時兩國的利益相似度是中華人民共和國在1949年建國後的最高點。然而,中美利益關係並不是永遠保持高度的相似。比方說在韓戰與越戰時,兩國間相似利益越來越少。1989年的天安門事件,也是兩國短暫的對人權與國家安全利益意見相左。大體上我們可以發現,當安全利益相似度越低,兩國發生衝突的機會是相對較高的。圖二是利用兩個非大國的利益相似度來做一個對比。以色列與敘利亞自1949到1992的利益關係也告訴了我們,隨著兩國之間的安全利益南轅北轍,兩國間的衝突頻率似乎有上升的趨勢。6

圖1:China-U.S. Interest Similarity and Militarized Conflicts 1949-1992

圖表出處: Charles C.H. Wu, Seeking Common Ground While Keeping Differences: Baltimore, MD: University of Maryland School of Law, Maryland Series in Contemporary Asian Studies, 2014, pp.19.

圖2:Israel-Syria Interest Similarity and Militarized Conflicts 1949-1992

圖表出處: Charles C.H. Wu, Seeking Common Ground While Keeping Differences: Baltimore, MD: University of Maryland School of Law, Maryland Series in Contemporary Asian Studies, 2014, pp.2)

若要討論利益與衝突的因果關係,則必須經由進一步的統計檢證來測試。然而,利益與衝突的主要因果關係在於;第一,若兩國對於某個議題意見相似,在利益上能達成共識,則兩國將尋求解決之道,發生誤會或誤判局勢的機會將大為降低。即使有所誤會,兩國也因為有共同的利益所在,而降低衝突的升溫(escalation)可能性。這就是利益相似降低衝突的第一個原因。以美國與加拿大在1947至1992發生五次漁業軍事衝突為例,論者認為這些衝突主要是針對漁業利益,而後來美加兩國依據衝突上的利益進行談判,也化解了紛爭。7第二,當兩國對某議題意見相左時,一致的利益可以防止衝突一觸即發,並能適時的採煞車。日韓兩國自二戰之後在教科書與慰安婦的議題上有很大的爭議,但因為兩國同時為美國的盟友,彼此擁有共同的安全利益。這也是為何日韓兩國能維持穩定關係的原因。

川普時代的外交利益和平論

當運用民主和平論討論中美關係時,因為不夠具有彈性,而在解釋力上相形失色,此時利益和平論就顯得更為重要。川普當選美國第四十五任總統後,他對國家利益的追求比歷任美國總統都要更加直接。這也間接的驗證將來美國與中國在各項利益上必將有更多謀和。相同的國家利益能讓中美雙方創造一種概念,這種概念可以讓擁有相同利益的兩國視對方為「同夥」(ingroup) 。「同夥」的概念可以降低衝突發生的可能性, 8 因為擁有相同利益的同夥更容易視對方為朋友,而不同利益的將被視為「他夥」(outgroup) 。這種同夥與他夥的社會理論被廣泛的運用在外交政策的分析上。擁有相同利益的同夥,在許多國際關係議題上較容易合作,彼此互相信任;相反地,具有不同利益的他夥較不易相信對方,這種對於彼此的不信任是引發國際衝突的導火線。

圖片來源:網路圖案重組

以川普從商的本質來看,未來執政後在外交決策上面,不一定會堅守傳統民主陣營的意識型態,而有很大的機會改採利益至上的外交方針。若以Allison的外交決策模型來說,不難理解川普作為一個理性選擇者(Rational Actor Model),在制定外交政策時,會以國家的商業與安全利益為優先考量;同時,在繁雜的政府審查與外交決策過程中,他可能會以更明快與準確的公司經營模式,來擺脫官僚式的標準作業程序。9 北京當局若能明確掌握川普的特性,並對美國外交決策深入剖析,其實還是能夠擺脫諸多的不確定因素,利用中美彼此的共通利益,來達成區域與全球上的和平。10

- Bruce Russett and John R. O’Neal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations (New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc., 2001). ↩

- 包宗和、倪世雄,2010,《當代國際關係理論》,台北:五南。 ↩

- 許多學者以資本主義和平論來進一步闡述兩個資本主義國家較容易維持和平。請見 Patrick J. MacDonald, The Invisible Hand of Peace: Capitalism, the War Machine, and International Relations Theory. Boston: Cambridge University Press, 2009. Michael Mousseau, “Coming to Terms with The Capitalist Peace. International Interactions 36(2):185–192. 2010. ↩

- Bueno de Mesquita, Bruce B. 1983. The War Trap. New Heaven: Yale University Press. Erik Gartzke, “Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace,” American Journal of Political Science 42 (1998), pp.1–27; and Erik Gartzke, “Preferences and the Democratic Peace,” International Studies Quarterly 44 (2000), pp.191–212. Joanne Gowa, Ballots and Bullets, (Princeton: Princeton University Press, 1999). Christopher Layne, “Kant or Can’t: The Myth of the Democratic Peace,” International Security, 19 (1994), pp.5–49. ↩

- Charles Chong-Han Wu, Seeking Common Ground While Keeping Differences: Using the Case of Cross-Strait Relations as a Case. Baltimore, MD: University of Maryland School of Law, Maryland Series in Contemporary Asian Studies, 2014. ↩

- 本文所採用的相似安全利益是用Signorino和Ritter提出的S演算法(S algorithm) 計算國家聯盟相似度產生。數值越高,代表兩國對安全利益的需求與相似越接近。請參見 Signorino, Curtis S. and Jeremy M. Ritter, “Tau-b or Not Tau-b: Measuring the Similarity of Foreign Policy Positions.” International Studies Quarterly 43(1): 1999, pp.115– 144. ↩

- Kevin J. Sweeny, “The Severity of Interstate Disputes: Are Dyadic Capability Preponderances Really More Pacific?” Journal of Conflict Resolution, Vol. 47 no.6 (December 2003), p.728-750. ↩

- 這個理論被稱做Social identity theory。Margaret G. Hermann and Charles W. Kegley Jr, “Rethinking Democracy and International Peace: Perspectives from Political Psychology,” International Studies Quarterly, Vol. 39 no.4 (1995), p.511-533. ↩

- Graham Allison所提出的外交決策三大模型,第一個模型是理性行為者模式(Rational actor model),這個模式認為理性決策基本上進行的方式是:界定情勢、選取目標、尋求所有可行的方案、對各個方案選項做出評估與排序,然後做出選擇。另兩個模型是:組織決策模型(Organizational process model)和政府官僚程序模型 (Governmental process model)。也就是說,通常外交決策要經過政府,尤其是外交單位的「標準作業程序」,由分工明確的不同單位來蒐集情報、做出政策建議,而且每個不同的組織與部門會依照自己組織的觀點,甚至是自己組織的利益來做建議,互相競爭政策結果。參考:〈川普再度震驚全球:關於「一個中國」,我們需要知道的是…〉。 ↩

- 本文中所謂的利益主要注重在國家層次上的利益,並非個人或政府單位的利益。另外,利益的相似主要探討國家間安全或經濟上面的利益。對於領土的爭端上,若兩個國家對於領土的所有權有所衝突,我們將之稱為不可分割的利益(incompatible interest),國家一定會就領土上的利益進行更激烈的行為。最後,這裡探討的利益並不著重於現實主義與自由主義在對於利益上的探討與辯論。現實主義偏重對相對利得的探討,而自由主義對於絕對利得比較看重。本章所探討的利益是以國家安全角度出發,將利益看做是一個整體的概念。 ↩

看完本文,非但並未增加對中美關係的理解,反而徒增許多理論名詞和困惑。

1.本文介紹了兩套理論:民主和平論、利益和平論,告訴我們該用後者,而非前者,來看待中美關係會比較好。

然而,卻未說明為何後者比較好。文中提到站在利益和平論的立場來說,「相同利益的兩國是對方為『同夥』…可以降低衝突發生」;但民主和平論一樣也可以解釋這點,引用本文所言「經過彼此經貿往來,兩國亦會考量相互利益的得失,是故衝突發生機率可能性降低」,這和利益和平論的差別和在?若無重要差別,那何以說利益和平論較之民主和平論更能解釋中美關係?

2.文中提到「若要討論利益與衝突的因果關係,則必須經由進一步的統計檢證來測試。然而,利益與衝突的主要因果關係在於……」。這段話讀完前半部會以為利益和衝突的因果關係根本「還未確立」,但後半部作者卻說「知道」因果關係。

3. 最後作者提到:「若以Allison的外交決策模型來說,不難理解川普作為一個理性選擇者(Rational Actor Model)…」,為什麼我們需要這套外交決策模型才能知道川普制定政策會以國家利益為優先考量?或者說,這套模型究竟在本文中解釋了什麼?

道德和外交政策混為一談 是錯誤也是學習

當我告訴一個朋友,我剛寫了一本關於道德和外交政策的書時,她諷刺道:「那一定是一本很短的書(It must be a very short book)。」這種懷疑很常見。網路搜索結果顯示,關於美國總統道德觀點如何影響外交政策的書籍少得驚人。

正如著名政治理論家沃爾澤(Michael Walzer)曾經描述1945年後美國國際關係研究生培訓時所說的一樣,「道德論點違背了一般情況下發生的學門規則(Moral argument was against the rules of the discipline as it was commonly practiced)。」

懷疑的理由似乎顯而易見。儘管歷史學家們已經寫過關于美國例外主義(exceptionalism)和道德主義(moralism)的文章,但像冷戰(Cold War)時期美國「圍堵(containment)」理論之父肯楠(George F. Kennan)等現實主義(realism)外交官,早就警告過美國「道德主義—法律主義(moralist-legalist)」傳統的弊端。

國際關係是一個無政府(anarchic)的領域;沒有世界政府存在以提供秩序,國家必須為自己提供防禦,當生存受到威脅時,目的被用來合理化手段。在缺乏有意義的選擇時,道德就無法存在。

正如哲學家所說,「應該意味著可以(ought implies can)。」沒有人能責怪你不去做不可能的事。

根據這個邏輯,將道德和外交政策合併是一個分類上的錯誤,像是問一把刀切東西時的聲音好不好,而非實際上切割的成效,又或者一把便宜的掃把是否比貴的更擅長跳舞。因此,在衡量總統的外交政策時,我們應該單純地問它是否有效,而不是是否符合道德。

雖然這種觀點有一定的優點,但它迴避棘手的問題的同時也過度簡化。

缺乏世界政府並不意味著完全缺乏國際秩序,一些外交政策問題關係到一個民族國家的生存,但大多數並非如此。例如,自第二次世界大戰以來,美國捲入了數場戰爭,但沒有一個對生存是必要的。許多有關人權、氣候變化或網路自由的重要外交政策選擇根本不涉及戰爭。

事實上,大多數外交政策問題都涉及必須選擇的價值觀之間的權衡,而不是應用存在理由的僵化公式。

一位憤世嫉俗的法國官員曾經對我說,「我把善定義為什麼有利於法國的利益。道德無關緊要。(I define good as what is good for the interests of France. Morals are irrelevant)。」他似乎沒有意識到,他的陳述本身就是一種道德判斷。

說所有國家都以國家利益為行為準則落入了套套邏輯,或者至少微不足道的,重要的問題是,領導人如何選擇在不同情況下界定和追求國家利益。

近一步來說,不管我們喜歡與否,美國人總是對總統和外交政策做出道德判斷。

甚至在川普(Donald Trump)向烏克蘭總統提出請求的那通著名電話之前,川普政府的行為就曾將道德與外交政策問題從理論問題提升到頭版新聞。例如,2018年沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)異議記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在土耳其伊斯坦堡(Istanbul)的領事館遇害後,川普因無視野蠻罪行的明確證據,與沙烏地王儲保持良好關係而受到批評。

自由派的《紐約時報(New York Times)》將川普關於卡舒吉的聲明稱為「無情的交易,對事實不聞不問(remorselessly transactional, heedless of the facts),而保守的《華爾街日報(Wall Street Journal)》社論說,「即使算上尼克森或詹森這樣無情的實用主義者,我們也不認為有總統寫這樣一份公開而無視美國守法精神與原則的聲明(we are aware of no President, not even such ruthless pragmatists as Richard Nixon or Lyndon Johnson, who would have written a public statement like this without so much as a grace note about America’s abiding values and principles.)。」

石油、軍售和區域穩定是國家利益,但對其他人來說有吸引力的價值觀和原則也是如此。如何結合它們?

不幸的是,許多關於道德和當代美國外交政策的判斷相當隨意或考慮不周,而目前太多的辯論都集中在川普的個性上。

為了糾正這種情況,我的新書《道德重要嗎?(Do Morals Matter?)》試圖通過表明川普的某些行動並非自二戰以來歷任美國總統未曾採取的來說明。正如一位敏銳的記者曾經對我說的,「川普並非獨特的,而是極端(Trump is not unique; he is extreme)。」

更重要的是,美國人很少清楚了解衡量外交政策的標準。

我們讚揚雷根(Ronald Reagan)這樣的總統在發言中表明其道德立場,仿佛清楚表達的好企圖就足以做出道德判斷。但威爾遜(Woodrow Wilson)和布希(George W. Bush)的經驗說明了,沒有足夠手段實現的善意企圖可能導致道德上的負面結果,如一戰後的《凡爾賽條約(Treaty of Versailles)》或布希入侵伊拉克(Iraq)。或者,我們僅僅根據結果來判斷總統。

部分觀察家稱讚尼克森結束了越南戰爭(Vietnam War),但他犧牲了2萬1000名美國人的生命,創造了一個挽回面子的「體面間隔(decent interval)」,結果卻是失敗道路上的短暫停頓。

良好的道德理論應該具備三個面向:權衡和平衡的意圖、後果和手段。

外交政策應據此被衡量,此外,有道德的外交政策必須考慮各種後果,例如維持鼓勵道德利益的體制秩序,以及格外具有新聞性的行動,像是支援他國異議份子或受迫害群體等。

重要的也包括「不作為」的道德後果,例如杜魯門(Harry S. Truman)總統願意接受韓戰(Korean War)期間的僵局和國內政治懲罰,而不遵循麥克阿瑟(Douglas MacArthur)將軍對使用核子武器的建議。

正如福爾摩斯(Sherlock Holmes)著名的指出的那樣,從不吠的狗身上可以學到很多東西。

主張道德在接下來一年內的外交政策辯論中不會起任何作用是毫無意義的。人們應該承認總是用道德推理來評斷外交政策,但應該學會如何做得更好。https://upmedia.mg/forum_info.php?SerialNo=79744