◎葉浩/政治大學政治系副教授

即使是在最黑暗的時代,人們還是有期望光明的權利,而光明與其說是來自於理論與觀念,不如說是來自於凡夫俗子所發出的熒熒微光。

當眾星火看見彼此,每一朵火焰便更為明亮,因為它們看見對方,並期待相互輝映。

——鄂蘭,《黑暗時代群像》

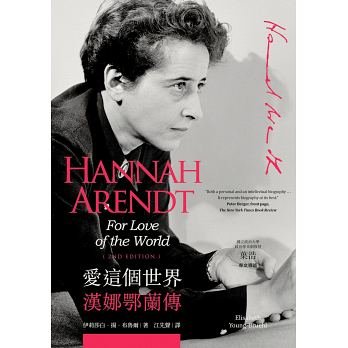

書本資訊

愛這個世界:漢娜鄂蘭傳

Hannah Arendt: For Love of the World

作者: 伊莉莎白.揚.布魯爾

譯者: 江先聲

出版社:商周出版

出版日期:2018/07/07

一、前言:一位意外的傳記作家

這是一本描繪猶太裔美籍政治思想家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt, 1906-1975)個人生平與思想的傳記,但背後卻藏著一個關於三代人的故事,以及一個與傳記做為一種文類密不可分的「哲學」理念:一個說來容易,但實踐起來卻花了本書作者伊莉莎白.揚.布魯爾(Elisabeth Young-Bruehl, 1946-2011,以下簡稱揚布魯爾)三十多年的理念,且期間經歷過多次的自我迷失、放逐,才達成和解,讓鄂蘭真正住進了自己的生命當中,成為獨自思考與判斷時的一位良伴。

揚布魯爾是鄂蘭任教於紐約的社會研究新學院(New School for Social Research,以下簡稱「新學院」)研究所的門生。一九一九年創立的新學院是一所反對學術界的傳統分工與保守文化,致力於「新學」之傳播,並以參與社會改造為職志的學術機構。三○年代初期,當納粹政權開始在歐洲大陸從事系統性的迫害猶太人行動之後,新學院設置了一個名為「流亡大學」(University in Exile)的研究部門,收容大量從歐洲流亡美國的知識分子,包括政治哲人施特勞斯(Leo Strauss)、人類學家李維史陀(Claude Lévi-Strauss)以及哲學家約納斯(Hans Jonas)等知名學者。二戰結束後,雖然這些流亡學者紛紛轉赴其他學校任教或回國,但該校仍然維持相當濃厚的「歐陸哲學」色彩,而且深受法蘭克福學派(Frankfurt School)的左翼批判思想之影響。

思想前衛且企圖介入公共事務的學校,總能吸引自詡為社會改革力量的學者和學生。在那個風起雲湧的「反文化」(Counterculture)六○年代,更是如此。不計其數的女權主義者、反越戰人士、反資本主義及其物質文化的進步青年,民權運動或其精神領袖金恩博士(Martin Luther King, Jr.)的支持者,齊聚於新學院的教室和校園。事實上,鄂蘭在轉任這所學校之前已是常客,不少學生就算沒聽過她的演講,也聽過她的事蹟。

揚布魯爾也是當中的學生之一。她其實早鄂蘭約莫兩年來到新學院,而且是以一個輟學生的身分入學就讀。此前,她曾經就讀過沙拉.勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)。那是一所標榜效仿牛津/劍橋大學書院制度(師生同住一間宿舍,教學方式包括一對一的導師課)的私立文理學院。無法忍受這種貴族學校傳統的揚布魯爾毅然選擇退學,過了一段反主流文化的嬉皮生活。然而,她最後仍選擇回到校園完成學業,在六八學運爆發之前來到了社會研究新學院。一九六七年,鄂蘭正式轉任新學院的研究所,揚布魯爾也同時進入了博士班,並如願成了前者的導生。接著,她以鄂蘭在海德堡大學的指導教授卡爾.雅斯培(Karl Jaspers, 1883-1969)為主題,在鄂蘭的指導之下撰寫博士論文,最後於一九七四年取得學位。

隔年十二月四日,鄂蘭溘逝,留下許多未完成的草稿。親友於是請託揚布魯爾替這一位充滿傳奇與爭議的老師立傳,並闡釋其思想發展軌跡。受託當時,她年僅二十九歲,且才剛進入鄂蘭本人兩度客座的衛斯理安大學(Wesleyan University)的哲學系任教。七年後,一本厚重的《漢娜鄂蘭傳》(Hannah Arendt: For Love of the World)問世。迄今,這不僅是鄂蘭的研究者所不可或缺的文獻,也是傳記文學的一本經典之作,更替作者奠定了「傳記作家」的身分。

成為一位傳記作家或許是個歷史偶然,但是,揚布魯爾對傳記書寫的重要性之體會,卻早在研究雅斯培時就萌芽。正如她在《面對傳記的制約》(Subject to Biography, 1998)一書的說法,雅斯培比起任何二十世紀的哲學家都更意識到傳記做為一種文類,之於即將來臨的全球時代的關鍵角色。暫且不論其細節,對他而言,哲學首要是一種思考方式,一種具體生命脈絡中的對話,而非關於抽象真理的追求或教條的確立。再者,根據雅斯培的理解,如此進行過反思與對話的哲學家,其思想結晶乃關於人類生活的一種詮釋,且揭示著我們所能與不能企及的界限。換言之,哲人是人類面對集體處境的指路人。而唯有關於他們在具體生活脈絡當中之呈現,亦即傳記之書寫,人們才得以參與他們的思考,讓我們在找尋時代出路的時候,能有他們的陪伴。

研究雅斯培出身的揚布魯爾,在接獲為恩師立傳的請託時,肯定會想起上述關於(哲人)傳記的重要性。事實上,鄂蘭同樣也在意此一文類的書寫。她生平第一本著作就是關於范哈根(Rahel Varnhagen, 1771-1833)、一位猶太沙龍女主人的個人傳記。如果說,古希臘前城邦時期的政治,羅馬建城立基的經驗,以及耶穌所展現的寬恕,是鄂蘭從人類歷史灰燼當中取回的三顆珍珠,正如她在《政治的承諾》(The Promise of Politics)當中所論證的,那麼,出版於一九六八年的《黑暗時代群像》(Men in Dark Times),則意圖捕捉書中哲人身上與作品所映射出來的光芒;即使不能當我們腳下的明燈,也足以讓陪人沿著洞穴岩壁探尋出口。

是故,傳記書寫乃鄂蘭對雅斯培哲學思想的繼承與實踐。本書也必須理解為這想法的一脈相承。然而,揚布魯爾絕對是師生三代人當中對傳記做為一種文類反思最多的一位、甚至為此所苦的人。本傳記的成功讓她接獲了另一個同樣意外,但更為嚴峻的請託:替精神分析醫學之父西格蒙德.佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)女兒,也是同行的安娜.佛洛伊德(Anna Freud, 1895-1982)作傳。

二、當鄂蘭思想碰上精神分析

揚布魯爾自述,這本鄂蘭傳記的書寫過程加深了她對精神分析的興趣。出版後隔年,她更毅然前往康乃狄克州紐海文市 (New Haven)的西新英格蘭精神分析學院(Western New England Institute for Psychoanalysis)註冊入學,正式接受臨床精神分析訓練,然後因緣際會之下接獲替安娜.佛洛伊德立傳的請託。經歷初期的百般掙扎,揚布魯爾最後答應了,也因此一邊教書,一邊受訓,同時又日夜埋首於這位同為精神分析學者的佛洛伊德後人之滿坑滿谷的手稿與文獻當中,然後完成了《安娜佛洛伊德傳記》(Anna Freud: A Biography, 1988)。

出版之後,她不僅再也撕不下黏在身上的「傳記作家」標籤,也因此將一切所學轉移到分析自己的人生。事實上,雖然她曾轉往費城的學校繼續受訓,但精神分析訓練一直持續到一九九九年她取得正式執照,並開始執業。期間她也出版過幾本心理分析相關的著作,包括榮獲一九九六年美國出版協會的最佳心理學書籍的《偏見的剖析》(The Anatomy of Prejudices)。是故,揚布魯爾既是一位大學哲學教授,也是臨床精神分析醫師。

讀者手上的這本書是根據英文二版的翻譯,增添了一篇長序;如果裡頭帶有精神分析的色彩,那是再自然不過。此外,雅斯培的身教與言教之於鄂蘭的重要性也更加凸顯。雅斯培不僅僅是一位著名的存在主義(existentialism)哲人,也是一位精神醫學家,並鑽研過佛洛伊德的精神分析理論,並在這領域做出貢獻。據此,研究雅斯培的作者撰寫《安娜佛洛伊德傳記》的契機或許有巧合,但走上精神分析這一條路絕非偶然。

另一方面,雅斯培也在神學領域鑽研頗深,且信奉耶穌基督,因此他的存在主義迥異於高舉無神論大旗、吶喊虛無的沙特(Jean-Paul Sartre, 1905-1980)及其追隨者,其人格與氣質也是如此。在這本傳記出版之前,人們總是忽略鄂蘭當年接受他指導的博士論文,正是以聖奧思定(Saint Augustine, 354-430)關於「愛」(amor)的神學思想為主題。該論文基本上將聖奧思定古斯丁所說的「愛」理解為一種「慾求渴望」(appetitus),其展現方式,雖能依據渴望對象的不同種類,進一步區分為對必朽事物的「貪戀」(cupiditas),以及對永生事物的「慈愛」(caritas),但終究是一種肇因於內在匱乏的渴求。

揚布魯爾特別提及,鄂蘭原本想以「愛這個世界」(Amor Mundi)做為《人的條件》(The Human Condition)書名,後因故作罷。本傳記以「對世界的愛」(For Love of the World)做為副標,除了強調這想法才是鄂蘭心靈的真正寫照之外,也有替恩師彌補遺憾之意。對人類所共同創造出來、共同分享的世界之「愛」並不源於匱乏,也不企圖占有,且於公、於私,皆必須如此。

眾所周知,鄂蘭就讀馬堡(Marburg)大學時曾與海德格(Martin Heidegger, 1889-1976)發生過一場師生戀,之後也跟他人結過兩次婚。本書當然對此也不能省略,但著墨的重點卻是關於愛情與友誼之間,兩者能否以平等為基礎。根據揚布魯爾的理解,鄂蘭本人不僅駁斥意圖據為己有的愛,更反對以互補殘缺的方式做為人與人關係的凝聚。相反,她倡議雙方各自健全為基礎的平等、自由互動,無論是在兩人世界或政治領域。是故,友誼或說「兄弟之愛」(philia)才是長久愛情與永久和平的基礎。

然而,這並非後來投靠希特勒政權的海德格或鄂蘭的第一任丈夫君特.斯坦 (Günther Stern, 1902-1992)所能夠或願意建立的關係。幸運的是,鄂蘭之後認識了布呂歇(Heinrich Blücher, 1899-1970)並結為連理。他同樣是一位詩人哲學家,天賦極高,但沒有海德格和斯坦的人格缺陷。在本書的描繪之下,他們倆的夫妻關係幾乎是布呂歇底下這一句話的註解:「友誼表示沒有情慾的愛,情慾給克服了」——建立在兩個各自整全的人格之上的友誼,才是真正的愛情。也唯有這樣,愛情才不至淪為一種不對等關係,更不會以為兩個殘缺的合作,才是愛情的凝聚基礎。

作者的字裡行間也透露,真正的愛是出自於一種對現存世界的理解,從而與自身的各種遭遇達成的最後和解。此一現存世界,指的當然是那個人與人所共同打造出來,藉此彼此互動的那個包括物質與文化的「世界」。至於「和解」,則首先是自己與自己能共處一室、不感寂寞或焦躁難耐,再來是與其他人的和平相處,最後才是——即使不隸屬哪個國族,也能安身並立命於整個世界當中。

換言之,愛世界在公領域的最終極表現,是成為一個「世界公民」。這正是雅斯培對於鄂蘭本人的理解。在他寫於一九五七年的〈哲學回憶錄〉(Philosophical Memoirs)當中,他如此寫道:

她自一九三三年以來就是一個流亡在外的人,在地球上流浪,她的精神沒有因為無盡的艱難而崩潰,她全面體會到從母國被割裂開來而面對種種原始恐懼的那種存在景況,她被剝奪一切權利,墮進無國身分的非人景況。她的內在獨立性讓她成了一個世界公民。

一九九五年,揚布魯爾應邀出席新學院舉辦的「漢娜鄂蘭的思想遺產」(The Legacy of Hannah Arendt)研討會,並以〈漢娜鄂蘭堪做楷模的獨立性〉(The Exemplary Independence of Hannah Arendt)為題發表論文。該文開宗明義地說,雅斯培生前曾試圖闡釋鄂蘭的「獨立心靈」(independent-mindedness)是如何磨練出來的,但卻點到為止,因此這一篇文章接續了鄂蘭老師的未竟之業。那點到為止的描繪,正是上面的「內在獨立性」(inner dependence)概念。

事實上,該文也是作者自本書出版以來,關於鄂蘭最完整的一篇專論。不過,雖然其內容大多進入了本書二版序言,但性格分析與理論意涵卻刻意被排除在外,因為她相信:「傳記不是提出理論的適當地方;一本理論化的傳記只會顯露我其實未能真正認識與尊重故事主角,以及不顧及她的感受之失敗。」

漢娜.鄂蘭。圖片來源

三、鄂蘭的獨立性,及其內在與外在條件

也許,一本成功的傳記應該給人一個作者不在場的閱讀經驗,如同電影導演不會現身於鏡頭裡面。但這說法並不適用於本書。因為,作者有一套清楚的「傳記哲學」,詳細闡釋於前文提及的《面對傳記的制約》,書中內容不僅來自於她對於親身書寫經驗的反思,也承襲自雅斯培的哲學理念與實踐。該書收錄了〈漢娜鄂蘭堪做楷模的獨立性〉一文,而上節的最後一句引言,也出自其導論。另一方面,做為一篇導讀的本文,扼要說明揚布魯爾關於鄂蘭的性格分析或許也不為過;更何況,唯有如此才能解釋,她怎麼將鄂蘭的思想轉化為一組精神分析概念。

首先必須指出的是,本書二版序言再次提及雅斯培對於性格的看重,以及他如何藉此讓鄂蘭一改原先在《極權主義的起源》(The Origins of Totalitarianism)當中,嚴格將馬克思(Karl Marx)與列寧(Vladimir Lenin)和史達林(Joseph Stalin)切割,並且高舉前者為正義追求者的書寫立場。對此,雅斯培在一九五一年寫給鄂蘭的信中直指:馬克思的革命熱誠根本不是出自於對公義的追求,而是來自人性的幽暗面,不僅人格特質欠缺包容,與列寧一脈相承,根本就是一位「仇恨化身的假先知」,或充其量不過是一個「被命運驅使的人,就像馬丁路德(Martin Luther),他的重要性不在他的思想,而在於乘載這些思想的人格。」

不意外地,〈漢娜鄂蘭堪做楷模的獨立性〉前言指出,該文關注「做為思想載體的性格」(character as the carrier of ideas)。作者比古希臘哲人赫拉克利特(Heraclitus)還往前走了一步:她不但認為性格即命運,更主張性格造就了鄂蘭在思想上的獨立性。

事實上,致力於延續雅斯培與鄂蘭對於性格之看重的揚布魯爾,曾於一九九一年出版過一本性格學專書《創作型性格》(Creative Characters),將創作者性格分為「自戀型」(narcissistic)、「迷戀型」(obsessional)以及「歇斯底里型」(hysterical)三種。根據她的理解,迷戀型性格的創作者習慣從單一的獨特視角來看待世界。例如,凡事從性別角度思考的安娜.佛洛伊德,以及神祕主義色彩濃厚的獨特思想家西蒙娜.韋伊(Simone Weil, 1909-43),其思緒似乎永遠離不開那一位從世界退隱的上帝。歇斯底里型的創作者則以雙重甚至多重人格為特徵,永遠受困於內在的互相拉扯,英國詩人葉慈(William Yeats, 1865-1939)和劇作家王爾德(Oscar Wilde, 1854-1900)是為代表。至於自戀型創作性格,佛洛伊德則是一位典型人物。

揚布魯爾對鄂蘭的「獨立性」之理解,首先在於後者不過度鑲嵌於特定的社會關係網絡當中,加上她政治光譜上的不左不右,因此,既不能以特定的意識形態來理解她,也無法從其隸屬的族群或文化來斷定其立場。換言之,她總能秉持超然立場,不帶偏見地試著從多重角度來思考事情,而非採取單一的角度、固定的有色眼鏡,來看待政治事件。另一方面,鄂蘭懂得向另一個獨立心靈學習。這當然也意味著她本人能洞察他人的心思,能理解其觀點與意見。再者,她也總能以對人的基本信任來與人互動,包括相信對方具備理性對話的能力,且人格上值得以禮相待。

更抽象一點地說,鄂蘭的獨立性體現了「理性溝通」的理想。其首要特徵是開誠布公地與人交談,且在盡可能清楚表述己見的同時,願意靜心傾聽,並不厭其煩地再三確認這過程是否存在著自己因偏見而產生的誤會——當然,必要時也不斷釐清對方的偏見與誤會。另一方面,一個真正願意溝通的人,既不會無限上綱自己的信念,也不會當特定意識型態的鐵桿支持者。反之,不願溝通的人,其實是假定了自己想法乃絕對正確,無需再與人確認者;遇見意見不同的人,他們會據此斷定對方若非冥頑不靈,就是無知到不可能理解的程度,所以連溝通與對話都可以省略,或直接訴諸武力。

善於溝通的人等同樂於自我揭露,讓他人明白自己的想法,同時也享受與人言語交鋒之過程者。當然,也唯有精力充沛,自信充足,甚至具有某程度表演欲者才擅長此道。本傳記中的鄂蘭正是如此。她具有旺盛的生命力,而且深具公領域之中吸引他人目光的魅力。關於生命力,揚布魯爾強調,雖然這是一種天生特質,但也要熱愛生命才能展現。而這種熱愛包括了對萬物變遷的洞察能力,亦即一種敏銳的現實感,不僅能感受自然與人為事物(文化)的細節,也能從中獲得喜悅。

這種喜悅的外顯特徵,將是正面積極的生命態度,並能散發一種出於自重自愛、但絕不自怨自艾的魅力,或以精神分析的術語來說,也就是一種「自戀」。尤須指出的是,「自戀」乃中性詞,可以健康或病態的方式展現。作者強調,鄂蘭體現的是一種樂於與人交談、與人同在、與人交往的健康型自戀。在適當的條件底下,她對世界細節的敏銳將轉化為一種好奇,而充沛的生命力則成為一種強烈的求知慾。

另一方面,雅斯培則提供了必要的外在條件。根據作者的分析,幼年喪父經驗的確增添了鄂蘭恃才傲物、言語浮誇之傾向,但並非留下情感缺口等待填補。她渴望的是理解以及平等關係中的坦白,包括適時的逆耳忠言。這位老師正是鄂蘭夸夸而談時,能挫其銳氣並拉回現實的一位良友。當然,也因為她能接受雅斯培對馬克思的評價,才能在耶路撒冷大審當中意識到了人稱「納粹劊子手」的納粹高官艾希曼(Adolf Eichmann, 1906-62)之人格缺陷,亦即缺乏思考。道德淪喪的飄搖年代,獨立性格乃人們唯一的依靠。如果作者無誤,鄂蘭這洞見是源自雅斯培的提醒。

圖為受審時的艾希曼。圖片來源

四、入世,才能培養獨立的人格與思想

以上,是揚布魯爾採取精神分析方式,對鄂蘭的獨立性之闡釋。然而進一步閱讀〈漢娜鄂蘭堪做楷模的獨立性〉將發現,不僅「愛世界」概念的內涵層次逐漸在敘述當中舒展開來,另一個更具野心的書寫意圖也隨之浮現:替鄂蘭《心智生命》(The Life of the Mind)一書關於「判斷」的未完成部分,提出一種理解的指向。換言之,本書作者不僅將精神分析應用於鄂蘭之上,也試圖從鄂蘭的思想當中提煉出一套精神分析概念。

下面進一步解釋。首先,作者以鄂蘭做為健康自戀的楷模,是因為後者從底下三個面向揭露她「對世界的愛」:(一)對自然界與人文領域真正的好奇,以及探索與知識累積過程中的恆心與毅力;(二)即使遭遇(感情的)背叛也不因此憤世嫉俗,不再信任人性;(三)不斷試圖與人溝通當中所體現的,那種對於異己、以及面對思想與行動上各種可能性的開放態度。關於人與生俱來的生命力,揮霍來追求「理想的自我」(ego ideal)或許是最好的珍惜方式。看在作者的眼裡,這剛好是一個自戀者分別在哲學、社會以及政治層次上的健康展現。

據此,揚布魯爾進而主張:具有真正獨立性的人,絕不排斥政治——即使其性格並不適合當政治人物,正如鄂蘭本人。此處所謂的「政治」,遠超過人們對於「權謀鬥爭」或「壓迫與服從」的想像,也不必然涉及「管理眾人之事」那種菁英由上而下觀看的視角。相反地,那是一種歷史上可回溯至古希臘城邦的政治實踐,亦即,平等與自由的公民,藉由討論與爭辯來決定共同生活規範亦即未來的群體生活;歷經羅馬共和的轉化之後,則增添了一個「法治」(rule of law)原則——據此國家不但必須依法治國,且統治基礎和法律權威乃來自人民的授權。作者強調,這才是鄂蘭心所嚮往的政治,也是培養多數公民具備獨立人格與心智的條件。當然,即使條件闕如,但獨立性並非不可能,只是個人必須付出相當高的(政治)代價。

相對於願意張開心靈與雙手擁抱世界,且致力於追求「自我的理想形象」(ego ideal)的這種健康類型,自戀者也能不願意將生命揮霍於人們共享的世界當中,既不思起新創造,更別說替人文領域開疆闢土。反之,一個人可能只關心自己個人的享受,從不顧及他人的感受,甚至當別人根本不存在。這是與世界疏離的一種方式。納粹時代便有許多這種人存在。他們可能熱愛古典音樂,一邊播放貝多芬的交響樂,一邊將猶太人運送到集中營。他們也可能白天聽從命令處死無辜的人,晚上回家去當慈祥的父親或爺爺。當然,並不是說所有這樣的人都不可能對人文世界做出任何貢獻,畢竟,歷史上不乏這類的天才藝術家。更精確地說,他們並非是活在世界上而不會有「家」的感覺,只是不會以「世界」為家。

基於對鄂蘭「世界異化」(world alienation)概念的如此理解,揚布魯爾進一步以精神分析語彙提出了三種分類。第一種是肇因於疾病、其貌不揚或某種「創傷」(trauma)經驗,才從世界撤退回到自己的內在,策略性地忽略身體的殘缺或醜陋,甚至以理論來築起自己與外在的一道城牆。這樣的理論或能稱得上一種哲學,但,其內容必然充滿對世界的敵視、厭惡或漠視,本質上不過是一種逃避,更成就不了一個獨立的心靈。事實上,這種自戀者的目光和心思意念,全被綁在「自己」的苦難之上,而非廣大的世界;終日若非讚美內在的城堡,就是專心欣賞那一道把自己和世界分隔的城牆。

第二種世界異化者也同樣把目光專注在一件事情之上:世界的醜陋面。他們看不到美的一面,只能感受到世界的不公不義,因此終日憤恨不平。這種人的特徵是反叛。當他們高舉社會正義的旗幟呼喊改革時,不是為了讓世界變得更公義,而是奪權;真正在意的是自己,不是別人的苦難。症狀嚴重者最後將會為了反叛而反叛,從不與人和好,也不願與世界和解。當然,被自己和世界之醜陋所占滿的心靈,也不可能具有獨立性。

另一種發病者則總是認為世界虧欠了他們。過度的自我膨脹是其病因;以揚布魯爾借自尼采(Friedrich Nietzsche, 1844-1900)的話來說,則是把自己「膨脹到跟宇宙一樣大」。嚴格說,他們不是不愛世界,只是所愛的自己遠大過於整個世界。這一種病患欠缺生命力。飯來張口,茶來伸手,不來則咒罵這個比他還小的世界。當然,也就不可能具備必須投入時間才能累積的智性魅力。獨立性的兩個必要條件,也就闕如。

一言以蔽之:唯有入世,才能培養一個人的獨立人格與思想!內心受過創傷,過度迷戀於世界的醜陋,或本身欠缺生命力的人,具有一個共通點,就是不願意與人溝通。他們或因故自卑,或天生自大,也可能自卑而自大,但成為一個自戀者之後,即再也不願或無能走出自己的內在城堡,來觀看外面的大千世界,更缺乏從反面來觀看自己的勇氣,因此終身受困於偏見,更加與世隔絕。

看在揚布魯爾眼裡,病態的自戀不僅失去了「世界」,也無能「思考」,也就是不具備「與人對話」的能力,無論那個人是自己或他人;當然,也連帶地失去了「判斷」的能力,因為那必須以認識現實做為前提,而這意味著與世界的連結。鄂蘭個人的生命故事,於是在作者的筆下昇華成一個關於人格與思想獨立性的理念型(ideal-type),「世界異化」也轉為一個自戀心理的類型學。

五、傳記做為一種哲學書寫

正如鄂蘭對康德(Immanuel Kant, 1724-1804)美學的挪用,將後者關於藝術品味的判斷轉化成一個關於政治判斷的理論,讓原本形容美感已達至客觀性的「開闊心胸」(enlarged mentality)概念,轉為倡議透過內在對話及走入公領域和他人對話,來跨越自身界線的理想,採取精神分析方式來闡釋鄂蘭政治思想的揚布魯爾,最後也讓這分析進而回饋精神分析理論,藉此提出了一個新穎的精神分析概念工具。不僅如此,作者也對雅斯培的哲學理念進行了創造性轉化,一方面替他的溝通理論對話理論增添了一種「傳記式」類型,另一方面則藉此結合了精神分析,提出一個真正屬於她自己的傳記哲學。

對揚布魯爾來說,此一漫長的理論探索過程,是值得分享的心路歷程。無論如何,據其自述,本書出版所引起的讚賞以及批評,開啟了她自我反思她本人與鄂蘭的多重關係,以及傳記做為一種哲學書寫的文類。

關於作者本人與鄂蘭的關係,首先,前者逐漸意識到自己成為鄂蘭的門生這件事,除了滿足求知慾之外,也有「名門幻想」(family romance)的情結作祟。這並非她的出身背景不好。事實上,她母親的家族乃當年乘坐「五月花號」(Mayflower)到北美的英國清教徒後代,且家學淵源,擁有豐厚的私人藏書。父親的家族更不乏畢業於威廉瑪麗學院(College of William & Mary)神學院的校友——該校於一六九三年根據英國皇家憲章創立,是北美年齡僅次於哈佛的古老大學,成立之初致力於培養新大陸的英國國教牧師。據此,雖然雙親並非從事教職或神職,說是出自書香世家也不為過,但她所謂的名門幻想其實源自對原生家庭所代表的傳統與保守價值之反叛。

同理,大學輟學,以及決定進入深具左派與歐陸色彩的新學院就讀哲學,也是青春叛逆期的價值選擇。以作者本人的說法,亦即「自我放逐」。隨後再從哲學轉向精神分析也是如此,難以融入主流是其人格特質。

根據揚布魯爾的自我心理分析,她擁有與鄂蘭一模一樣的性格。雖然際遇並不相同,思想深度上也有難以跨越的級距,但展現在生命態度與政治判斷的獨立性最多只有程度之別。

因此,當她隨後意識到,若以作者與故事主角的心理距離來區分,傳記的種類基本上可分成(一)前者略微掌握後者家庭與文化背景即可達成「心靈契合」,以及(二)作者在缺乏真正的同情理解之下,就把主角塞進特定模型當中的「生搬硬套」。本書絕對屬於第一種,至於多數的傳記則是後者,雖然它們的作者盡可能地營造出一種屬於前者的假象。此外,她也強調另一種「跨性格」傳記書寫的可能性,她的《安娜佛洛伊德傳記》就是證據;雖然書寫過程相當痛苦(因為無法接受主角將同性戀理解為一種性別異常),但某程度的「同情理解」(empathy)並非本質上無從克服。

然而,作者與鄂蘭的契合程度,也造成了一種存在焦慮。首先,雖然《漢娜鄂蘭傳》替揚布魯爾贏得美譽,但「傳記作家」也成了身上撕不下來的標籤,從而讓人忽視她的「哲學家」身分。此外,亦有學界的人批評這本傳記「不夠哲學」,因為它無法回答鄂蘭所留下來的哲學問題。另一方面,高度的心靈契合也一度讓她徹底失語,幾乎無法不藉由鄂蘭之口來發聲,因此陷入精神危機。《安娜佛洛伊德傳記》的成功則更加強化了那個標籤的黏著程度;甚至,在進入九○年代文學理論開始流行後現代主義(post-modernism)之後,不但進入另一個人內心的可能性備受質疑,人的生命歷程能否轉化為一個連貫的故事也被否定,連帶她唯一被人認定的身分也是。

試圖確立自己的獨特聲音、存在價值乃至存在的本身,於是成了作者多年的心靈寫照。刻意某程度遠離鄂蘭的她,致力於發展自己的思想與理論,才寫就了《創作型性格》一書,但出版後卻石沉大海,甚至(根據揚布魯爾的苦心搜索)不曾在書評媒體上掀起過一波漣漪。

眾裏尋己千百度,直到從雅斯培的鏡子再次望見鄂蘭,建立了屬於自己的一套傳記哲學,作者才能和自己和解。進一步解釋,作者在《面對傳記的制約》導言提及,人類關於終極幸福的幻想大抵有三。第一種是找到能與自己合併成圓形的另一個缺陷。第二種是想同時成為兩種性別兼具,或根本就是同時當兩個人的幻想。第三種則是唯有傳記作家才有機會達成的第三種幸福:作者在書寫傳記主角的過程當中,一方面體會了「另一個人住進了自己生命當中」的奇妙感受(第二種幻想的另一種滿足方式),包括那一個人的各種奇妙感受與(性)幻想,一方面則得以滿足「此人活著就為了等我(幫她立傳)」的幻想,從而宛如感受到被書寫的對方因為有自己替她作傳而感到十分幸福(類似第一種幻想的滿足)。

其傳記哲學的意涵在於,首先,各自殘缺的兩人想藉由互補來成就一個圓,結果大抵是雙方試圖將對方裁剪成自己想要的形狀,然後以血淋淋喊痛的畫面收場。傳記作者同理不該按照自己想要的形狀替主角剪影。再者,傳記作者與故事主角畢竟是兩個人,因此,唯有傾聽與對話才能「同情理解」彼此,從而達成「擴大心胸」;反之則會淪為與第一種幻想相同的結果,不但讓傳記主角淪為暴力的施加對象,作者本身也不可能從中獲得真正的成長。最後,更重要的是,傳記亦可成為讀者與主角的溝通場域——讓讀者與主角進行對話,並藉此思索自己的問題。

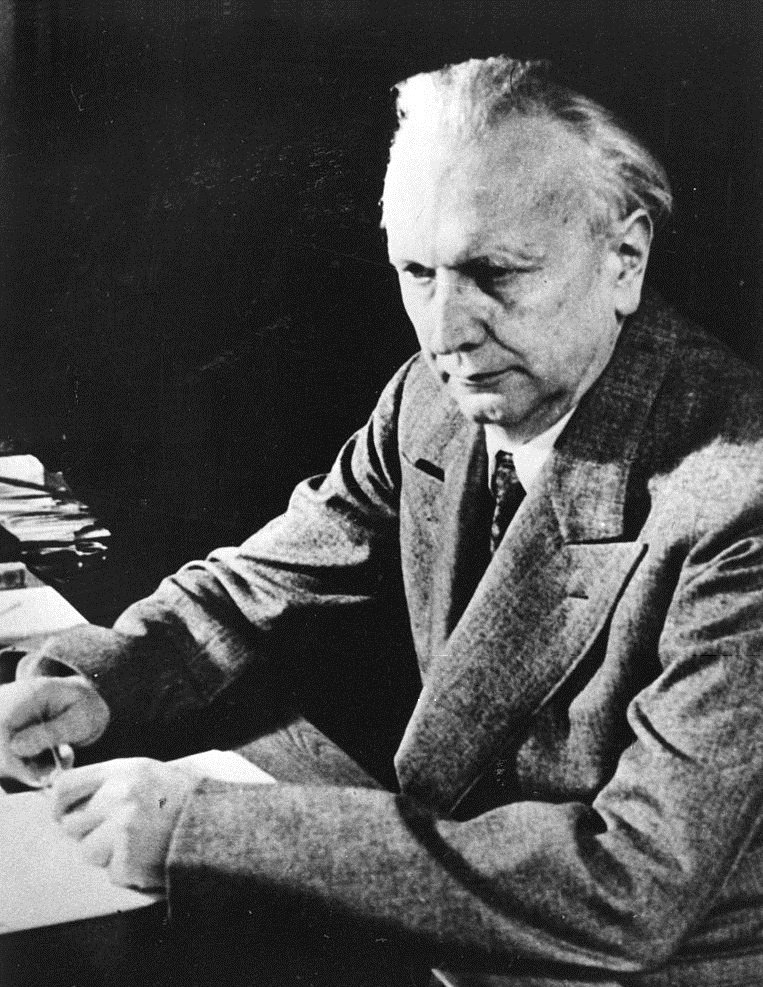

Karl Jaspers (1883-1969)。圖片來源。

六、結語:期待相互輝映的星火

至此,我們才真正理解,為何作者會說「傳記不是提出理論的適當地方」。揚布魯爾終於明白了一件事:既然「思考」首先是一種「內在對話」,亦即反覆的自問自答,那麼作者長期的自我對話對象,既是鄂蘭,也是自己;藉此說出的話乃是不折不扣的思考,而非失語。嚴格來說,關於這一切的理解與體會,是她二十年來反思自己的傳記書寫經驗之結果;此外,即使做為一場與鄂蘭的「對話結果」,也絲毫不減這是出自於作者本人的思考,她個人所提出的「傳記哲學」之事實。

另一方面,這無疑也是雅斯培「傳記做為一種哲學書寫」的實踐。哲人傳記如他所說,不但能讓人在偉大思想者的面前謙虛,也比起嚴苛的邏輯推論更能讓人感動,並真正學會如何在具體的人生與歷史脈絡當中思考。這才是我們時代所需的哲學。其書寫方式既不該以小說才能有的連貫性來進行,也不能代替傳記的故事主角或讀者來回答任何的「哲學問題」。據此,《漢娜鄂蘭傳》的真正意義並不在於針對特定問題提供一個終極答案,而是引發讀者真正的哲學思考,讓他所關切的哲學問題得以在與鄂蘭不曾間斷的對話當中逐漸浮現,直到做出最後的判斷,亦即內在對話暫停的那一刻。能啟發人進行哲思的著作,當然也是一種真正的哲學貢獻。

如此一來,回歸雅斯培哲學思想的揚布魯爾,再度認同了她所書寫的《漢娜鄂蘭傳》,其最高目的也就是讓鄂蘭成為讀者內在對話的對象,如同揚布魯爾長期以來所享有的特權;而原本內在兩相衝突的自我─—他人眼中的傳記作家,以及做為哲學家的自我定位─—也終於達成了最後的和解!

進一步解釋,鄂蘭在《人的條件》書中第五章論及「行動」(action)時,援引了丹麥女作家狄尼森(Isak Dinesen, 1885-1963)底下的話來做為開頭:「所有悲傷都可以忍受,如果你把它們放進故事裡,或是訴說一個關於它們的故事。」略為接觸過鄂蘭著作的讀者,想必知道「敘事」(narrative)是她思想體系的核心概念之一。這句引言對她來說,正好替該書試圖論證的「奇蹟」之可能做註解——亦即,如果人們可以把過往的不幸歷史放進一個大的故事當中,那麼不僅能從中獲得心靈解脫,也將能恢復新開創造的能力,不再受困於以前的因果鎖鍊。

這是鄂蘭所謂的「原諒」(forgiveness)。對本書作者而言,則將此延伸成一種與自己或世界達成的「和解」(reconciliation),同時也是「對世界的愛」的一種具體表現。基於這樣的解讀,前文出自於《面對傳記的制約》當中的作者人生自述乃是一種必要。一方面,真正與自己達成和解才算愛世界,才堪稱具有思想獨立性之表徵,也才能符合她自己宣稱的,與鄂蘭如出一徹的人格特質——也就是健康的自戀。

另一方面,此舉亦是鄂蘭「說故事」哲學的實踐,讓人看到那不僅止於一種可能,而是你我亦可實現的具體證據。正如揚布魯爾也在《面對傳記的制約》的導論當中揭示,一位作者從傳記書寫當中所能獲得的自我成長,其實也標誌著讀者隨傳記成長的可能性。的確,相較於鄂蘭擁有布呂歇做為伴侶,根據本傳記的描繪,他們家客廳根本如同希臘城邦的公共廣場,夫妻倆在此友愛地進行哲學對話,從不停歇;而揚布魯爾只能仰賴閱讀以及內在對話,來恢復及保有自己的獨立性。似乎沒有比作者本人從傳記中獲得與世界和解之真實經驗還更硬的道理了。

無論如何,本書作者走出了死蔭的幽谷,生命再度成為一個飽滿的圓,不僅不再「受制於傳記的制約」(subject to biography),還是真正的主體(subject),並同時尊重傳記主角及讀者兩者為主體,期待他們彼此之間的對話及互相輝映;以鄂蘭的話來說,則是「當眾星火看見彼此,每一朵火焰便更為明亮」。

鄂蘭這一句話出自她在一九五八年的演講。當年,雅斯培出版了《原子彈與人類未來》(The Atom Bomb and the Future of Mankind)一書,獲得了德國圖書業界的和平獎。獲邀出席頒獎典禮並發表演說的鄂蘭,以〈雅斯培:一闕頌辭〉(Karl Jaspers: A Laudatio)為題做了這場演講,其講稿後來收錄於《黑暗時代群像》一書。揚布魯爾強調,雅斯培獲獎的書深受鄂蘭的《極權主義的起源》影響,而鄂蘭同年出版的《人的條件》則多處受惠於前者關於現代科學的看法。

另一方面,收錄在這篇講稿後面的是〈世界公民:雅斯培〉(Karl Jaspers: Citizen of the World)一文,前文提及雅斯培亦稱鄂蘭為「世界公民」,其實那是前者對這一篇文章的回應,象徵對彼此的一種相互理解,也標誌著友誼的默契。曾經因二戰失聯、戰後才恢復聯繫並通信的這一對師生,就是讓彼此的思想火焰更加熾烈的典範 。

做為他們彼此互相欣賞對方的世界公民身分,其實也是各自的人格與思想「獨立性」之表徵。然而,多數的鄂蘭學者似乎至今仍忽略這一點。她不以意識形態思考,所以在政治光譜上不左不右;她認同美國建國時的民主共和體制及其擁抱的普世價值,但不因此對美國社會歌功頌德;在強烈反對不平等與各種壓迫的同時,她並不支持任何以特定血緣、性別或其他外在表徵為基礎,企圖藉此分化人類的身分認同;最後,她也反對任意無限上綱自己認為的道德或正義、在公領域當中毫不妥協的社會運動。是故,揚布魯爾在二版序言當中一一反駁了不同世代學者對她的誤解以及誤用——他們閱讀鄂蘭時總是以偏概全,因此能把她塞入意識形態光譜上的特定位置,收編成自己的戰友,至於誰罹患了歇斯底里、誰總是迷戀世界的哪個面向、誰又是哪一種不健康的自戀者,筆者相信本文的讀者可以自行分類。

或許,當揚布魯爾在二版序言當中提及,鄂蘭曾對雅斯培說「你的哲學讓我準備好走上政治之路」,她其實也想對鄂蘭說:你的哲學讓我準備好走上精神分析之路——在傳記做為一種哲學書寫的實踐之下,鄂蘭與揚布魯爾,當然也是互見彼此的星火!

延伸閱讀

沒有思考教育,如何讓台灣邁向成熟穩定的發展? 唐國銘

http://www.twtimes.com.tw/index.php?page=news&nid=727401