◎蘇慶軒/屏東大學社會發展學系助理教授、前促進轉型正義委員會研究員

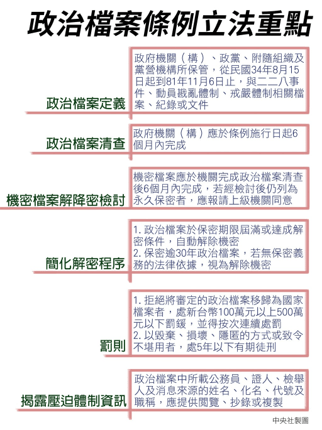

蔡英文與民進黨政府為了推動轉型正義,在2016年通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、2017年通過《促進轉型正義條例》、2019年通過《政治檔案條例》,這些條例所要推動的工作,無論是黨產、真相調查、解除威權崇拜、平復司法不法等,皆依賴一項很重要的材料──「政治檔案」。然而,「政治檔案」是什麼?檔案內容又寫了些什麼?

圖片來源:中央社,2019,〈政治檔案條例三讀通過 拒絕移交可處500萬罰鍰〉

一、政治檔案的出現

轉型正義的主要工作包含真相調查、究責、平復受害者傷害以及政治記憶的保存,就平復受害者的工作而言,台灣推動的時間甚早,以金錢作為平復受害者傷害的手段,起自民主化時期二二八事件平反運動催生的《二二八事件處理及賠償條例》(1995年通過),以及後續處理白色恐怖的《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》(1998年通過)1。為了執行補賠償的工作,政府開始向各機關徵集檔案,這些檔案成為早期「政治檔案」的大宗。既然是以補賠償受害者傷害為目的,則其所徵集出來的檔案是在了解受害者受害的程度,因此這個時期的「政治檔案」僅能讓受害者與研究者理解與研究台灣威權統治的部分現象,並以政治案件與軍事審判過程為主。

舉例而言,蘇東啟叛亂案發生後,蘇東啟遭判處無期徒刑,其後經減刑為有期徒刑15年。在辦理補償工作時,審查單位並不會調查將蘇東啟受迫害的原因,而是重新檢視檔案並指出不足以定罪的理由,作為補償受害者的依據。至於審判官是誰、審判流程有哪些人參與、判決結果又是否曾遭政治審查等,並不是這個階段應用政治檔案的目的。

蘇東啟補償金申請案

圖片來源:國家人權博物館

當時的「政治檔案」是調查受害者補賠償的依據,尚無法律上的定義,也不討論造成受害者傷害的體制與原因,這與台灣轉型正義的進程有關。由於台灣白色恐怖時期主要是以軍事審判體制判決、關押與槍決受害者,為了維持這些判決的合法性,1987年《動員戡亂時期國家安全法》第9條第2項限制受害者上訴,而無法挑戰威權統治時期司法鎮壓的合法性;1991年大法官維護威權遺緒,做成釋字272號解釋宣告《動員戡亂時期國家安全法》第9條第2項合憲。2。既然威權統治時期司法鎮壓手段的合法性無法推翻,那麼受害者也就只能走向僅有的補賠償途徑,也就無法要求政府面對加害作為。

威權遺緒的合法性在《黨產條例》與《促轉條例》陸續通過後才被推翻,其中《促轉條例》是首度將「政治檔案」的定義入法,讓政府機關(構)與政黨必須檢查有無持有「政治檔案」。《黨產條例》先以「不當」的概念,檢視政黨獲取的黨產是否危害民主法治──無論政黨在威權統治時期獲取黨產的手段是否符合當時的法律──以此為基準判斷黨產是否成為《黨產條例》所要處理的對象;3。《促轉條例》更進一步宣告違反自由民主憲政秩序的統治行為就是「不法行為」,並解除《國安法》的限制,直接撤銷威權統治時期政治審判的有罪判決,一舉推翻司法鎮壓的合法性。為了推動《促轉條例》與還原歷史真相,立法院明訂「政治檔案」的定義為「指由政府機關(構)、政黨、附隨組織及黨營機構所保管,於威權統治時期,與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件;已裁撤機關(構)之檔案亦適用之」。舉例而言,依據《動員戡亂時期臨時條款》授權總統設立的「國家安全局」,在威權統時期所產生的公文與檔案,即落於「 動員戡亂體制」的範疇,屬「政治檔案」的一部分。

圖片來源:中央社,2019,〈政治檔案條例三讀通過 拒絕移交可處500萬罰鍰〉

《促轉條例》所訂「政治檔案」的衝擊,在後續訂立《政治檔案條例》時仍在發酵。既然轉型正義所要處理的對象,是威權統治時期政府的不法行為,那麼藏有「政治檔案」的機關(構)與政黨就有可能涉入了不法行為,可以想見認定「政治檔案」的工作本身就充滿政治張力。然而,認定與徵集「政治檔案」的機關在《政治檔案條例》中交給多在執行事務性工作的國發會檔案管理局,導致諸如前述的國家安全局在移轉政治檔案的過程中出現諸多不配合與挑戰。

如何要求以國家安全局為首的國安情治系統移轉政治檔案,包含主張依據《國家情報工作法》保護情報來源而不願交出的線民名冊等,顯然不是單靠《政治檔案條例》就可以落實。不過,至少台灣轉型正義的進程,終於在1987年解嚴後的30年,可以透過「政治檔案」了解與面對加害體制。那麼,政治檔案的內容是什麼?

二、政治檔案的內容

(一)從審判到監控

威權統治時期國民黨政府主要依靠軍事審判鎮壓政治受害者,因此在《促轉條例》通過前,「政治檔案」的內容以審判為大宗,且可依據審判流程對檔案進行分類,諸如偵訊、起訴、審判、覆判、核定、判決發交執行、獄中考核、出獄後的監管等。在這些公文書中,可以見到參與軍事審判官員的姓名、職級以及處理案件的作為,據統計相關檔案約有1萬案,共約170萬頁。4

《促轉條例》通過前的2017年11月,檔案管理局即推動一波政治檔案的徵集,並將徵集對象擴大而不限於政治案件。至2018年底統計,光是這一波政治檔案徵集的成果,調查局與警政署就有9萬案之多,數倍於此前以審判受害者為中心的檔案5。這一波檔案的內容相當不同於過去軍事審判,其內容包含情治機關監視、控制、佈建線民、機關之間的情報分享與協力等,促轉會將這批檔案稱為「監控類檔案」,為「政治檔案」的次類型6。

過去對於台灣威權統治時期的研究,無論是從戰後台灣政治史或是比較威權主義的角度而言,可說還處於尚在開發與有待研究的狀態,即使關於軍事審判的檔案相當充足,但軍審相關研究的成果相比於檔案數量本身仍顯不足,例如我們至今仍不清楚審判過程軍法人員如何受到控制與量刑,建制審判體制的成本如人事訓練費用相當高昂,其運作的效果又是否強化了威權統治存續的能力等。此外,在檔案管理局依《政治檔案條例》徵集情治機關檔案後,學術界更進一步要面對檔案數量太過龐大,而必須思考如何跨學科合作找到入門途徑的挑戰,否則單靠個案整理恐怕無法回應轉型正義的需求;且由於「監控類檔案」載有被監視者的個人生活與隱私,如何兼顧研究倫理也將成為另一個挑戰。

雖然「政治檔案」仍有待更多研究,但既然檔案局已經開始上架檔案(如已經上架超過1萬案調查局檔案可供申請),因此或許可以參照其他國家解讀檔案的成果,回頭對比既有的檔案內容。

已有超過1萬案的調查局檔案(圖中紅框)可供社會大眾申請,檔案局仍在陸續數位化與上架中。

圖片來源:國家檔案資訊網

(二)他國的借鏡:拼貼畫

在台灣面對「監控類檔案」之前,中東歐國家在民主轉型後就已經有不少檔案爭議,也有產出有趣的研究。2004年Comparative Literature出版Cristina Vatulescu所寫的 “Arresting Biographies: The Secret Police File in the Soviet Union and Romania”,雖然距今已久,但仍能提供台灣啟發與參照7。

Vatulescu比較羅馬尼亞與蘇聯的祕密警察檔案,她歸納與發現幾個較為普遍的檔案內容特徵:首先,整體而言,祕密警察檔案可以拿來和犯罪檔案進行比較。兩種檔案的相同之處,是包含大量的個資,甚至包含血型、指紋、筆跡等,這些內容作為犯罪調查的基礎並不令人意外。相異之處在於犯罪檔案是紀錄被監控者的行為與行為動機,然而祕密警察製作的檔案,擴及如何界定被監控者的本質,例如蘇聯會在意被監控者是哪一個階級出身,而這項被界定的本質將決定被監控者的命運,因此Vatulescu引用了羅馬尼亞反共文學家Nicolae Steinhardt的看法:“You are not accused for what you have done, but rather for what you are.” (p.245)。也由於要界定被監控者的本質,秘密警察檔案類似於被監控者的傳記。

其次,在祕密警察檔案中有一種可明確分類出來的「監控檔案」(the Surveillance Files),這種檔案對於被監控者的描述宛如「拼貼畫」(collage),也就是說祕密警察裁剪監控蒐集的資訊,用這些破碎的資訊拼貼出秘密警察偏見中的形象。

拼貼畫:將相異的材質黏貼在紙張或畫布上的技法。

圖片來源:維基百科

祕密警察在對被監控對象的特定行為進行了解與情蒐之前,會先對被監控對象進行歧視性的「刻畫描述」(to characterize)。刻劃描述的過程首先是對被監控者建立個人檔案,內容無所不包但所用的素材性質各異,如作家的檔案包括未出版文件、手稿、對其他文章的評述、告發信、線民的報告等,其他當然也包含照片、錄音與影像等。祕密警察拼湊這些物件,用於描述被監控者的特徵。不過,祕密警察對被監控者的刻畫描述,卻因製作公文的人或機關而異,導致不同的機關或不同的祕密警察刻劃描述的角度與觀點不一,使描述內容可能不一致,甚至彼此無法連貫而散亂脫節。然而,不管用於刻劃描述的資訊來源與內容異質性多強,監控檔案會依祕密警察內部層級節制的關係,由高階主官或主管進行綜合性地總結定調,並簡化為常見而了無新意的類別:恐怖分子、間諜、反革命分子、顛覆分子…等。

Vatulescu將監控檔案比喻為「拼貼畫」,就在指出這些檔案內容所呈現的被監控者形象,只是為了拼貼出祕密警察偏見中的(恐怖分子、間諜、反革命分子、顛覆分子)原型。其後,若被監控者被轉送調查,則祕密警察或調查機關將從監控檔案中剪貼罪行的片段描述,再做成一份調查檔案。可以想見,這些調查是立基於之前因歧視與偏見所製作的檔案內容,故調查結果是理所當然地指出被監控者符合罪行的形象。

圖片來源:促轉會

台灣的監控類檔案也有如拼貼畫的案例。促轉會邀請林俊義(生物學家、曾任環保署長)閱覽自己的監控類檔案時,他發現自己在報上發表的言論(下圖左)遭到情治機關扭曲為「為匪宣傳」:「我(文章中)說一個現代政治家的毀譽參半是自然正常的現象,唯有中共毛澤東才會永遠是中國的救星。假如是一個有一點點中文常識的話,馬上就知道這個是反諷嘛,那他[指情治機關]就說你這個反諷,你說誰看得懂啊。」亦即情治機關僅裁減後半句,就對林俊義作成不利的判斷(下圖右公文)。林俊義的經驗是文字獄常見的案例,祕密警察或情治機關的偏見,使他們在整理情資時無視於情資的真實性,以便將被監控者拼貼為他們預想的形象。

三、 小結

在作者有限的檔案研究經驗中,Vatulescu的看法可以適用台灣,台灣監控類檔案本身也是歧視性的產物。台灣情治機關對被監控者抱持高度敵意,為了掌控被監控者資訊,情治機關所使用的情資來源相當多元,如競選文宣、日記、手稿、書信、影音、電話監聽、電報以及線民報告等。然而,提供資訊的素材越多元,考證資訊的程序與要求就越複雜,整理資訊的工作也要越仔細,但無論這些核實的工作有無落實,情治人員最終仍以「陰謀」、「偏激」、「叛亂」等詞進行描述刻畫,目的論地拼貼出情治機關對於被監控者的偏見。因此無論情治人員多強調訓練有素及情報專業,其因帶有歧視眼光所做的分析與情資整理,必然與被監控者處境有所差距。對於政治檔案產製的複雜性,2021年由春山出版社出版、史學者撰寫的《政治檔案會說話:自由時代的公民指南》,提供了一些案例說明檔案內容與現實之間的落差。

比較需要關注的是「政治檔案」對於現實政治的影響:拿著政治檔案攻訐政敵的「檔案政治」,會隨著檔案開放應用而即將出現或已經出現。當年的情治機關現今以《國家情報工作法》抵制揭露情治人員與線民姓名,這些機關消極抵制的結果,不只讓政客可以濫用檔案,也讓受過監控的世代必須互相猜忌而被迫重回民主化之前的精神狀態。假若執政的民進黨不願面對自身的歷史與情治機關的抵抗,檔案受到濫用的傷害,將逆襲黨外與民進黨過去獻身與追求民主化而積累的聲望。

然而,對於台灣社會而言,民進黨現階段對過去歷史採取和稀泥策略的負面結果,是讓更多人覺得受過威權統治的世代都是「受迫」而服從體制,所以所有人都可以被諒解;假若台灣轉型正義最終只能走向這樣的結論,那麼台灣將證明「遺忘」也可以是轉型正義的路徑之一,且台灣還將憑藉著多項自由民主的良好指標,成為這個路徑中備受記憶的「典範」。

*延伸閱讀:本站轉型正義專題

*《政治檔案會說話》 書評

※注釋

- 台灣民間真相與和解促進會,2015,《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》,新北:衛城 ↩

- 林建志,2021,〈大敵當前:叛亂犯再上訴破壞社會秩序?──釋字第二七二號解釋檔案〉,收於《奉命釋法:大法官與轉型正義》,台北市:促進轉型正義委員會 ↩

- 王泰升,2017,〈論台灣的轉型正義:過去、現在與未來之間的對話〉,《臺灣法學雜誌》,315:1-24 ↩

- https://twtjcdb.tjc.gov.tw/Manual/Detail/1025 ↩

- https://www.cna.com.tw/news/aipl/201811100214.aspx ↩

- https://www.tjc.gov.tw/presses/122 ↩

- Vatulescu, Cristina. 2004. “Arresting Biographies: The Secret Police File in the Soviet Union and Romania” Comparative Literature 2004, 56 (3): 243-261 ↩