◎沃特.席代爾/美國史丹佛古典學與歷史學教授

※書摘內容取自《大逃離》

書名:《大逃離:羅馬帝國滅亡如何開啟現代經濟大分流》

作者:沃特.席代爾(Walter Scheidel)

譯者:黃煜文

出版日期:2022/01/05

出版社:衛城出版

連結:博客來

帝國支配整個大陸的大範圍土地有多常見?帝國霸權最終陷入永久的分裂有多罕見?歐洲的國家形成經驗有多不尋常?這些問題全都需要比較評估。要回答這些問題,只能檢視帝國有多頻繁地消滅眼前的事物──或至少跡近於消滅。

這些問題要比表面上看來更難回答。帝國疆界是出了名的難以界定。帝國統治有時帶有高度間接的性質,要仰賴屬國來統治臣服的人口。某些地區的地方菁英或軍事勢力在名義上仍受帝國權威節制,實際上卻早已擺脫帝國中心的有效控制。簡單說,我的研究基於這樣的假定:只要帝國領域內沒有公開獨立的政治體,我們就可以說,帝國維持了形式上的統一。但是,即使我們接受帝國統治的寬鬆定義,我們仍要面對如何衡量帝國支配特定地區的程度問題,並且針對這個問題進行跨洲與長達數千年有系統的比較研究。學界現有對帝國規模的研究聚焦於政治體領土的大小、帝國實際控制的土地數量,以及這些範圍如何隨時間而變遷。學界的確有理由聚焦於領土,因為空間無疑是個關鍵變數。眾所皆知費爾南.布勞岱爾(Fernand Braudel)把「距離」稱為文明的「頭號敵人」。廣大的帝國鍥而不捨地維繫各個地區的通訊交流,並且將權力施加到這些地區。帝國的存續有賴於此。即便如此,領土範圍或許不是評估特定帝國形成相對權重的最重要因素。如果我們想了解霸權帝國在形塑社會、經濟與思想發展上扮演的角色,那麼最重要的因素是人。地理範圍未必與人口數量相符:雖然人口眾多的帝國一般總是領土廣大,但不是所有領土廣大的帝國必然擁有眾多人口。

尤其草原帝國有時延伸數千公里與多個現代時區,但統治的人口不過等同於小型農業政治體的一小部分。除非草原帝國擴展到定居文明人口較稠密的區域,否則無法獲得一定的人口權重。這種現象不只局限在游牧民族:一八一五年,俄羅斯帝國統治歐洲一半的陸地,卻只擁有四分之一的歐洲人口;一百年後,俄羅斯帝國擁有亞洲三分之一以上的陸地,卻只擁有不到百分之三的亞洲人口。因此,我把重點放在人口,以人口做為衡量帝國成功最有意義的指標。基本取向是衡量(或者更精確的說是估計)某特定「大型地區」(macro-region)中人口最多的政治體,其統治的人口占該區總人口的比例。主要的政治體占整個地區人口的份額越大,就越能享有實質的獨霸權力。這種現象越頻繁或越持久,霸權帝國在該區歷史上就越具支配性。即使是對歷史人口學不熟悉的人,也能看出這種看似簡單的做法實際上有多麼困難。早期社會的人口數量通常沒有可靠的紀錄,因此也無從實證。人口普查,例如早期中國留存下來的記載,往往相當稀少,而且可靠性不無疑問。我們擁有的紀錄其實全是估計數字,這些數字其實跟猜測沒什麼兩樣,而且絕大多數是現代學者推測出來的,學者間使用的標準還不一致。我必須強調,接下來的估計都是針對過去人口狀況做非常粗略的估算,而且時間越往前就越粗略。這些數值大約有幾個百分點的差異,就跟我圖表上的數值一樣是合理的。即使如此,只要帝國支配的規模差異不大(例如支配超過二分之一而非三分之一的某地區人口),這些數值仍是有用的:我的估計就算有誤,也不可能偏差到影響整體模式的樣貌。只有藉由這種嚴格限制,這些數值才能為全球比較提供足夠堅實的基礎。

我區分了四個大型地區:歐洲、中東與北非、南亞,以及東亞。此外,還有第五個與前兩個地區重疊的混合區,亦即羅馬帝國極盛時期統治的地區,我稱為「羅馬帝國地區」(圖1.1)。整體來說,這些地區長久以來一直是人類宏觀社會演化的核心區域。它們涵蓋了四分之一以上的地球陸地表面,但居住了更大份額的全球人口,在今日大約占了六成。但在過去,這些地區的人口優勢更加明顯:兩千年前,每十個人至少有九個人居住在這四個地區;一千年前與五百年前,每五個人大約就有四個人居住在這些地區。這些地區雖然大小不一,但差異有限。歐洲與東亞的面積分別是一千零十八萬平方公里與一千一百八十四萬平方公里,在空間上幾乎是規模相等的單位。由於廣大的乾燥地區在國家形成的歷史上並未扮演重要角色,因此中東與北非地區較難以界定:中東與北非名義上的面積是一千兩百五十九萬平方公里,但排除阿爾及利亞、利比亞與埃及的沙漠地區,以及阿拉伯半島的魯卜哈利沙漠(Rub’ al Khali)之後,一下子就少了大約三分之一的大小。(雖然其他地區也有一些偏遠的地形,例如戈壁沙漠或副極地歐洲,但相較之下規模較小。)南亞的面積是四百五十三萬平方公里,大約等同於羅馬帝國,羅馬帝國的面積在四百萬到五百多萬平方公里之間,其中的差別在於涵蓋了多少沙漠地區。從面積來看,我們要檢視的這五個地區彼此之間的差異大約在兩倍到三倍之間。人口方面大致也是如此:圖1.2 顯示,雖然東亞一般而言人口要比其他四個地區來得多,但很少超過其他地區的兩倍。過去一千年的中東與北非地區是唯一的例外。量級上的大致類似,使我們不至於犯下對面積或人口差異甚大的地區進行比較的錯誤。因此,面積較小的地區不在本書的討論之列,如東南亞、中部美洲(Mesoamerica)與南美洲西部。我之後會再簡短討論這些地區。

地中海與歐洲

回顧漫長的歷史,羅馬帝國有著獨一無二的地位──它在公元前幾世紀極盛時期對治下地區的掌握堪稱史無前例。公元前五世紀,阿契美尼德王朝的波斯帝國(Achaemenid Persian empire)在相同地區統治的人口不超過該區人口的三成。從公元前一世紀到公元四世紀末,羅馬帝國徹底主宰了整個地區,直到六世紀企圖恢復舊疆失敗,才完全失去這個地區的主導權。

在此之後,重建「羅馬」帝國的努力一一失敗:查理曼(Charlemagne)在八○○年左右取得不太耀眼的復興成果,兩個世紀之後,鄂圖王朝(Ottonian)創造的統治榮景也轉瞬即逝。鄂圖曼(Ottoman) 在近代早期的擴張依然無法超越兩千年前阿契美尼德王朝的人口數量,而拿破崙與希特勒時代的改變也只是相對較小的曇花一現(圖1.3 )。

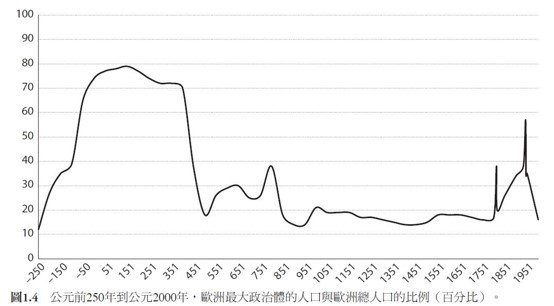

儘管羅馬帝國在全盛時期約有四成人民住在歐洲以外地區,但還是可以清楚看出我們先前觀察到的模式主要是歐洲發展的結果,而非出自黎凡特(Levant)或北非地區:羅馬帝國在歐洲的支配程度無與倫比。在羅馬帝國極盛時期,羅馬人控制了歐洲四分之三到五分之四的人口,不過他們控制的歐陸面積卻不超過四分之一。公元五世紀,羅馬帝國西半部瓦解之後,相應地羅馬帝國東半部占的人口比例下滑到二到三成。查理曼的統一轉瞬即逝,接踵而來的是持續千年的多中心主義,在這段期間,即使是擁有最多人口的強權也無法掌握到五分之一的歐洲人口。就連在短短數年間快速崛起的拿破崙與希特勒也難以與羅馬人相提並論,而二十世紀中葉國力大幅提升的俄羅斯與蘇聯,最終還是在一九九一年難逃崩解的命運(圖1.4 )。

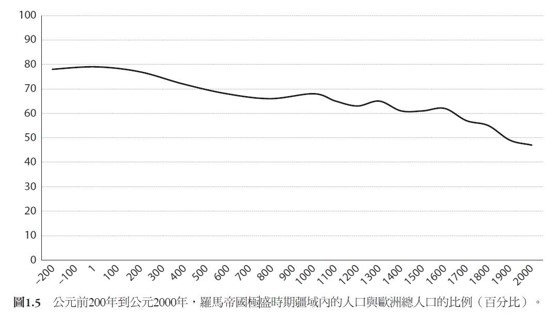

人口變化的劇烈程度依然不足以推翻這個長期視角。即使羅馬疆界之外的四分之三歐洲逐漸住滿了人,其人口數量仍比不上原初的核心地區──就算是今日,這個地區仍只略多於歐洲人口的半數。羅馬帝國之後直到十六世紀,絕大多數時間,住在過去羅馬帝國疆域內的歐洲人口與全歐人口的比例,與過去羅馬帝國時期沒有太大差異(圖1.5 )。因此,中世紀與近代早期歐洲的人口分布,與羅馬帝國時期差異不大。隨著時光流逝,變遷的力量依然不敵持續的力量。

中東、南亞與東亞

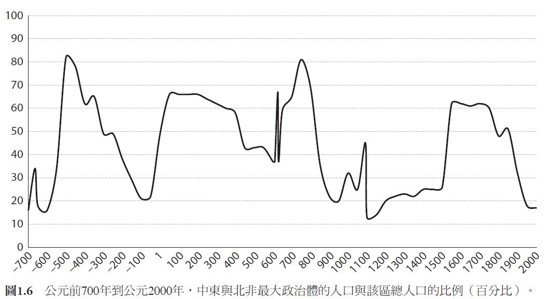

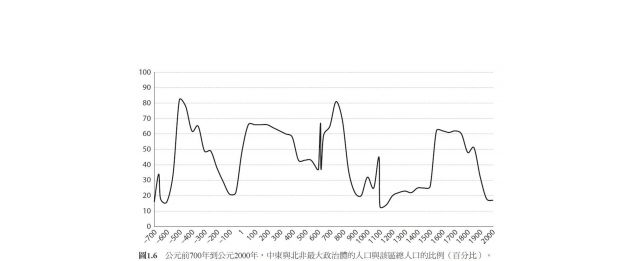

歐洲模式完全不同於其他三個大型地區。曾被羅馬帝國統治的歐洲地區,只出現過一次近乎大一統的帝國,之後便持續長期的多中心主義。相較之下,中東與北非地區在過去兩千五百年間歷經四個不同的帝國統一階段,特別是阿契美尼德王朝、伍麥亞哈里發國(Umayyad caliphate,又稱白衣大食)與早期的阿拔斯哈里發國(Abbasid caliphate,又稱黑衣大食)。在羅馬帝國與鄂圖曼帝國統治這一地區時,由於延伸的領域或多或少相同,因此也出現了類似的人口集中現象,儘管程度較歐洲稍低。

圖中還可看到兩次帝國統一的失敗嘗試,一次是七世紀初遭羅馬人擊敗的薩珊王朝(Sasanians),另一次則是十一世紀晚期因政治分裂而破滅的塞爾柱王朝(Seljuqs)。雖然帝國的發展程度有時會跌落到歐洲在羅馬帝國之後的水準,特別是在一一○○年到一五○○年之間,但之後人口集中狀況持續復甦,直到鄂圖曼帝國解體為止才產生已顯露緊張徵兆的新列國體系(圖1.6 )。

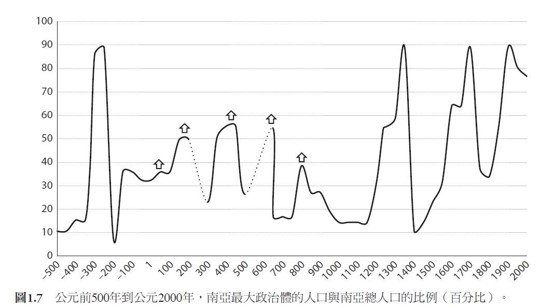

類似的模式也出現在印度次大陸。同樣的,我們可以找到四個在此建立霸權的帝國,分別是孔雀帝國(Maurya)、德里蘇丹國(Sultanate of Delhi)、蒙兀兒帝國(Mughals)與大英帝國,大英帝國最後催生了現代的印度國家(圖1.7 )。相較於中東與北非地區,南亞的支配帝國存續時間較短,而且歷史上絕大多數時間這些帝國的人口頂多只占南亞總人口的一半,其中還斷斷續續出現較為嚴重的分裂時期。

值得注意的是,這個地區的人口估計即使從比較寬鬆的標準來看,誤差範圍還是太大。針對南亞早期的歷史,我重建的數字肯定低估了南亞北部核心地區的相對人口權重,這些核心地區指的是印度河

流域與恆河流域。因此,南亞北部的政治體,如塞迦帝國(Saka)、貴霜帝國(Kushan)與笈多帝國(Gupta),以及存在時間較為短暫的戒日帝國(Harsha)與波羅帝國(Pala),這些國家在總人口中實際占有的比例或許要比圖1.7 來得更高(從圖1.7 可以看到,我以向上的箭頭表示比例上有所調整)。

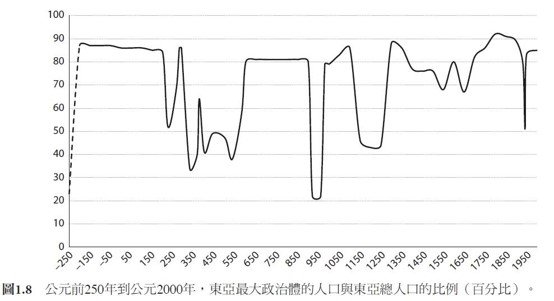

東亞是最東邊的大型地區,這裡的霸權帝國支配力遠高於其他地區(圖1.8 )。過去兩千兩百年來,東亞的最大政治體占了東亞八成到九成的人口。漢朝與晉朝解體後的多中心主義延續了相當長一段時間(即「五胡十六國」與「南北朝」 時期),但分裂程度卻比不上其他地區。

不僅如此,獨霸東亞的超級大國彼此間隔的時間也較其他地區為短,間隔最長的時間出現在十二、十三世紀,但並沒有表面上看來那麼長:當時東亞絕大多數居民只由分占中國本部的兩個強權統治,一個是北方的大金,一個是南方的南宋。同樣的狀況也發生在四、五世紀的一部分時期,以及更晚近的第二次世界大戰期間,當時由中華民國與日本帝國分占東亞絕大部分人口。

由於中國龐大的人口權重,東亞的人口統計模型幾乎完全是中國國家形成過程的反映(圖1.9 )。

比較

前述研究的數據都是按照正式定義的帝國統治而來:只要是政治體主張由其支配的地方,該地人口在統計中就會被列入該政治體統治。當然,我們對於這類主張也得有所保留,畢竟前現代帝國一般而言無法像現代國家一樣有效統治。統治者與中央權威通常是天高皇帝遠,實際統治的權力往往分散在各層級的中間人與地方菁英身上。唯就結果而言,這一現象對本書的研究並沒有太大的影響。在本書所討論的時代裡,各式各樣的授權與非直接統治都是絕大多數情況下的常態,這種狀況直到過去這幾個世紀才在歐洲出現變化(歐洲以外的大型地區甚至要到更晚近才有所不同)。因此,這段為期約兩千年到兩千五百年的前現代歷史大致上仍可相互比較(儘管在理論上明顯有別於涵蓋一切的現代國家),而這也是本書研究的核心。

當然,前現代政治體並非全然相似。相對成功(以當時的標準來衡量)的中央集權時代往往與中央權威衰微的分裂時代交相輪替,兩者之間又難以畫出清楚的界線:即便不再是統一的政治體,阿拔斯哈里發國或神聖羅馬帝國仍舊存續了幾個世紀。或者神聖羅馬帝國是否算是統一政治體,也是個打從一開始就有的疑問。

這個模糊地帶對於整體樣貌造成的差異雖然細微,但產生的影響卻不可小覷。以歐洲為例,一旦採納國家的官方宣稱,就容易低估某些時代多中心主義的影響:把中世紀的法國或德國視為帝國,哪怕是在這兩國最強盛的時候,這樣的界定都太過寬鬆。如果用比較務實的態度評估政治現實的話,這些占據支配地位的政治體所占的人口比例只會比圖1.4 裡所顯示的百分之二十還要再低上許多。而在中東與北非地區,即使我把從阿拔斯哈里發國分離出去的王國視為獨立的國家,類似的問題還是會在鄂圖曼帝國晚期出現:當時鄂圖曼蘇丹僅擁有名義上的宗主權,他的命令對於歐洲殖民前的馬格里布(Maghreb)與穆罕默德.阿里(Muhammad Ali)王朝統治下的埃及已無影響力。在南亞,孔雀帝國的實際疆域至今仍存在爭議。

至於東亞,則往往是中央政府控制力經過長期反覆耗損之後,才會有人在現有的帝國領域內公然建立新政權:東漢末年與唐朝末年就是經典的例子。以中國來說,我們可以透過比較最大政治體的官方宣稱人口占總人口的估計比例,與經過普查所得到的實際人口占總人口的比例,來說明帝國宣稱控制的人口與實際上的差異(圖1.10 )。

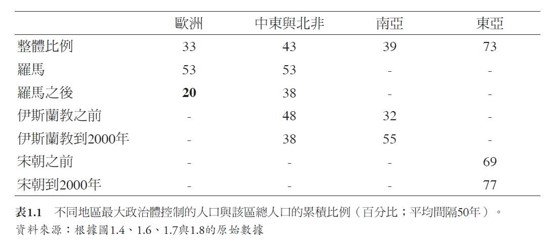

這項比較顯示,中國的國家控制力在四世紀到六世紀的分裂時期出現大幅度的滑落,幅度比單純人口估計所顯示的還要更大。這項比較也顯示唐朝末年與北宋初年的政府在進行人口普查時的力有未逮。到了蒙元與明朝統治時期,國家控制力更是急速下滑。儘管前述這類圖表適合呈現帝國形成的長期模式,但若要看出各個大型地區之間的規模差異,就得要另外參考政治集中的整體比例。我在表1.1 中,計算了各大型地區中人口最多的政治體控制的人口與該區總人口的比例,時間上除了涵蓋本書研究的歷史年限,也包括幾項重要分期。

從這些比例數字來看,我們可以得知大型地區之間存在非常大的差異。歐洲政治集中的整體比例最低,但羅馬與羅馬之後的顯著差異有可能會讓這個比例在解讀上失去意義。東亞的整體比例是歐洲的兩倍以上,而且多年來只出現些微的波動:長達數百年的政治集中趨勢,反映了公元第二個千年以來分裂時期的罕見。其他大型地區則介於兩者之間:羅馬的國家形成對於中東與北非地區有著一定的影響,伊斯蘭在十三世紀之後的國家形成之於南亞地區亦然。整體來看,歐洲歷史的數據最為不均:羅馬時代的比例幾乎是羅馬之後的三倍。這種明顯的斷裂並未出現在其他大型地區。如表1.1 顯示的,百分之二十成為羅馬之後歐洲的比例天花板,但其他地區最大政治體控制的人口比例卻很少低於這個數字。

如果觀察上古時代以後(從六五○年到二○○○年)的二十六個固定間隔(每個間隔五十年),就會發現即便是歐洲人口最多的強權,其人口占歐洲總人口的比例仍舊常常低於百分之二十這道門檻:至少有十九次(或百分之七十三)。相較之下,東亞則是一次也沒有,中東與北非地區四次(百分之十五),南亞約莫是十次(百分之三十八)。同樣是這一段時期的中東與北非地區,人口最多的帝國人口占總人口的比例有十次(百分之三十八)會超過百分之五十。南亞地區也有十次,東亞更是高達二十四次(百分之九十二)。反觀歐洲一次也沒有。

從非常籠統的角度來說,中東與北非、南亞、東亞的曲線輪廓都只是相同模式的不同變化,也就是在支配的帝國與帝國之間零星分布著中心分散的時代。這三個地區的差異僅在於為首帝國的相對持久性以及帝國與帝國之間間隔的時間。南亞處於光譜的一端:帝國存續時間相對較短,帝國與帝國之間間隔著時間相當長的帝國衰亡時期。東亞則在光譜的另一端:絕大多數帝國擁有強大的支配力,存續時間也很長(數百年),帝國與帝國之間間隔的時間則有越來越短的趨勢。中東與北非則介於兩者之間,該地區帝國的支配力不若東亞那樣無孔不入,但卻比南亞來得強韌。

除了這四個大型地區,其他較小地區的帝國幾乎皆無法撼動全局。美洲新世界在哥倫布時代之前,當地政治體僅有較小的人口規模。中美洲特奧蒂瓦坎(Teotihuacan)文明的政治疆域與托爾特克(Toltec)文明的政治體性質至今依然不明,而阿茲特克(Aztec)帝國的興起與西班牙的殖民統治,則掐滅了全中美洲往後數百年多中心主義發展的可能。在南美洲,我們至今仍難以確定安地斯山區(Andean region)的提瓦納庫(Tiwanaku)文明與瓦里(Wari)文明在六世紀到十世紀的統治疆域。十一世紀曾有過一段分裂時期,但後繼而起的印加(Inka)帝國肯定控制了南美洲西部絕大部分的人口,直到印加帝國也被遍及全球的西班牙殖民帝國併吞為止。

這些地方的文化大致上缺乏足夠的時間發展出維持大型帝國的能力:當歐洲人抵達中南美洲時,當地政治體的支配力才正要提升,而歐洲人的出現則扼殺了當地出現舊世界大型地區式權力分配模式的可能。

另一個較小型地區則是東南亞:直到十九世紀為止,東南亞人口一直遠遠少於歐洲、南亞與東亞。從公元第一個千年晚期開始,東南亞開始出現帝國擴張時期與多中心主義時期的交互輪替。在東南亞的大陸部分,高棉帝國(Angkorian Khmer)從九世紀到十四世紀占據支配地位,之後則是大城(Ayutthaya)、高棉與瀾滄(Lan Xang)等多個並存的主要權力中心。十六世紀晚期,緬甸東固(Taungoo)王朝有過一段短暫的擴張期,直到十八世紀開始陷入嚴重分裂。一八○○年左右,暹羅(Siam)的拉達那哥欣(Rattanakosin)王國確立了支配地位。

在馬來亞與印度尼西亞,三佛齊(Srivijaya)帝國於七世紀到十三世紀建立霸權,之後接續的是十三世紀在群島上的信訶沙里(Singhasari)帝國與十四世紀的滿者伯夷(Majapahit)帝國。十八與十九世紀,這些地方最後均由荷蘭殖民者接管。

東南亞顯然沒有任何國家達到霸權帝國的規模。即使在最值得一提的巔峰時期,帝國支配的人口仍相當有限,例如高棉帝國與拉達那哥欣王國或許只控制了東南亞三分之一的人口,至於其他帝國控制的人口更少。馬來半島北方的東南亞大陸與馬來群島之間始終存在隔閡,沒有國家能夠同時連結兩者。從這點來看,東南亞完全是個例外。由於缺少霸權帝國,東南亞不同於中東與北非、南亞以及東亞,也不同於中部美洲與安地斯山區。東南亞也與歐洲不同,因為它甚至連大一統類型的帝國都未曾興起過。我將在第八章討論這種結果是否與東南亞地處不受侵襲的邊陲位置有關。

基於生態因素,四個大型地區以外的其他地區都無法支持大型帝國出現。我們只能針對少數能產生充足且正確資訊的廣大地區來進行有系統的調查,因此蒐集到樣本也僅足以做出一些最基本的歸納。從紀錄中可以明確看到一套廣泛模式,也就是高度支配的普世帝國與分裂的時代交互輪替。這種往復來回的過程被詳細記錄在中東與北非以及南亞的史料中,美洲較為發達的地區也有簡略一點的記載。東亞基本上也是屬於這個模式,雖然近乎大一統的帝國逐漸排擠掉其他分裂時期。

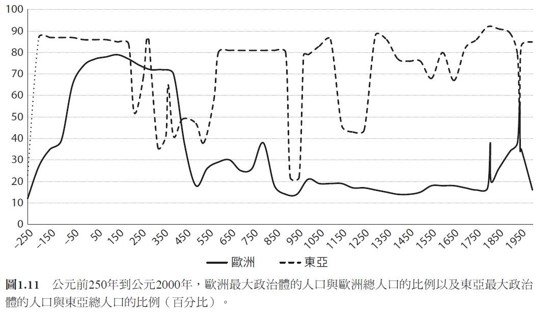

除了東南亞這個較小而且歷史上人口較少的地區,歐洲一直是這個模式的真正例外。歐洲的國家形成遵循著一條獨特的軌跡,軌跡上有一道斷面,代表著某個一次性的轉折點,也就是從霸權帝國轉折到長期競爭激烈的多中心主義。歐洲與其他三個大型地區之間存在某種系統性的差異,而且差異最為醒目的就是東亞(圖1.11 )。

從某個簡單明確的指標來看,從上古時代末期到一三○○年,拉丁歐洲實質獨立的政治體數量從三十幾個增加為一百多個。相較之下,同一時期的中國本部(漢地)則是從只有一個增加為數個。如果我們把兩地的附庸國也算進去的話,差異只會更大。這樣的對比顯然需要進一步解釋。