◎陳方隅/東吳大學政治系助理教授

最近筆者受國際期刊編輯的邀請,為康培莊(John F. Copper)教授的新書Taiwan’s Presidents: Profiles of the Majestic Six寫書評。本書透過訪談、個人紀錄、以及資料分析,為台灣的六任總統做紀錄以及評論,從兩蔣時期一直到蔡英文(不含中間短暫接手的嚴家淦)。這本書讓人有從天堂到地獄般的閱讀體驗,在閱讀之前我有高度期待,但閱讀之後滿滿失望。不過,正好可以趁此機會來羅列一些對台灣政治發展史的錯誤事實認知以及偏差詮釋。

在看到本書資訊時,筆者非常高興看到英文學術界有專書討論台灣,而且是由聲譽很好的出版社,以及長期投入台灣研究的美國學者所寫。這幾年台灣研究受到前所未有的重視,主要理由當然是因為地緣政治的關係。不過其實,台灣一直都是比較政治與歷史研究的寶庫,尤其關於民主化、威權政黨、白色恐怖等主題。近期許多關於中國的研究,也都會拿台灣來做對照,例如許成鋼教授的《制度基因》一書,除了追縱長期的中國極權起源,在結論時也對照了在帝國邊緣的台灣,如何在外力(日本殖民)進入的狀況下,建立起多元政治的基因。

長期研究台灣議題而且著作等身的John F. Copper教授(已經高齡超過八十歲還是寫作不輟,令人敬佩),在這本書當中把台灣到2024年為止的六位總統做了一個全方位的描寫。不管從政治學或者歷史學的觀點切入,這本書都會提供台灣研究一個很好的素材。而本書作者最特別之處在於,在作者序就開宗明義特別強調,作者本人親自見過這六位總統,因此可以提供很不錯的第一手觀察。作者指出,本書的目的是要解析六位總統獲得權力的過程、執政時面對的重大挑戰,以及分析他們執政的成績,做一個功過的評比。

然而,在筆者本人對其資歷與本書的高度期待之下,閱讀全書的結果卻是讓人感到既意外又遺憾。原本期待本書可以忠實呈現過去六位總統任內的政治發展歷程,然而,整本書的論證過程更像是中國國民黨威權時期的官方版本教科書,完全採用了國民黨的視角,甚至在許多基本的事實方面都無法如實呈現。很遺憾本書寫了一個重要的題材,但卻提供非常偏差的觀點,以致於本人寫這篇書評可能會讓讀者覺得我是一個刻薄的批評者。以下我們就以時間序分別簡單指出Copper教授對台灣六位總統的評價,以及舉例不符史實的部份給讀者們參考。

高度讚揚獨裁統治,為威權價值辯護

首先,本書對蔣介石與蔣經國總統的統治是高度評價,認定他們正直、反貪腐、以及「帶領台灣走向民主政治」(paving the way for democracy in Taiwan)。他認為蔣介石讓台灣經濟高度發展,而且還一面「追求民主」(pursue for democracy)。這樣的論點如果不是一個誤會,就是一個嚴重的誤導。

一方面,台灣的經濟在蔣政權接手台灣之後經歷了毀滅性的發展,尤其惡性通膨讓經濟完全崩潰。1950年代是美國經濟援助才穩定住了局勢。接下來,台灣經濟發展主要的因素是1950年代末期「美國經濟顧問團」提出的改革開放建議(當時國民黨的技術官僚們,即使像是李國鼎,也仍然都是以「管制市場」的心態在做事),接下來是美國提供了龐大市場,還有美國與日本等先進國家提供的技術轉移。當然我們不是完全否定以往技術官僚們的執行能力,但執行和規劃是兩件事,而且如果我們要談台灣的經濟奇蹟但卻略過美國因素,這就是國民黨以前所塑造出來的神話故事。

另一方面,講說蔣介石追求民主更是一個怪異的宣傳詞彙。蔣介石是一個沒有任期限制、可以無限連任的獨裁者,他凍結了憲政體制、且以軍警高壓統治,如果這樣可以被稱做是在「追求民主」,那這世界上恐怕沒有任何一個獨裁政權可以被稱為獨裁了。當然,作者也沒有完全避談白色恐怖時期的政治迫害,但是卻只是稍微提起,且輕輕放過。

更糟的是,作者對於228事件和之後長達將近四十年的白色恐怖時期的詮釋,也是令人很不安。他刻意強調「本省人迫害外省人」,這完全是有問題的敘述。比較接近事實的說法應該是,在蔣介石統治下,政治受難者有本省人也有外省人(甚至,外省人受到政治迫害的人也不少),而加害者從來就都是以國家暴力為主,不是來自民間。即使退一步來說,當時民間的不同群體確實有紛爭,但也不應該拿來正當化228事件之後的「清鄉大屠殺」,以及隨之而來長達四十年的戒嚴。

對於轉型正義的追求,以及在遙遠的未來,也就是蔡英文總統時期,當2016民進黨首次取得國會多數之後所進行的轉型正義相關政策與立法,毫無意外地被Copper在之後的章節描述成迫害言論自由與個人自由。而這樣的指控在開頭篇章就開始講了。在開頭的篇章,作者就做出一個非常離譜的指控,他認為民進黨進行轉型正義、清算黨產「讓民進黨成為台灣最有錢的政黨」。這樣的論點完全錯誤。根據監察院與內政部的官方申報資料,國民黨的資產一直都還是有超過新台幣200億元,民進黨大概六到八億元,其他新興小黨大概數千萬元。根本沒有政黨可以看得到國民黨的車尾燈,而且這些數字只是檯面上看得到的部份,還沒有包括一些國民黨不承認是黨產的黨產們。況且,追討來的黨產本來就是屬於全民的、屬於政府的資產,不是民進黨的資產,追黨產是把國民黨不當得來的財產還給人民,怎麼會是讓民進黨變有錢?這完全不符事實。

我個人認為,本書作者如此為獨裁政權辯護、甚至不惜抹黑轉型正義的說法,在民主國家當中是必須要嚴正否定的。而這樣觀念的導正,本身也就是轉型正義工作的一環。

在蔣介石之後,作者同樣給予蔣經國高度評價,認為他帶領台灣走向民主。這個誤會非常深。蔣經國之所以解除戒嚴,其實應該要從1970年代開始講起,當時國民黨執政下發生許多正當性危機,包括被逐出聯合國、在國際上的外交失敗、一連串的人權事件、以及前仆後繼的民主運動給予壓力,在一連串內政與外交醜聞之後,蔣經國不得不進行更多的開放,並且在美國的壓力之下承諾開放黨禁與報禁。

比較政治的研究早就告訴我們,很少有任何獨裁者會「自願」放棄權力。這也是為什麼1987年解嚴之後,國民黨推出同樣嚴厲的《國家安全法》,根本就是「愈解愈嚴」。別忘了,蔣經國長期主導情治單位,是國民黨長期進行暴力恐怖統治的最高指揮官,他塑造出來的親民形象很成功(這點,跟俄國總統普丁非常像。蔣經國真不愧是留學俄國的,有學到布爾什維克主義的精髓)。我們不應該再用他創造的神話繼續美化威權統治。

對國民黨的高度讚美以及平行世界般的社會理解

除了對威權價值的評價之外,本書最大的事實錯誤之一,就是把國民黨的統治宣稱為「清廉」、沒有貪汙(corruption-free),包括他描寫兩蔣和馬英九時期都是如此,把貪腐的錯誤全部歸究給李登輝和陳水扁。其實,在獨裁時代,「裙帶資本主義」(重要商業行為往往需要靠個人的關係來建立)的狀況嚴重,國家重要產業被黨國大老把持,而後也有很多被納入國民黨的黨營事業。在馬英九時期,好幾位重要的中央官員和地方政府官員貪汙被判刑,他自己也捲入幾個圖利的官司,即使他本人全身而退,但國民黨相關的大案子這麼多,他身為國民黨主席與總統,總不可能都沒有關聯吧!從獨裁時代到民主化之後,一直以來到現在,各種貪腐案件最嚴重的都是國民黨,被起訴與判刑的數目都遠遠比其他政黨的人多,說國民黨「清廉」實在是平行宇宙。

另一個重大事實錯誤,是他把馬英九時期的社會運動,尤其是太陽花運動,背景因素描寫成是「有錢的台灣人買下媒體,給人民錯誤的認知」所造成,而他提供的「證據」僅是「《自由時報》的發行量比《聯合報》與《中國時報》還要多」,然後用一句話講說所有其他媒體都是如此。這樣輕率的論點推演實在令人覺得很驚訝。

在學術的書裡看到這樣的論點而且還需要花篇幅來討論實在令人哭笑不得。首先,報紙的發行量不等於影響力。第二,媒體型態有很多種,包括廣播、電視、網路。同樣的內容也不會只有在一個平台出現。第三,從2000年代中期開始,台灣最有影響力的報紙應該是蘋果日報(以及壹週刊),那是香港商人黎智英出資的報紙,不是像Copper所說的「台灣人買下媒體」。事實上,台灣的媒體結構仍然是以偏國民黨的勢力為主,尤其如果我們考量進「中國因素」與「統戰」工作之後更是如此。例如考量中國對台灣媒體的影響力與滲透,他們會用各種方式影響媒體內容,再加上資訊操作與認知作戰的部份都是在為親中派的媒體助攻。從流量和觸及的角度來看,到今天都還是偏中國派的媒體遠遠大於偏台灣派的媒體。

若真的要說有企業家買媒體,比較引人矚目的案例是來自中國的大公司,也就是旺旺,在2012年還引起全台灣的抵制運動,當時就有許多人認為媒體已經被親中派壟斷。Copper所描繪的「媒體被台灣商人買走並且灌輸大家反中概念」的狀況,根本不存在。不幸的是,蘋果日報後來被中共給強迫關門了,黎智英被關進監獄。這些事情,當然都不會出現在Copper的書裡。不過我們可以看到,把所有不喜歡的聲音講成是被民進黨控制、都是綠媒這種說法,在現在的台灣政壇仍然相當普遍(甚至還有不少親中派媒體開始攻擊「國際媒體」、在台灣的外媒記者都被民進黨控制),這些觀點很荒謬但卻有不少人採信,背後大概不乏黨國學者們的大力支持吧!

中國因素與蔡英文:台灣如何成為世界的台灣?

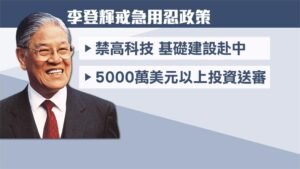

在「中國因素」的認定方面,作者對中國似乎是具有高度的喜好。作者認為從李登輝時期開始就「錯估」中國的局勢與經濟發展,似乎是在暗示台灣經濟只能依靠中國。事實上,李登輝的「戒急用忍」政策就是想要減緩台灣對外投資快速轉移到中國的趨勢,防止產業太快被淘空。馬英九時期全力往中國傾斜的產業政策和各方面的政策,也引起台灣民間社會的高度不安。事實上,太陽花運動是從馬英九上台後的一系列社會運動所累積而來,包括2008年野草莓運動抗議集會遊行法以及政府過度保護來訪的中國官員,2010年抗議ECFA,2012年抗議媒體壟斷,2013年抗議國防部的醜聞,中間還有勞工運動、環保運動、抗議迫遷(例如大埔事件)等議題。到了2014年,馬政府在毫無審查與破壞程序的狀況下,與中國簽訂「服務業貿易協定」。太陽花運動的發生,很大程度上是歷經了長時間對政府不滿、對過度傾向中國引起的擔憂、經濟狀況實在太糟引起的社會不穩定,各種因素集合起來,再加上國民黨為了與中國簽服貿協議而破壞了立法審查的流程,因此才整個爆發開來。當時參與其中的社運團體非常多元,這些社會運動也往往跟政黨之間保持一定的距離,但Copper則是指控民進黨利用了這些社會團體。

圖片來源:民視新聞網

在談到蔡英文的章節時,Copper似乎把中國因素、香港的社會運動暗示為蔡英文競選連任成功的好運來源,還寫說蔡英文時期的經濟狀況不佳。事實上蔡英文時期的台灣經濟在外貿連創新高的狀況下,是不斷成長的。這是由於美國與中國進入戰略競爭、美中貿易戰造成大轉單效應等結構性的因素,再加上台灣的經濟佈局成功,以半導體產業帶動的成長,然後在外交上以民主價值開展與民主盟友的關係。台灣的國際地位在蔡英文政府時期不斷被國際媒體大幅強調,這不是只有因為地緣政治,還有因為台灣經濟尤其高科技產業的成功,以及最重要的是台灣篷勃發展的民主政治,讓台灣成為了對抗「威權擴散」的最前線。

如果沒有太陽花運動,如果像Copper所主張的那樣,講說李登輝和陳水扁都錯誤詮釋中國崛起,暗示說台灣經濟應該要全面走向與中國融合,如果台灣繼續由親中派執政,在全世界形成民主與獨裁兩大陣營對抗的同時,倒向中國那一邊,那麼台灣根本就不會有現在的經濟榮景,而會成為被美國競爭甚至制裁的對象了。別的不說,想像一下如果當時沒有擋下服貿、沒有擋下紫光入股台積電和高科技產業,今天經濟陷落深淵的就是台灣了,可能早就開始談判簽和平協議了吧!這個平行時空其實距離我們非常近,差一點就會實現。

Copper至少還是有稱讚了蔡英文處理兩岸關係的方式,「雖然兩岸關係緊張,但蔡沒有讓狀況變得更糟」。不過,對筆者來說,兩岸關係緊張的因素從來就都是來自於中國對台灣的侵略野心,而不會是怪罪台灣這一方的。整本書有太多地方都暗示「台灣獨立」是一件危險且挑釁的思維和舉動,但是作者卻忽略了一個事實:台灣的存在本身、一次又一次的民主選舉、每一位總統的出現,這都是「獨立」的舉動和表徵呀!若非台灣獨立,又何來這麼多的「總統」們?Copper一面譴責台獨、認定台灣讓兩岸關係變得不好,一面大概沒有自覺自己寫的書肯定會被中共查禁吧!對中共來說,台灣是地方政府,哪來的「總統」?

在本書的最後一章,他統整了對這六位總統的評價,認為前三位總統的表現比後三位還要好很多。然後在蔡英文的部份,評論的方式實在是令人莞爾,一定得紀錄在此。他說:「蔡英文的世界觀在她當上總統之前,並沒有發展得很完整。她體會到民進黨的台獨的立場和台灣日益依賴中國的經濟是無法並存的。她的觀點(只能)追隨著美國對中國的看法,把中國定義為一個威權國家,以及追隨美國的印太戰略,強調東南亞的重要性。」這個論點同樣地在方法論上有缺陷,因為他沒有引用任何訪談或分析,僅有個人詮釋。而且,這個論點實在是違反基本的事實。

蔡英文在李登輝時期就被招募進國安團隊,也是1999年「特殊兩國論」的起草人之一,在此之前,她是擁有名校學歷的國際法教授,2000年之後還擔任陸委會主委,為什麼會需要到2016年才形成「完整的世界觀」?再者,中國政權的性質,還有需要由美國來定位嗎?而且,美國啟動「印太戰略」的時期(2017),不只遠遠地晚於台灣在第一線面對中國威脅的時間點,而且也晚於蔡英文的「新南向政策」提出時間點,為什麼會是印太戰略來教導蔡英文關於東南亞國家的重要性?我不知道作者是怎麼提出這些連基本時序都不對的評論,倒是覺得這些說法看起來很類似中國官方那樣貶低台灣領導人的觀點。

圖片來源:總統府

小結

綜合而言,本書對事實層面的描述就出了很多的問題,因此在這樣狀況下所做的評斷,自然也會很不準確。一般來說,寫書評都需要講書本的優點和缺點,然後介紹本書最值得讀的地方,但我找不出來該怎麼推薦其中值得讀的部份,我們可以把本書當成威權時期中國國民黨的教科書視角延伸到當代。或許,本書最大的意義可能是在於,它告訴我們「認識歷史」的重要性,我們都需要瞭解到獨裁者對於黨國神話的建構以及其影響,看其如何一再自我複製與延伸至今,甚至影響了美國學者寫出來的研究。至少,身為台灣人,對於台灣政治史要多知道一些。

※附註:

本文是書評的形式,因此沒有一一列出註腳。在這邊我們舉例推薦幾本台灣戰後政治發展史的書(姓名筆劃排列),提供大家一些參考。

吳乃德,2020。《臺灣最好的時刻,1977-1987:民族記憶美麗島》。春山。

吳介民等編,2014。《秩序繽紛的年代1990-2010:走向下一輪民主盛世(2014年新版)》。左岸文化。

吳聰敏,2023。《臺灣經濟四百年》。春山出版。

李筱峰、薛化元,2019。《典藏台灣史(七)戰後台灣史》。玉山社

周婉窈,2022。《轉型正義之路:島嶼的過去與未來(二○二二年增訂版)》。玉山社

松田康博,2019。《臺灣一黨獨裁體制的建立》。政大出版社

林孝庭,2017。《意外的國度:蔣介石、美國、與近代臺灣的形塑》。遠足文化。

林孝庭,2021。《蔣經國的臺灣時代:中華民國與冷戰下的臺灣》。遠足文化。

若林正丈,2009。《台灣—分裂國家與民主化》。新自然出版。

若林正丈,2016。《戰後臺灣政治史:中華民國臺灣化的歷程》。臺灣大學。

陳翠蓮,2023。《重探戰後臺灣政治史:美國、國民黨政府與臺灣社會的三方角力》。春山。

陳翠蓮,2017。《重構二二八:戰後美中體制、中國統治模式與臺灣》。衛城。

陳翠蓮、吳乃德、胡慧玲,2013。《百年追求:臺灣民主運動的故事》。衛城

薛化元編,2021。《中華民國在臺灣的發展【臺灣史論叢 戰後政治篇】》。臺灣大學。

龔宜君,1998。《外來政權與本土社會—改造後國民黨政權社會基礎的形成(1950-1969)》。稻鄉文化。

English

Beckershoff, André, and Gunter Schubert Ed. Hopeful Begin, Hopeless End? Assessing the Presidency of Ma Ying-jiu in Taiwan (2008-2016). Routledge.

Ho, Ming-sho, 2019. Challenging Beijing’s Mandate of Heaven: Taiwan’s Sunflower Movement and Hong Kong’s Umbrella Movement. Philadelphia: Temple University Press.

Roy, Denny. 2002. Taiwan. A Political History. Cornell University Press.

Schubert, Gunter, and Chun-yi Lee Eds. Taiwan During the First Tsai Ing-wen: Navigating in Stormy Waters. Routledge.

Sullivan, Jonathan and Lev Nachman. 2024. Taiwan: A Contested Democracy Under Threat. Agenda Publishing.

若要固定吸收英文的台灣資訊,可找:New Bloom Magazine

這本到底是什麼爛書= =