◎林澤民/美國德州大學奧斯汀分校政府系教授

※本文由作者授權刊登,原出處:林澤民教授部落格

台灣之民主、自由,有「自由之家」(Freedom House)等國際非政府組織的客觀認定。然而在國內,反對黨政治人物動輒批評政府獨裁、專政,比起世界公認的極權國家也不遑多讓。同樣的,台灣的防疫表現獲得世界多國媒體的讚美,但認為政府隱匿疫情、黑幕重重的國內批評者也不乏其人。這些分歧的語言只是政治話術(rhetoric)或硬拗(spin)嗎?還是一句「平行時空」便可帶過?

同一個物件可以有許多不同的面向,同一個現象可以有許多不同的觀點,這應該算是常識,但當別人與我們對同一物、事看法歧異,有時我們還是會大惑不解。

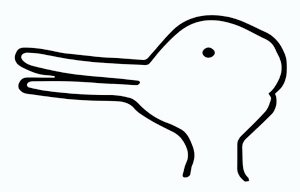

英國哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)曾以一張「鴨兔圖」為例,說當一個人原來看成鴨子後來看成兔子,或原來看成兔子後來看成鴨子,他可能會感到:「我看它並未改變,但我看它不一樣了.」(“I see that it has not changed, and yet I see it differently.”)維根斯坦以此來說明「看到面向」(seeing an aspect) 的現象以及「看」這個字在不同的句子、不同的脈絡中可以有不同的文法。

事實上,維根斯坦的語言哲學便強調「意義」的開放性和無限性:同一個字並沒有固定的、有限的用法,而一個字的意義,端看它的用法如何而決定。「看到面向」可以說是維根斯坦語言哲學的延伸。同一個人看到同一事物可能會在不同時間看到不同面向,不同的人在同一時間也可能看到不同面向。 但是維根斯坦並未說所有看到的事物面向、所有的意義詮釋都是可以接受、可以辯護的。如果一個社群之內,語言的意義是可以隨意的(anything goes),那語言將無法用來溝通,語言不成語言,社群也就不成社群了。

維根斯坦:「遵循規則」的悖論

語言的使用是有一定規則的,使用語言的人必須遵循這些規則才能溝通,而這些規則並非靠著口語或文字規範就可建立,乃是需要經過學習、訓練、應用的過程才能通曉活用。

維根斯坦常舉數列接續的例子來說明意義的開放性。譬如我寫下一個數列的前三個數:1,2,4,…,然後要妳猜下一個數是什麼。妳說:「這很簡單,每個數是前一個數乘以2,也就是這數列的規則是「x2」,1×2=2,2×2=4,所以下一數是4×2=8。」 我說:「錯了,下一個數是7。」妳不情願地說:「好吧,那規則是「+n」,也就是每個數是前一個數加上它的序位n,1+1=2,2+2=4,4+3=7,所以下一數是7+4=11。這總該答對了吧!」我說:「又錯了,下個數是12。加的不是n,而是費氏數列(Fibonacci sequence)1,2,3,5,8,13,…;1+1=2,2+2=4,4+3=7,所以下一數是7+5=12。」這個猜數字遊戲玩到這裡,妳大概就不想玩下去了。

維根斯坦在《哲學研究》(Philosophical Investigations)一書中說:「這是我們的悖論:規則無法決定任何行動,因為任何行動都可以被拗成是在遵行規則。答案是:如果任何事都可以拗成遵行規則,那它也可以拗成違反規則。這樣也就無所謂合乎或不合乎規則了。」(PI201)維根斯坦認為這樣的悖論對「遵行規則」有所誤解。當我們對規則提出一個又一個詮釋,好似每個詮釋在當下都對,等到下一個詮釋的時候又覺得它不對。它認為掌握一個規則並不在於提出對規則的詮釋,而在於「遵行規則」以及「違反規則」的實踐。

維根斯坦又說:「設想有人畫了一條線當作一把尺這樣用:他拿了一副圓規,讓圓規的一隻腳沿著這線當作『規則』遵行,另一隻腳也著移動畫線。可是當他依著規線移動的時候,他同時貌似很精確地調整圓規角度,全程專注著規線好似它決定了他該怎麼做似的。我們看著他,卻看不出他開闔圓規有什麼規律性。從他的操作我們學不到他遵行規則的方式。這裡也許我們會這樣說:原來的規線看似密切地指引他何去何從,但那不是一個規則。」(PI237)

維根斯坦強調的是:遵行規則是一種實踐、一種習慣、一種制度,它必須由學習、訓練、應用等過程來建立。自己認為自己在遵行規則並不就代表你的確在遵行規則。因此,遵行規則不能是私人的行為。人們在遵行規則的時候是有可能犯錯的,如果我宣稱我在接續數列的時候私下遵行著某種規則而別人永遠猜不透,那我接續數列的方式便不能說是遵守規則的行為。

克里普基的「斷言條件」

普林斯頓大學教授克里普基(Saul A. Kripke)對於維根斯坦「遵行規則」的論述有一個激進的詮釋。他認為維根斯坦「規則無法決定任何行動,因為任何行動都可以被拗成是在遵行規則」的悖論是一種懷疑論,維根斯坦接受了這個懷疑論,並以「私人規則」之不可能提出了解答,正如「私人語言」之不可能一樣。

在飽受爭議的《維根斯坦論規則與私人語言》(Wittgenstein on Rules and Private Language)這本書中,克里普基主張維根斯坦的悖論表示規則和意義有任意詮釋的開放性和可能性,例如妳所熟悉的加法說不定只能用於我們演算過的小數目,當數目超過我們習用範圍時,誰知道它仍然會和我們所熟悉的加法一樣呢?如果妳感到困惑,我可以告訴妳:我在1980年代用$100鎂買的頂級HP15C計算器算12,345,678,901+87,654,321,098得到的結果是9,999,999,999,比你學到的加法要少一個9!

克里普基認為晚期維根斯坦已經從他早期強調語言之「真值條件」(truth condition)的語言哲學轉向強調「斷言條件」(assertability condition),也就是命題不是世界真實的圖像,而是立基於社群中的可斷言性。以上述數列接續為例,當我說我的數列是依據某一通則產生的時候,我的斷言是否可以得到相關社群大多數人的支持?如果我只是依據我私人的、別人無法觀察到的通則,例如我是依據我的夢境來決定下一個數目,我的所謂通則便沒有可斷言性的條件,我便不能說我遵行的是自己的通則。維根斯坦那位使用圓規時隨意調整圓規角度的人也是一樣。

克里普基對維根斯坦的詮釋並未被大多數的維根斯坦學者所接受,但如果不把它與維根斯坦連結而當做克里普基自成一家的理論,它似乎是當前台灣某些政治語言的使用者所引以為據的。

回到本文開頭所提出的問題:批評政府的人究竟是在何種意義之下說台灣的政治不民主?他們的政治語言所根據的,究竟是真值條件還是斷言條件?同樣的,反對他們的人,究竟是要根據真值條件還是斷言條件來批評他們?如果「民主」的意義可以無限轉換延伸而與世界的真實圖像不相干,那是否我們只能用民調來決定台灣民主不民主的可斷言性?

如果克里普基的說法是對維根斯坦的嚴重誤解,那麼維根斯坦的正確詮釋對台灣政治語言的混亂又能作出何種澄清?

維根斯坦的「世界圖像」

維根斯坦的早期著作《邏輯哲學論》(Tractatus Logico-Philosophicus)主張「語言的圖像理論」(the picture theory of language),認為語言與真實相對應才有意義,而邏輯命題就像是事實狀態的圖像。他的名言是:「如果我們無法(有意義地、合乎邏輯地)說話,我們必須保持沉默。」(Where of one cannot speak, thereof one must be silent.)他晚期的語言哲學雖然顛撲了這種實證主義的意義理論,卻不是如克里普基所說的從「真值條件」轉到「斷言條件」。

維根斯坦認為一個字詞的意義不能脫離使用者的生活形式 (form of life),也就是日常生活中的種種活動。在特定的生活形式之中,語言使用者說出字詞,同一脈絡中人自然懂得而有所回應。字詞的一來一往密切配合著生活形式中語言使用者人際之間的互動,有如在玩一種遊戲,因此維根斯坦稱之為「語言遊戲」(language game)。

因為生活形式不同,同一個字詞在不同的語言遊戲中也會有不同的意義,這些不同的意義可能有所重疊,但不會有共同的核心意義。這種意義的蔓延,維根斯坦把它稱作「家人相貌的相似性」(family resemblance)。比如兒女跟父母在相貌上各有部分相似,但要說全家相貌的特徵,卻又舉不出來。維根斯坦的門徒們喜歡用一個過度簡化的口號來點明這種對字詞意義的理論;「意義就是用法」 (meaning is use),並無所謂本質 (essence)存在。維根斯坦的語言哲學因此是反本質主義的哲學 (anti-essentialism)。

政治學者,例如柏克萊大學的柯里爾(David Collier)及他的合作者,便曾有系統地分析用來標籤各種「民主」形式的衍生名詞。這些名詞也許有「家人相貌的相似性」,卻很難找到共同的核心本質。畢竟極權專制如中國者,都說他們的政體是「民主集中制」,而「人民民主專政」更是集矛盾於一詞。

其實,早在1956年,英國學者葛利(Walter B. Gallie)就在他影響深遠的論文〈本質有爭議之概念〉(Essentially Contested Concepts)中舉「民主」為例,說明它的各種面向無一可以視為民主之本質。他更進一步闡釋「民主」概念之開放性,並指出各種用法之競爭使得民主的目標更為模糊、成就更難釐清。

但維根斯坦仍然認為語言遊戲的底層有一個他稱作「基岩」(bedrock)的基礎,這基岩由一些無法證明、類似於「常識」或「前知識」的命題所組成。維根斯坦在1951年死前的最後著作《論確定性》(On Certainty)這本書中把這些命題統稱為「世界圖像」(World Picture,Weltbild),但這個理論跟「語言的圖像理論」其實大不相同。

《論確定性》所檢驗的是哲學懷疑論所質疑的命題。當時維根斯坦劍橋大學同事摩爾(G. E. Moore)寫了兩篇文章企圖「證明」像「這是一隻手」、「我不是在作夢」這類關於外在世界存在的命題。維根斯坦認為這些命題不是知識的對象。他認為我們只有在很特殊的脈絡中才會說「我知道這是一隻手」、「我知道我不是在作夢」。在日常語言中,這些命題是不證自明的:它們是語言遊戲的參考架構、知識辯證的終端(end point)。

認同——「我是誰」——正是「世界圖像」的關鍵的部份。它是從生活形式、從實踐中透過社會化的過程而形成的「常識」,它無法證明、不受質疑、也不必辯解。恰恰相反,它常被人們用來做為其他政治命題的辯解,甚至影響到人們對事實的認知。

結語:認同的神話

為什麼認同會影響對事實的認知?心理學有所謂「認知不協調」(cognitive dissonance)的理論:當人們對各種事情的態度互相衝突時,心理上會產生不協調的狀態,而因此有不舒服的感覺。為了解除這種不舒適感,人們可能會下意識地處理資訊並選擇性地調整態度,讓心理狀態恢復和諧。中國認同者接觸到關於中國的負面資訊或台灣的正面資訊時,可能會下意識地排斥或賦予不同詮釋,這樣選擇性處理資訊避免認知不協調,就會造成認同對事實認知的影響。這種過程,也可以說是一種「防衛性的投射作用」(defensive projection)。

認同透過投射作用避免了個人層次的認知不協調。然而在一個認同分歧的社會中,我們就有了兩套互相不協調的語言遊戲,讓兩個族群宛如活在平行時空裡。

維根斯坦在《論確定性》書中一度把世界圖像稱作「神話」(mythology)。根據結構主義人類學者李奇(Edmund R. Leach)對緬甸高地政治系統的研究,神話的功能正是「為派系辯解」(myth as a justification for faction)。在台灣,認同的神話正是黨派之間政治語言遊戲的最後依據。

延伸閱讀:

「危險邊緣」的台灣民眾親中反美還是親美反中?

「維根斯坦盒子」裡的台灣人

如何了解同性婚姻:維根斯坦「語言遊戲」的觀點

《蘋果》停刊、民主價值和憂患意識

突然得知《蘋果日報》紙本在台灣將要停刊,不禁有些許感傷。

回想《蘋果》初來乍到時給人的印象,就是它只是一個八卦性媒體的小報,甚至讓某些人會有一定程度的反感,也許也曾經帶給不少人傷害。那時的《蘋果》似乎也只是一個嗜血、資本主義下的產物。但是,隨著時事變遷,《蘋果》創辦人黎智英和相關工作者在近年來所付出的努力,不得不讓人相信,他們的存在在台灣和香港已經變得非常重要,是抵抗霸道強權的一個必要聲音與力量。

所以,當突然聽到《蘋果日報》紙本將停刊的消息,對國人而言,這不僅是一個些許感傷和令人震驚的消息,這背後也許也隱藏著一些值得深思的問題。

須有守護普世價值危機感

上個世紀晚期,著名的美國政治學者法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)曾經於1989年以《歷史的終結》一文一夕成名,大膽預言說「歷史的終結」。福山當年樂觀地預言著西方民主的勝利。當年民主戰勝共產的勝利,也奠定了啟蒙運動以降現代性所追求的民主、自由,在很長一段時間,成為了人們心目中所謂的普世價值之基礎。

然而,當近年川普現象所引起的一些爭議,卻讓當年這個大膽預言的福山直言「美國在衰敗」。美式民主移植到伊拉克的徹底失敗,也讓他開始思考民主與國家能力的關係。

種種現象,都不禁讓人憂心,所謂的普世價值正在受到挑戰。尤其是當新冠疫情爆發,西方國家確實一度顯示出危機處理能力的不足。

最近《紐約時報》甚至有專欄說:「世界上的自由民主國家已經失去了定義民主的壟斷地位,……絕大多數美國人和法國人對他們自己的政治制度深感失望。有些人甚至不相信他們仍然生活在一個民主國家。其他許多歐洲國家也是如此。」、「由於社會受到恐懼和不確定性的影響,人們對什麼是民主治理的看法已被打亂。」

以上現象讓我們驚訝,西方人竟然自己都開始對民主價值感到混淆,不得不說這是當前疫情所帶來另外一種重要的價值危機!

這些問題其實在直接面對強權大國的台灣,也早就發生。不少號稱院士級的學者一直對這種「大國崛起」充滿好奇也樂觀其成,還好意思說「一黨專政」的體制有強大的治理能力,能帶來政治穩定?這些人歌頌這個大國霸權充分發揮了「大」的優勢與「後發優勢」?甚至還說這是一種21世紀人類文明的重要道路與參照?(我到底看了什麼?)

還好這些象牙塔的人總是自我感覺良好而已,一直站在主流民意的對面。然而,當國內疫情危機又起,今天《蘋果》紙本又將停刊,也不得讓台灣社會更該有一些憂患意識,多增加一些警覺,更堅定一些要守護民主和普世價值的危機感!https://tw.appledaily.com/forum/20210515/Q4YIXJZBQ5C7FEKGAA2YVD226I/