◎蔡榮峰/時任國防安全研究院政策分析員

※本文收錄於胡川安編,2019。《關鍵年代:意識形態、排外、極端局勢如何摧毀民主和走向戰爭》。聯經出版社及作者授權轉載。

書名:《關鍵年代:意識形態、排外、極端局勢如何摧毀民主和走向戰爭》

編者:胡川安

出版日期:2019/08/07

出版社:聯經出版

連結:博客來

民粹興起:俄式起義的獨特配方

被革命摧毀的政權,制度總比它之前的政府有所改善。經驗證明,對於一個壞政府來說,最危險的時刻,通常是它開始改革的時候……人民起初忍受一些邪惡,認為這是不可避免的。而一旦他們認為有可能消除這些邪惡,邪惡就會變得不可容忍。

—法國政治社會學家,托克維爾,《舊制度與大革命》

在沒有天險守護的俄羅斯,外敵入侵每每關乎生死存亡。為了自保,平民階層自願以勞役換取保護的情況相當普遍。對統治者來說,擁有兵農兩用的勞役人口,往往比封地更為關鍵。十三到十五世紀之間,農民與貴族之間的關係較類似於契約,甚至在閒暇之餘賺外快。

到了十六世紀末沙皇戈都諾夫(Boris Fyodorovich Godunov)時代,農民實際上成為了貴族地主的私人財產,權利受到嚴重剝奪,處境類似美國的黑奴,失去遷徙自由,被牢牢綑綁在土地上,世世代代以繳納金錢或勞役方式,向地主償還債務。一六四九年起,這種剝削成了法律,帝俄崛起的基礎—「農奴制」儼然成形。

對於發展落後於西方鄰國的俄羅斯來說,奠基於「奴性」的農奴制,其衍生的集體心理當然有利大國崛起。弔詭的是,層出不窮的農村騷亂同時也是這個朝代的特徵。在階級流動完全靜止的封建社會,暴動,成了農奴表達不滿的出口。

此外,在兵農合一的專制帝國,動員大量人力的戰爭,往往為鬆動社會體制打開一道破口。對外征戰的士兵返鄉後,多半帶回異國的新衝擊。而戰爭時期的物資徵用和經濟影響,則對民心向背產生推波阻攔的效果。

拿破崙戰爭、克里米亞戰爭、日俄戰爭與一次世界大戰,每一次都為俄國民粹添加柴火,直至革命爆發。

在拿破崙戰爭末期,俄羅斯士兵曾短暫進軍法國,踏上這個俄國過去師法的「文明國度」。他們親身體會到,一個人的價值在法國大革命所造就的公民社會,與自己階級森嚴的祖國到底有多麼天壤之別。這種相對剝奪感,使得這批參戰老兵回國後,把啟蒙運動的精神傳入了過去鐵板一塊的軍官階層;自由派思想迅速蔓延後,沙皇的宮殿看來也就不若過去那般巍峨了。

西元一八二五年十二月二十六,聖彼得堡的樞密院廣場上,爆發了「十二月黨人起義」(Decembrists Revolt)。這個以征法老兵為核心、約三千人組成的祕密網絡,趁著沙皇亞歷山大一世駕崩的權力轉換期,化暗為明,希望推動君主立憲,並廢除農奴制。

雖然「十二月黨人起義」最終失敗,卻成了後世自由派的象徵,留下深遠影響。這代表軍隊不再只是沙皇控制人民的工具,而是成為反抗沙皇的標誌性,日後將成為俄國改朝換代的重要關鍵。

一八五三年克里米亞戰爭開打後,俄國統治階級親眼見證了法國自由公民所組成的軍隊,與自家農奴軍隊的士氣究竟有多大差別。打了敗仗的沙皇亞歷山大二世(Alexander II)簽下了《巴黎和約》(Treaty of Paris 1856),為「俄國維新」拉開了序幕。

亞歷山大二世開始積極推動俄羅斯版的工業革命:大興鐵路、改革財政、改採徵兵制。戰敗既是轉機也是危機,雖然一方面能減少保守貴族阻力、增加改革的正當性,但另一方面,改革卻也得步步為營,否則容易爆發大規模的社會動盪。一八五八年,俄國六千萬總人口裡,農奴就高達四千八百萬。

圖片來源:alamy

一八六一年三月三日,亞歷山大二世發表《解放農奴宣言》(Emancipation Manifesto),農奴身分廢止,成為在國家具有法律地位的農民,享有人身自由,希望藉此複製英法經驗,將農村人口轉化為都市工人,並建立現代化的軍隊。

矛盾的是,為了安撫貴族,農奴解放法令規定地主應與農民協議,給予部分土地所有權,農民也必須按政府公告的價格向貴族買地,國家提供八成貸款,年息六%並可分期四十九年償還。

結果事與願違;乍看之下農民似乎獲得了自由與土地,但實際上政府公告地價遠高於市價,差額卻變相由農民負擔,而實際上精華的林地、水源地、牧地反倒被地主拿走。農民可耕作的土地不但變少,還無權像過去一樣使用公共區域,積欠的債務也比以前更沉重,只是他們的債主從貴族變成國家。更糟的是,政府還找了村社的鄰居相互監視,讓他們連偷跑的機會都沒有。

無怪乎在「解放」後,農村暴動不減反增。

自詡開明的亞歷山大二世還醉心於啟迪民智、准許女性受教育、推動小學教育,增設大學,培養出了一大群知識分子。一八七二年,俄國成為了世界上第一個翻譯馬克思《資本論》的國家。社會主義思潮約莫從這個時期,開始影響俄國知識階層。矛盾的是,多年後這批接受歐洲思潮的知識分子,反倒成為了顛覆皇權的主要力量。

亞歷山大二世的改革,實則親手為帝國埋下了定時炸彈。

一八六○到一八七○年代,俄國興起浪漫的「民粹派運動」(Narodniks)。新興中產知識階層深刻同情農奴,認為他們只是從封建奴隸變成資本主義時代的生產工具,唯有發展社會主義才能避開無產階級宿命,廣大的農奴階級也再次被視為推翻沙皇的潛在力量,一批又一批知識青年則積極下鄉宣傳理念。

這時的「民粹」與今日意涵大不相同,指的是「菁英走向人民」之意。不過最終可說是失敗了。

「民粹派運動」的失敗經驗在知識圈裡播下了反思種子,形成半世紀後群眾運動與革命的根基,一種以無政府主義者巴枯寧(Mikhail Bakunin)為代表的想法逐漸滋長:「人民革命」不會自然產生,必須由一小部分的革命分子領導廣大的農民起義。深深影響爾後崛起的列寧。

一八八一年三月十三日,亞歷山大二世在聖彼得堡被激進左派的地下組織「人民意志黨」(Narodnaya Volya)以炸彈攻擊身亡。

他的死變成「保皇立憲派」與「革命派」兩股改革勢力易位的轉捩點。

目睹父親死去,繼位的亞歷山大三世,趕走了朝中所有自由派,政策重返高壓統治的路線,俄羅斯社會宛若重新蓋上了鍋蓋的一只壓力鍋,新沙皇回應民意的方式就是不斷鎮壓,而各地下革命組織因此迅速壯大。

到了最後一任沙皇尼古拉二世(Nicholas II)的時代,歐洲工業化程度與俄羅斯拉開了距離,沙皇急於推動現代化的資本主義,藉此作為工業化基礎。而專制政權的高壓方式,自然是溝通成本最小的途徑。尼古拉二世對政治改革則視而不見,讓俄羅斯帝國錯失了最後的一線生機。

一九○四年二月,日俄戰爭開打,剛好碰上當年作物歉收、物價飆漲,工人的工資變相大縮水。到了年底,俄國帝都最重要的軍工廠「普特洛夫工廠」(Putilovsky Zavod)爆發罷工,引發連鎖大規模罷工潮。

一九○五年一月二十二日星期日,上萬名工會組織的工人們,在加彭神父(Georgii Gapon)的帶領下違反示威禁令前往冬宮遞交請願書,希望沙皇主持公道,維護工人權益、結束戰爭並召開立憲會議。沒想到現場士兵因場面太緊張擦槍走火,高唱愛國歌曲的遊行頓時演變成一場屠殺,上百人當場死亡,這天就是俄國史上惡名昭彰的「血腥星期日」。

「血腥星期日」意外承接了「十二月黨人起義」與「民粹派運動」,這下子從農民、軍官到工人,各個階層都注入了反沙皇的能量,簡直就是幫革命搭建好了柴火。如同歷代背離了保護者神聖形象的沙皇,尼古拉二世的統治正當性開始受到質疑,接下來幾個月城市與農村暴動開始擴散到全國。

一九○五年九月五日,日俄戰爭大局底定,俄方戰敗的消息在國內引發巨大震盪,再加上幾個月前才發生過「血腥星期日」,這一切都讓人朝著「沙皇不顧人民死活」的方向聯想。

尼古拉二世迫於壓力,起用了自由派的維特(Sergei Yulyevich Witte)擔任首相,在十月三十日頒布了《十月宣言》(October Manifesto),38宣告俄羅斯準備實行君主立憲,保障人民的宗教、集會結社自由。

然而,一九○六年頒布的憲法最終證實了尼古拉二世只是虛晃一招,因為憲法保留了沙皇解散杜馬、任免政府首長與否決國會議案的權力。不久連維特都遭撤換,轉而啟用保守派的斯托里賓(Pyotr Arkadyevich Stolypin)。

斯托里賓一面強調「維穩」,大力打壓革命派與自由派,一面企圖透過土地改革與移民政策稀釋邊疆異族,一面拆解農村暴亂這顆最大的革命未爆彈。他以土地整併來提高農業生產、帶動經濟成長,藉著糧食出口賺取的外匯來促進工業發展,為沙皇統治取得正當性,同時追趕西方各國,希望挽救成長大幅落後的俄羅斯帝國國力。

在執政菁英的認知當中,造成俄國農業生產力低落的主因,不外乎在一八六一年「解放農奴」時,沒有真正一步到位,粗放式的傳統村社制度被保留了下來,阻礙了規模經濟與農業技術進步。

斯托里賓推動的「土地私有化」,就是要將繳稅義務,從村社的集體擔保制,改為現代化的個人稅制,希望透過鼓勵土地整併,提高產能。同時創造一批與國家站在一起的農業中產階級。而對於那些失去土地的人,斯托里賓允許農民脫離村社前往開始工業化的城市打工,甚至給予兩年的寬限期,儼然帝俄版「打工度假」,若不適應新生活,只要屆滿前回到原有村社仍可保有原來的可耕地,或是給予優惠條件,鼓勵移民到西伯利亞、高加索等邊疆地區開墾。然而,這個過程終究是以國家利益為考量,伴隨著鎮壓與脅迫。

當時的俄國農民的財富觀是零和的、民粹式的,相信天下的好東西是有限的,餅的大小是固定的,不會增加,這種概念被稱之為「有限的好」(limited good)。大部分的俄國農民對於土地價值的認定來自於勞動耕作。對他們來說,當土地開始集中在「不事生產」的少數富有人家手中,那就代表更多人會因為這些好吃懶做的「寄生蟲」而被迫離鄉背井討生活。

結果兩年寬限期大限一到,對於城市生活不適應、無法適應艱困移民環境的農民潮大量回流原鄉,各種衝突一次爆發,造成一九一○年與一九一一年期間,斯托里賓原本想緩解的農村暴動反而到達頂峰,俄國社會對立加劇。

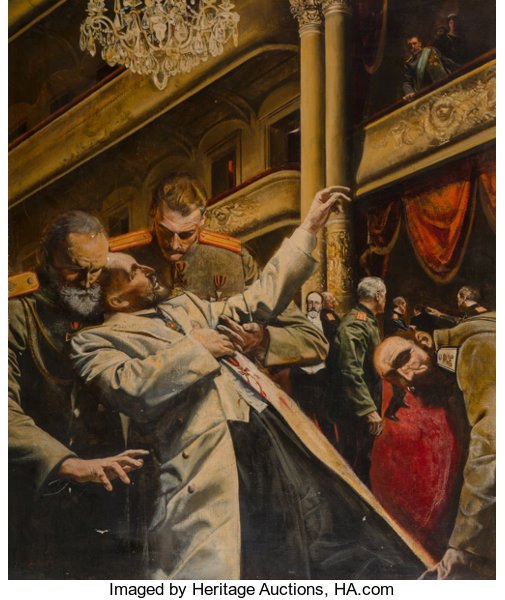

圖片來源:Heritage Auctions

一九一一年九月十四日,斯托里賓陪同皇家成員出席活動,在基輔歌劇院遭槍殺,四天後傷重不治。

這場刺殺發生的時間點正好在一戰前夕。斯托里賓退出歷史舞臺後,保皇派已是朝中無人。一九一四年第一次世界大戰爆發,在沙皇與人民之間的矛盾隨著戰況惡化之際,革命派躍升為推動歷史巨輪的關鍵,支持度迅速攀升。

一九一五年俄軍在西線幾乎全面潰敗,國內怨聲載道、經濟惡化的情況宛如一九○五年對馬海峽吞下戰敗的翻版。

原本國會杜馬建議,以保障農工階級權利與撤換內閣,來平息節節敗退引起的民怨,沒想到尼古拉二世大概是沒察覺到世局變化,不但拒絕還直接解散國會,一九○六年又不顧國內搖晃的政局宣布御駕親征,將朝中大小事都交給皇后亞歷山德拉(Alexandra Feodorovna)。

一九一七年三月八日,國際婦女節當天,首都彼得格勒的婦女們上街遊行,高喊「麵包」、「和平」、「自由」等口號,呼籲政府停止戰爭、重視民生,工人們也一塊加入遊行。名稱與「血腥星期日」被綁在一塊的普特洛夫機械廠的成員,也出現在隊伍之中。

首都示威迅速演變成全城暴動,人們沿路洗劫麵包店並砸毀商店,短短兩三天內參與暴動人數就超過二十萬。人在軍事大本營莫及廖夫(Mogilev)的尼古拉二世收到電報後並未重視,治安單位也一如既往強力鎮壓,「血腥星期日」憾事重演,鎮壓當場上千人殆命,然而到事件平息前,真正死亡的黑數恐怕不下二十萬,已經到了大屠殺的規模。

許多前線歸來的士兵不願對同胞開槍,反而陣前倒戈,加入農民、工人、少數民族「造反」的行列。皇城大亂、王公大臣紛紛遭到逮捕,燉煮帝國專制的壓力鍋,這次真的徹底炸開了,史稱「二月革命」。

最後在國會杜馬的勸說之下,尼古拉二世於三月十五日深夜昭告退位,恆亙三個世紀的羅曼諾夫王朝,就此畫下句點。

顛倒帝國:由階級鬥爭打造的新世界

讓一切權力歸於蘇維埃。

—列寧

一九一七年三月十六日這天,俄羅斯帝國一夕之間成了準共和國,國會杜馬所在地,塔夫立達宮(Tauride Palace)出現了「兩個議會」。由「立憲民主黨」(Constitutional Democratic Party)掌握的臨時政府,以及「社會民主工黨」(Russian Social Democratic Labour Party)領導的「彼得格勒蘇維埃」(Petrograd Soviet)。

前者大多屬於中產階級與地方貴族,後者則是首都士兵與工人的組合。兩個權力中心大致以階級區分,有如俄羅斯舊有社會結構的縮小版。金字塔頂端的皇權退散後,剩下兩個利益大相逕庭的社會集團爭奪著國家權力真空。農民暴動傳統與馬克思主義無縫接軌,俄羅斯歷史長久以來的內部矛盾,搖身一變成了資本階級與無產階級的鬥爭。

不過, 當時社會民主工黨的主流派系為孟什維克(Mensheviks),他們遵守馬克思主義最初的理想,認為階級革命應該是一種群眾自發性的改變,剛發生的二月革命就是最好的例子。推倒封建後,應該靜待下一場革命的產生,而非揠苗助長地跳過資本主義階段、直接進入社會主義。

甫自瑞士歸國的列寧(Vladimir Lenin),於一九一七年四月十七日代表社會民主工黨的激進派系布爾什維克(Bolsheviks),在彼得格勒蘇維埃的會議上,發表著名的《四月提綱》(April Theses)。主張反對與充斥資本家的臨時政府合作、反對繼續對德作戰、要求沒收所有私人土地分配給農民、迅速建立無產階級政府。

最後,列寧喊出了經典名句:「讓一切權力歸於蘇維埃。」

從列寧提出的《四月提綱》就能夠發現,他已經察覺一旦階級被打破之後,無論是民主還是革命勝利都是屬於多數人,而這樣子的「多數」,在帝制瓦解的俄羅斯,指的就是原屬帝國金字塔底層的農民、工人以及基層軍警。無論列寧口中未來的藍圖有多麼潦草,只要站在多數方,其他領導集團失去民心就意味著更多人與布爾什維克站在一起。紅色統戰的雛形乍現,權力將以人心向背的方式,一點一滴地轉換。

列寧的《四月提綱》喊得響亮,不過在「孟什維克」占多數的情況下,「彼得格勒蘇維埃」議會仍拍板定案,決議與臨時政府合作。

一開始,實權的確掌握在臨時政府的手中,畢竟閣員差不多就是勸退沙皇的同一批人。自認繼承帝國遺緒的他們,畢竟還是那同一批講求道德秩序的知識菁英,打算繼續履行對協約國的同盟義務。

結果俄國民眾一聽到還得繼續打仗,五月馬上爆發大規模反戰暴動,七月初對德作戰失敗後,布爾什維克一派於七月十六日煽動發起「七月事件」(July Day),性質同樣是反戰,卻有奪權的企圖。臨時政府大肆抓捕布爾什維克成員,逼得連列寧都得暫時逃往芬蘭避風頭。沒想到這次的滅黨危機反倒成了轉機。

圖片來源:jacobin

「七月事件」的鎮壓景象削弱了民眾對臨時政府的信任,並刺激了臨時政府,使其內部的保守派快速右傾極端化。手握重兵的陸軍總司令克爾尼洛夫(Lavr Georgievich Kornilov),於九月十日發動政變,欲消滅整個彼得格勒蘇維埃,建立軍事獨裁政權。

他麾下六個師團向首都迅速逼近,臨時政府總理克倫斯基(Alexander Kerensky)只好向彼得格勒蘇維埃求援,還把臨時政府的軍火交給他們,最後雖然順利在幾天內弭平政變,槍枝卻收不回來。布爾什維克的勢力,早就廣泛滲透彼得格勒蘇維埃。

「七月事件」對彼得格勒蘇維埃議會的影響正好相反,使其快速往極左靠攏,不少人紛紛轉向激進左派的布爾什維克。於是,布爾什維克不知不覺成了多數。

彼得格勒蘇維埃新任主席托洛斯基(Leon Trotsky),本來是孟什維克一派,不過他在「七月事件」受到波及被捕,出獄後便悄悄加入了布爾什維克,並掌理「軍事委員會」(Military Revolutionary Committee),暗中將昔日有軍警背景的成員,編成赤衛隊(Red Guards)。

當托洛斯基於十月八日當選彼得格勒蘇維埃議會主席時,這個曾經是各派社會主義者高談理想的全國性議會,實質上已淪為布爾什維克一黨獨大的外殼。

一八六○年「民粹派運動」的失敗經驗、農村暴動的長期傳統,讓部分知識分子相信社會主義烏托邦不會自動降臨,否則皇朝不會這麼久才被推翻。列寧提出,在資本主義與社會主義中間有一個人為的過渡期,那就是作為催化劑的「無產階級專政」。以少數知識菁英領導多數無產階級,執行「民主集中制」;雖然以現代的眼光看來,無異是專制政權。

然而,列寧認為唯有暴力奪權,才能從資本主義進入這個過渡期。而剛剛當選彼得格勒蘇維埃議會主席的托洛斯基,就是這個思路的實際執行者。

等到臨時政府發現引狼入室,已經為時已晚。

一個月後的十一月七日晚間,停靠在彼得格勒港灣中的軍艦「阿芙蘿拉號」(Avrora)突然傳出砲響。已經準備好暴力奪權的布爾什維克,在緊繃的局勢之下自然認為是起義信號,攻入了七月臨時政府才入主的冬宮,並在零星衝突後推翻了臨時政府,總理克倫斯基則倉皇出逃。

共產預言神話中的「十月革命」於焉誕生。

或許是托洛斯基計畫縝密,也可能是個誤觸的巧合;「十月革命」沒有「二月革命」驚心動魄,在首都之外的人甚至一無所悉。

然而,當革命成功後,「讓一切權力歸於蘇維埃」終究淪為話術。

俄羅斯史上第一次真正民選的「蘇維埃立憲大會」(Russian Constituent Assembly),只存在了不到一天的時間。布爾什維克選輸翻臉不認帳,俄羅斯隨即陷入內戰,反對布爾什維克的各派勢力在全國各地掀起戰事。

俄羅斯人這才發現,原來列寧的話並沒說盡:唯有布爾什維克選贏的蘇維埃才算數。

一九二二年十二月布爾什維克宣告勝利,建立「蘇維埃社會主義共和國聯盟」(Union of Soviet Socialist Republics, USSR),定都莫斯科,舊皇都隨後被改名為「列寧格勒」(Leningrad)。

一切彷彿文明時光倒轉,又回到那個與游牧帝國對抗的莫斯科。

蒙古鐵騎早已走遠,俄羅斯卻為自己建造了鐵幕。

俄羅斯方程式

以靈魂為基座的帝國,終究會被靈魂吞噬。

俄羅斯地緣的先天缺陷,造就了禦敵境外的防衛觀,追求壓倒性的強大武力幾乎成了歷代統治者的執念;「征戰」在俄羅斯的另一個名字,就是「安全」。只不過,參戰軍事人口愈龐大,意味著發生大規模社會波動的機率也愈大,再加上俄國農奴制的暴動特性,遲早會發生革命的想法必定曾在每位統治者心中閃過。

然而,俄羅斯並未經歷中國那種因農民、流民起義頻頻改朝換代的情況。這個外族入侵無數的悲情國度,發展出了一套獨特的君權神授沙皇神話,早在民族主義盛行之前,他們就用膜拜創造了自己的救星。

蒙古侵略為他們找到了俄羅斯的天下共主;神聖羅馬帝國的毀滅讓他們接過了天主的權柄;與西方衝撞的文化價值,則深藏在他們的語言中。

一位沙皇、一個信仰、一種語言。

當人民轉移了信仰的對象,沙皇也就走下了神壇。

「十月革命」的本質,就是這個俄羅斯統治方程式的置換過程。

當列寧、共產主義、共黨俄語各就定位,標榜社會民主的蘇維埃終究還是成了帝國,並以似曾相似的方式轟然倒下。

當俄羅斯的邊界沒有止境,新的信仰儼然成形。

(本文上篇連結)