◎廖育嶒/中央研究院政治學研究所博士後研究員

「倒閣」的聲音去(2024)年就有人提過,但引起的討論不多。最近在「大罷免」的風潮之下,已經有好幾個選區傳出第二階段連署達標的消息,而中國國民黨這邊推出罷免反制,卻衍伸出「死亡連署」問題引起關注(死亡連署指的是送出的連署書中有連署人在連署前已過世),其中又以罷綠委團體比例及涉案件數最高 [1]。國民黨多個地方黨部因而遭到檢調搜索偽造連署書的行為,引起國民黨強烈不滿,發動包圍檢調抗議。[2] 台北市長蔣萬安更開出第一槍,拋出立法院應該考慮推動「倒閣」,促使國會改選。

圖片來源:財訊

倒閣是什麼?

倒閣制度源自於英國等議會內閣制國家。在議會內閣制國家中,部分的「多數黨」國會議員身兼內閣成員(即政府部會首長),且多半是由黨主席來擔任首相。內閣需對國會負責,首相可主動向國會提出「信任投票」(vote of confidence),國會議員也可向國會提出「不信任投票」(vote of no-confidence),兩者的性質相同只是發起方不同,一旦內閣失去國會信任(信任投票沒過,或者不信任投票通過),首相需要下台負責。部分民主國家如德國及日本,採用「建設性不信任案」(onstructive vote of no-confidence),倒閣的同時還必須伴隨提出新首相人選,以避免內閣及國會陷入無政府狀態。

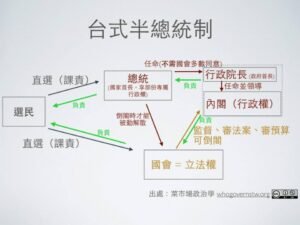

我國是雙首長制,總統是國家元首,最高行政首長是行政院院長。1996年第四次修憲案以後,行政院院長直接由總統任命,且不需要立法院的同意。這造成後續學界一直爭辯的議題:如果總統和行政院長屬於同一政黨,總統擁有權力,卻不需直接對國會負責,而行政院長權力有限,但必須對國會負責,很多人說這會形成總統「有權無責」,行政院院長「有責無權」的現象。此外,若立法院通過倒閣案,行政院院長可呈請總統解散國會,這進一步突顯總統「有權無責」的情況。因此,倒閣案在台灣的政治體制中通常被視為政治宣示的動作。歷年來,立法院僅發動過三次倒閣案,針對的行政院院長分別為1999年的蕭萬長,2012年的陳沖,以及2013年的江宜樺,均以倒閣失敗收場。

圖片來源:菜市場政治學

如果倒閣真的成功之後呢?

依我國憲政架構,「倒閣」就是內閣制國家中的國會對行政內閣提出「不信任案」。倒閣案成立的要件,依我國憲法增修條文第三條第二款規定「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署,對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後,應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成,行政院院長應於十日內提出辭職,並得同時呈請總統解散立法院;不信任案如未獲通過,一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」同時,依憲法增修條文第二條第五款規定,「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內,經諮詢立法院院長後,得宣告解散立法院。但總統於戒嚴或緊急命令生效期間,不得解散立法院。立法院解散後,應於六十日內舉行立法委員選舉,並於選舉結果確認後十日內自行集會,其任期重新起算。」

所以重點有幾個:倒閣成功只需要半數立委的同意。但由於行政院院長乃由總統任命,不須經由立法院同意,因此即便立法院成功倒閣後,總統仍可以選擇不讓行政院院長辭職,同時,總統也可以經諮詢立法院院長後,直接解散立法院,這與典型內閣制國家作法不同。

不過,國會是否改選要看總統的意思,因為憲法裡面寫的是總統「得」宣告解散立法院,這個「得」(ㄉㄜˊ)指的就是「可以」,但並不是說非得(ㄉㄟˇ)要如何。依目前立法院三黨不過半的生態,但在野黨聯盟實質過半,倒閣是可以成功的。但若依照各家民調單位(例如台灣民意基金會、國立政治大學選舉研究中心)政黨支持度的民調來看,國會如果改選,不見得對在野黨有利(舉例來說,如果民眾黨現在的支持度是10%,那麼倒閣解散國會重選之後,他們的席次會由8席變成3席左右,最好的狀況也只有4席)。也因此筆者認為在野黨並沒有強烈動機要提倒閣。

即便立法院倒閣成功,總統也宣布解散國會,一旦立法院改選,立委任期則重新計算,也就是直接進入第十二屆立法院,未來立委選舉將不會與總統大選在同一年舉行。至於某在野黨政治領袖提出「立法院改選,總統也要一併改選」,這在實務上是不可能的。一來總統的民意正當性來源和立法院是不一樣的(這就是總統制或雙首長制下的特色),二來依憲法第49條規定,「總統缺位時,由副總統繼任,至總統任期屆滿為止。」除非正、副總統皆要辭職,否則依憲法增修條文第二條第八款規定,「總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權」,並補選新任總統、副總統,但任期僅能繼任至原任期屆滿為止。這與立法院解散後改選,其任期重新計算不同。也就是說,沒有任何法律基礎以及實務上的可能性,去要求總統重選。

另外,作者認為朝野雙方皆無意倒閣與解散國會重選,還有一項重要原因在於,總統與立法院選舉未來將無法同時舉行。在選制改革以前(第二至六屆,1993至2007年),總統任期四年,但立委任期三年,以致總統任期中必須面臨立法院的改選。事實上,第七屆(2008年)以前的立法院,立委選舉的投票率遠較總統選舉要低,過去總統大選的投票率皆在七至八成左右,但立委選舉大約僅六成左右。總統與立委合併選舉,確實能拉抬投票率。強而有力的總統候選人更能拉抬同黨立委的選情。如果總統解散國會,總統與國會任期不一致,將可能重回過去每年都有選舉的舉行,這與過去希望透過九合一地方合併選舉的改革,讓台灣平均每兩年才經歷一次大選,減少社會不斷經歷政治動員跟衝突的精神相違背。

其他民主國家為何要解散國會?

歐洲多數內閣制國家,多依循國會對內閣提出不信任案後,由首相提出總辭,並同時請求國家元首(君主或總統)解散國會。[3] 不過各國的規定不太一樣,例如愛爾蘭跟冰島的首相同樣可以向國家元首請求解散國會,但國家元首可以拒絕。像德國則採用「建設性不信任案」,國會必須同時選出新任總理,才能對內閣通過不信任案。德國總理也能主動要求信任投票,但如果失敗,可由德國總統考慮解散國會。不過也有國家沒有解散國會的選項,例如瑞士跟挪威,首相無權解散國會,即便面臨國會通過不信任案也只能內閣總辭,無解散國會之選項。

我國解散國會的條件是國會要先倒閣,與多數內閣制國家一樣相對被動。但也有相對主動的國家,日本則是代表性案例。日本的眾議院,從1949年 1月23日到2017年 10月 22日為止,總計舉行過25次的選舉,其中僅有一次(1976年12月5日)是眾議員任期屆滿的選舉,其餘24次都是由首相依日本國憲法第七條,主動解散眾議院後的選舉(吳明上,2019)。[4] 安倍晉三首相卸任後,2021年10月31日是繼1976年後,第二次完整任期屆滿而改選的眾議院選舉,由自民黨岸田文雄出任首相。但自民黨後來深陷貪汙醜聞,岸田文雄不再角逐黨主席,由石破茂當選黨主席。原先自民黨擁有眾議院多數席次,但石破茂上任後主動宣布解散國會,並於2024年11月改選,結果意外丟掉國會多數席次。

實際上,日本同樣可依日本國憲法第69條,循不信任案通過,解散眾議員重新改選之機制,但實際上日本首相更常依日本國憲法第七條,主動解散國會,成為首相的專屬工具。日本首相解散國會的動機有很多,諸如利用解散來重整政局或強化領導地位,為了削弱黨內派系反對勢力,或是認為改選可以增加更多席次以降低不信任案通過的風險。石破茂上任宣布解散國會的動機,也可能是因為因應其上任,想透過國會改選,為其強化民意基礎,結果事與願違。相較德國、法國、英國等國,在解散國會有明確限制與制衡機制外,日本首相能幾乎自由地選擇解散時機,成為「日本特有」的現象(吳明上,2019)。

與台灣同樣是雙首長制的法國,法國總統同樣有權力主動解散國會(國民議會),但事先必須諮詢三個人,分別為總理、國民議會議長,以及參議院議長。國民議會解散後,須在20至40天內重新舉行新一屆國民議會選舉。國民議會解散後的一年內,不得再度解散。最近一次由法國總統主動解散國會為2024年,當時6月9日歐盟舉行歐洲議會選舉,極右派聲望不斷攀升,其中法國的國民聯盟(RN)更在法國國內獲得31.37%的選票,遠遠勝過名列第二的法國執政黨復興黨(RE,得票率僅14.60%)。法國總統馬克宏選擇利用這個機會來進行政治豪賭(他實在不需要這麼做,因為歐洲議會的選舉跟國內的選舉其實沒有連動),於同日宣布解散國民議會,於6月30日、7月7日分別進行第一、二輪投票。[5] 馬克宏成為前總統席哈克於1997年解散國民議會以來,再次舉行提前國會選舉的法國總統。[6] 但選舉結果是執政黨大敗,僅在總席次577中獲得155 (26.9%)的席次,只能繼續以少數的國會席次來執政。

結論

從近期台灣社會對倒閣與解散國會的討論可見,雖然「倒閣」在憲政設計中是一種制衡行政權的重要工具,但在我國雙首長制下,其政治功能與實質影響力卻受到結構性侷限。相較於典型內閣制國家,台灣的倒閣制度具備高門檻、低成功率,且一旦倒閣成功,總統仍可選擇留任行政院院長又可以解散立法院,形成一種「由總統決定是否懲罰國會」的設計,凸顯出我國制度中「總統有權無責、院長有責無權」的長期矛盾。

這樣的制度安排,不僅削弱國會對行政權的政治問責,也讓倒閣淪為在野黨表態式的政治工具,而非真正能促進政治問責的機制。反觀日本與法國,即使制度不同,至少在操作上仍能發揮解散國會作為政局重整與權力重分配的功能。然而這類解散往往帶有高度的政治風險,一旦民意誤判,如同石破茂與馬克宏所經歷的案例,反而可能讓執政黨席次變得更少而加深執政困境。

因此,政治制度設計的重要意涵在於:在一個總統主導、內閣負責的體制下,若無法釐清權責關係與調整倒閣、解散國會的機制與對應條件,國會將難以發揮其作為民主核心的問責角色。未來若欲強化民主治理與行政問責,或許應重新檢視倒閣與國會解散制度的設計邏輯,甚至不排除討論朝總統制或內閣制收斂之方向,以回應現行制度模糊所引發的矛盾。

作者認為內閣制的倒閣與解散國會有項最大的優點,就是可以不定期訴求民意重新授權,人民不必等四年一次才能進投票所再次做出選擇,但缺點就是政府更迭頻繁,可能導致政局不穩定,日本即為案例。

至於跟台灣一樣是雙首長制的法國,由於法國總統任內就會面臨一次國民議會的改選(國會選舉和總統選舉不同時舉行 [7], 等於是民意的一個重新檢視的機會。另外,組成聯合政府或者是像法國曾經發生過的「左右共治」也可能是一種解決憲政僵局的機制,過去曾經有法國總統的政黨與國民議會多數黨不一致時,總統任命國會多數黨領袖為內閣總理,然而我們卻看到雙方在施政上互有衝突。陳水扁前總統的國會少數時代,也曾經短暫任命國民黨籍的唐飛來組閣,但很早就宣告失敗。在總統制或半總統制下,要組成「聯合政府」在實務上是非常困難的。

總而言之,即便我國憲法有倒閣與解散國會機制,但事實上從未發生過,這突顯我國憲改設計上的缺失。除非朝野均有共識,否則修憲門檻之高,未來根本修憲無望。在大罷免的風潮之下,或許此時大家可以多認識一下目前憲政體制的設計。

延伸閱讀∶總統制、雙首長制、內閣制?台灣到底需要什麼樣的憲政框架?

※註腳

[1] 就立委罷免案來說,35件國民黨立委罷免案,有15件(佔43%)的案件涉及死亡連署(120案)及偽造連署(160案);17件民進黨立委罷免案,全部涉及死亡連署(1784案)及偽造連署(42案)。

[2] 過去偽造連署書的狀況也是有出現,但現在多了法源依據去處理。去年底12月20日立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》,增訂第98條之2,「利用他人個人資料,未經同意偽造、假冒提議或連署者,處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」今年2月18日起生效,提供檢調法源依據辦案。

[3] 許多內閣制國會仍保有象徵性國家元首,例如英國採君主立憲制,仍保有國王,但政治實權掌握在國會多數黨,多數黨領袖即為首相。德國同樣政治實權在內閣首相,但總統是團結國家的象徵性人物,由聯邦大會(Bundesversammlung)選舉產生的。聯邦大會的組成包括所有德國聯邦議院(Bundestag)的議員以及各邦議會選出的相同數目的邦代表,共同選舉產生,由過半數者當選,每五年改選一次。

[4] 吳明上,2019,〈日本首相解散眾議院之研究: 「七條解散」慣例的形成與分析〉,《東吳政治學報》,37(3): 1-40。

[5] 法國從總統到國會議員選舉,採取「兩輪投票制」(Two-Round System, TRS),第一輪投票時,候選人只要獲得過半數的有效票(且選民投票率達25%以上),就可直接當選;但如果沒人過半則進入一週後舉行的第二輪選舉。有資格進入第二輪決選的條件是,第一輪得票數超過登記選民中12.5%的候選人可以參加。如果只有一人達到這門檻,則由得票第二名一同參加第二輪決選(避免一人獨選局面)。第二輪決選實施相對多數制,由得票最多者當選,不需過半。

[6] 法國總統中,戴高樂任內曾2次解散國會,密特朗也是2次,席哈克、馬克宏各為1次。

[7] 這也與2002年以前法國總統任期七年,2002年以後法國總統任期改為五年,國民議會議員任期五年有關。

針對註釋第二點

這次的連署不適用選罷法

去看起訴書全都是個資法和偽造文書來辦

根本沒有綠媒最愛說的選罷法

如果適用新的選罷法那連署就需要身分證影本

要對自己的文章負責

客觀事實都會寫錯

過去只是中選會不想抓而已

賴總統會不想解散國會嗎?