2016大選只剩幾天,不少網友還在困擾到底要把票投給哪位候選人或哪個政黨,一直滑手機、看朋友討論,看到大腦都資訊過載當機。為了舒緩大家的焦慮,有不少學術單位、網路媒體、以及公民團體推出了候選人配對遊戲:你勾選你對一些國內外重大議題或政策的態度,然後就跳出一排數字說你跟哪些候選人最接近、跟哪些候選人最遠。然而,這些小遊戲可信嗎?這數字是真的,還是跟臉書上的心理測驗一樣結果是亂跳的?這樣的小遊戲對民主有幫助嗎?本文作者曾親身參與2012年立委選舉時由中山大學、台灣大學、清華大學及中研院等政治及資管系所師生聯合開發的iVoter議題立場測驗系統,該系統與歐洲大學學院﹝European University Institute﹞合作,並也已出版兩本中英文學術專書。因此本文希望以政治科學的角度,來說明候選人配對遊戲是如何做出來、眉角之處為何、以及對選舉可能的影響。

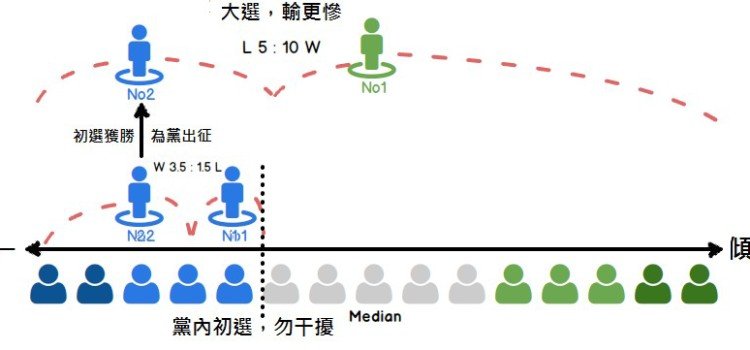

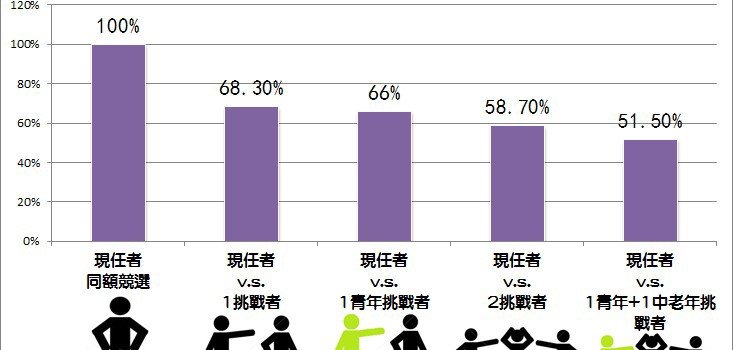

候選人配對遊戲的原理與2016各黨候選人政策分佈圖