對學術工作者而言,「桌拒」當然是令人沮喪的。而「桌拒」作為一種審查機制本也存有著正反面意見

大家都討厭的桌拒(Desk Rejections),該去還是留?

對學術工作者而言,「桌拒」當然是令人沮喪的。而「桌拒」作為一種審查機制本也存有著正反面意見

經歷二○二○年總統大選、COVID-19疫情後,公部門在社群上的聲量交出亮眼的成績,也成為假新聞在臺灣留下最令人意外的影響─一支前所未見的執政黨聲量部隊。

大科學3D書腰-300dpi-750x350.jpg)

《大科學》是一本精彩的故事書,獲得普立茲新聞獎的麥可.西爾吉克(Michael Hiltzik)為我們講述了一九三○年代到冷戰時期,美國科學界的重大發展。這條歷史主軸,其實也與東亞的我們息息相關,以下我就來分享跨太平洋的「大科學」發展。

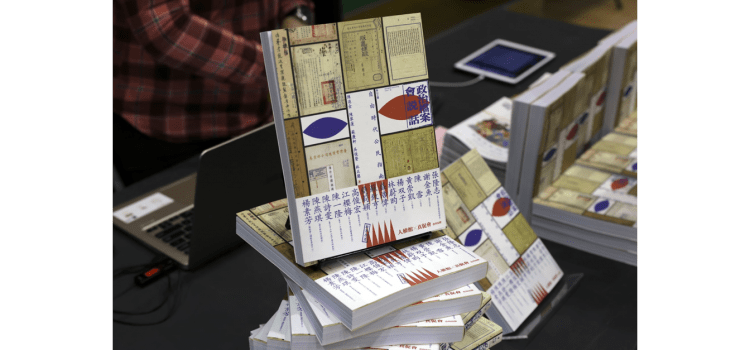

戒嚴時期的臺灣發生眾多政治案件,無數個人受害、家庭慘遭橫禍,受害者與家屬該如何獲知案件始末?

政治檔案的公開,點燃追查真相的希望,但同時也開啟了戒嚴時期白色恐怖歷史的複雜面貌。不過,檔案中的記載都是事實嗎?我們能不能相信檔案?應該怎樣看待檔案?