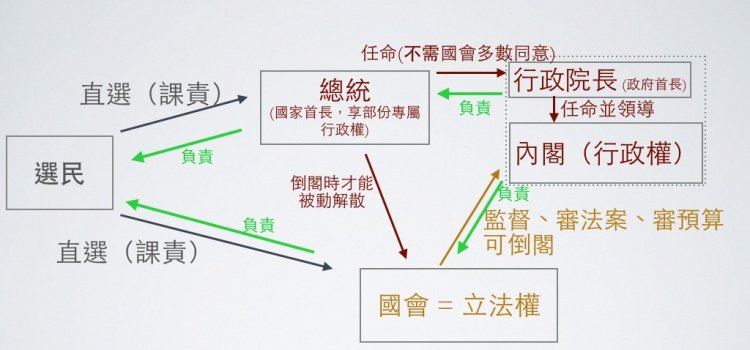

長久以來內閣制和總統制是全球較居優勢的兩種體制,並且由英國和美國分別扮演領頭羊的角色。不過,世局多變,到了二十世紀末全球第三波民主化進入尾聲,一時間湧現了包括台灣在內的三十多個半總統制國家,這造成憲政體制全球版圖的大變動。傳統上憲政體制的二元競爭,轉換為「總統制、議會制、半總統制」三分天下的新局面。時序再邁入二十一世紀後,最新情況又是如何?鼎足而立的當代政府體制類型分佈,是否維持不變?憲政體制的選擇與定位,是一項具有濃厚的規範性價值問題,也一直是台灣憲政發展中持續爭論的重要實務課題。一個國家的憲政體制設計和其對民主政治的影響,是國際政治學界研究的焦點,而且這個議題至今仍然充滿活力。儘管已有大量相關文獻,但對於本世紀最新的全球發展趨勢的系統性觀察,仍顯不足,這限制了我們對實務的理解和理論的發展。作者想要藉此和讀者分享個人最新的觀察。

二十一世紀憲政體制的採行和變遷:區域與全球趨勢之探討