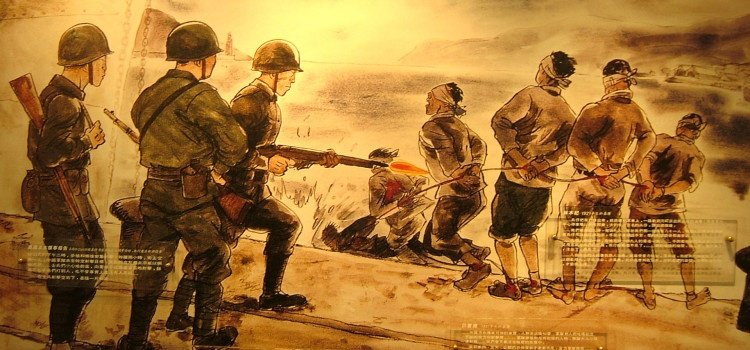

「你是軍人,還是法律人?」促進轉型正義委員會在訪查任職於台灣威權統治時期的軍法官時,反覆向他們確認這個問題。軍人的職責簡明,需要服從上級命令,在威權統治時期還要效忠領袖。相較之下,軍法官的身分有些特殊,他們不只是軍人,還受過法律專業訓練,在法庭上需要依法審判,也應能理解憲法對於人民基本權利的保障以及權力分立的分際。那麼,當有權介入審判的領袖──例如蔣介石──是個沒有法律專業素養的獨裁者,可以輕忽法律規範而作成「死刑可也」的裁示時,此時坐在審判席上的你,應該當一個軍人還是法律人?

我們先後發表了兩篇作品(2021、2024),對威權統治與司法鎮壓進行研究,而對軍法官有了不同的認識,我們期待這樣的研究成果,可以對威權政體、國家鎮壓下的司法體制與台灣研究有更多的貢獻。

「你是軍人,還是法律人?」── 台灣威權統治時期軍法官的角色與影響

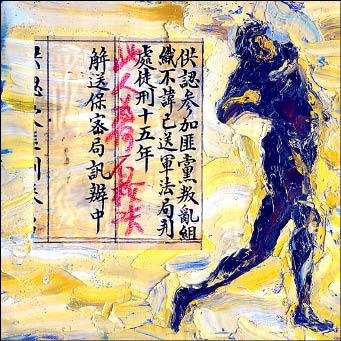

![[書介之二]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:國民黨政府的司法鎮壓 [書介之二]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:國民黨政府的司法鎮壓](https://whogovernstw.org/wp-content/uploads/2015/12/0012.jpg)

![[書介之一]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:一個司法鎮壓的閱讀觀點 [書介之一]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:一個司法鎮壓的閱讀觀點](https://whogovernstw.org/wp-content/uploads/2015/12/1210-667x350.jpg)