近日促轉會前副主委張天欽的不當言論,引發社會爭議。爭議的焦點在於轉型正義與選舉掛勾,而有「選舉操作」之嫌,而從其他國家的經驗來看,除垢也常常引發社會大眾直觀的聯想,被認為是執政者或政治競爭者之間,進行政治攻訐與泥巴戰的工具。不過,施行除垢真的會敗壞選舉公正性(electoral integrity)嗎?

轉型正義會影響選舉嗎?除垢與審判對選舉公正性的正面效果

近日促轉會前副主委張天欽的不當言論,引發社會爭議。爭議的焦點在於轉型正義與選舉掛勾,而有「選舉操作」之嫌,而從其他國家的經驗來看,除垢也常常引發社會大眾直觀的聯想,被認為是執政者或政治競爭者之間,進行政治攻訐與泥巴戰的工具。不過,施行除垢真的會敗壞選舉公正性(electoral integrity)嗎?

Lustratio:拉丁文,意指古希臘與古羅馬的淨化儀式,以豬、羊或牛等牲口作為獻禮,淨化新生的孩童、城市、特定的建築,以及曾經發生犯罪的場所,也可以用於祝福農作、牲口、接受校閱或出征前的軍隊以及新的殖民地。經過約千年之後,Lustratio在20世紀末被賦予法律上的意義,成為「除垢法」(Lustration Law)的主要精神,在中歐及東歐國家用以驅離前共產黨菁英,避免這些菁英擔任特定的政治、教育、軍事、傳媒之職務,確保民主轉型與避免舊菁英復辟。

韋伯曾說,國家是暴力行為的合法壟斷者。然而,每個國家使用暴力手段的方式與程度都有所不同,尤其在政權必然要依賴強制機構(coercive institutions)來做統治的威權政體當中,不管是強制機構的設置方式,以及執法所造成的後果,在不同國家之間存在很大的差距。目前任教於美國密蘇里大學的Sheena Chestnut Greitens,在本書中透過比較歷史分析論述獨裁政權選擇強制機構發展方式的原因,以及不同的設置方式帶來的國家暴力程度及樣態。

「臺灣人的鮮血,應該流在清白的襯衫上。」這是許多白色恐怖政治犯口耳相傳的回憶中,礦業大亨劉明在獄中的義舉。在那個資源匱乏的年代,當有獄友遭槍決前夕,劉明會請家人送來乾淨的白襯衫供其換上,其中之一是因臺北市工委會案而遭槍決的醫師郭琇琮。這位被評價為仗義疏財的商界聞人,在五○年代繫獄前即活躍於政壇,在二二八事件中,他投入二二八事件處理委員會,組織動員青年學生投入治安維護工作,並提供資金援助。然而,在陳翠蓮新作《重構二二八》透過耙梳檔案卻發現,劉明與其至交陳逸松,表面上是活躍於處委會的民間菁英,但同時也是為警總、保密局「運用」的人員。

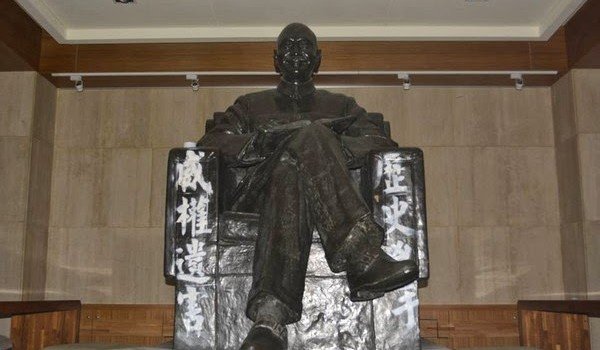

二二八是台灣歷史中最巨大的創傷。雖然我們將這一天訂為「和平日」,我們對它的回憶卻充滿了火藥的煙硝。歷史回憶的對立來自兩個重疊的根源。一是「現在」政治利益的衝突;另一則是對「未來」的不同願景。前者是政治的恆常,後者短期間內不可能消失。可是難道在現階段我們不能擁有一個共同的二二八?無法讓它成為我們這個政治社區共有的、可珍惜的歷史回憶?

對加害者做法律的起訴或道德的控訴,是轉型正義的主要任務之一。不論台灣是否對加害者做法律或道德的追訴,對邪惡行為的反省都是必要的工作。

本文討論鄂蘭「邪惡庸常化」的概念並指出,鄂蘭對納粹領導人的理解是錯誤的,她對邪惡的解釋也非常片面。艾緒曼事實上是一個強烈的反猶太主義者。然而,鄂蘭卻指出了一個政治哲學中恆久的議題,以及所有政治體制中的公民所面對的普遍課題:我們應該如何面對不義的權威?

威權政體中握有政治權力的菁英,若預期自己在民主化後會被「轉型正義」,必然會抗拒民主化。另一方面,受到威權統治壓迫的政治異議組織,理應在民主轉型後依據政府檔案調查政府暴行,對威權統治菁英進行司法制裁。若是如此,民主化應該是激烈的對抗,但為何有些國家的民主轉型是和平地進行?這些國家的轉型正義又是如何實踐?比較政治學者Monika Nalepa以東歐國家為例,提出了另一種見解:歷史真相帶來的艱難,將使政治異議勢力難以實行轉型正義,但卻由於面對歷史真相是如此艱難,反倒給予前威權統治菁英保障,使他們無懼政體轉型,而願意交出政權。

每年在台灣到了二二八紀念日前夕,總是會有抗議、紀念的出現。然而,對大多數的台灣民眾而言,二二八事件所象徵的意義,及其背後所衍生的轉型正義問題其實是非常陌生的。為了讓讀者瞭解二二八事件及轉型正義對台灣的重要性:首先,本文將來談談轉型正義的概念;接著,在概述國際上推動轉型正義的經驗與模式;然後,再將比較的視野拉回台灣,透過對台灣經驗的省思,試圖探尋台灣未來在處理轉型正義議題時的可能。

葉浩老師是英國倫敦政經大學政治哲學博士,任教於政大政治系,目前在哈佛擔任訪問學者。這一次演講,他從二十世紀最重要的思想家之一漢娜鄂蘭的學說切入,並藉由影響漢娜鄂蘭甚深的幾位人物,如班雅明、尼采所提出的關於人與歷史、與前人之間的關係,來探討當代的臺灣應該採取怎樣的態度面對過去的歷史、過去的傷痛,並探討因應轉型正義而抱持的思維是否合理,行動是否充分。

![[書介之二]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:國民黨政府的司法鎮壓 [書介之二]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:國民黨政府的司法鎮壓](https://whogovernstw.org/wp-content/uploads/2015/12/0012.jpg)

作者在前篇透過比較巴西、阿根廷與智利追求轉型正義的過程,得到兩個觀點:(1)過去威權統治越是採用司法鎮壓,民主化後追求轉型正義的強度會越弱;(2)司法菁英參與過去威權統治與鎮壓的程度,會影響民主化後採用司法途徑審判過去危害人權的可能性。本文將先介紹國民黨政府如何透過訂立法律與利用軍事法庭進行政治鎮壓,再說明臺灣與南美三國的差異。我們會看到,從形式上來看,國民黨政府的司法鎮壓與智利相似,是採用一般法院與軍事法庭並用的體制。然而,國民黨政府卻不似南美三國在軍事政變前曾存有權力分立的傳統,因此蔣介石在集權與控制司法部門的過程並未受到司法菁英的挑戰。