本文為大家導讀《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》一書,這是由「臺灣民間真相與和解促進會」在十月時發表的專書,由文史工作者、律師、人權工作者與學者共同完成,內容涵蓋了民間社會自力研究與調查的臺灣轉型正義階段性成果。

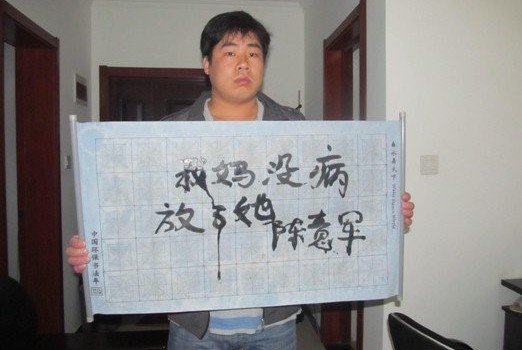

轉型正義包含三個主要的任務:「處置加害者、賠償受害者以及歷史記憶的保存」。不過,臺灣目前只有在賠(補)償加害者的工作上做得比較好。本文從南美洲國家案例出發,先了解這些國家如何追求轉型正義,再回到臺灣經驗,以理解我們所要面對的困境與挑戰。本文主要討論:獨裁者如何在「司法手段鎮壓」和「非法手段暴力」之間做選擇,以及其後果是什麼呢?

[書介之一]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:一個司法鎮壓的閱讀觀點

![[書介之一]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:一個司法鎮壓的閱讀觀點 [書介之一]《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》:一個司法鎮壓的閱讀觀點](https://whogovernstw.org/wp-content/uploads/2015/12/1210-667x350.jpg)