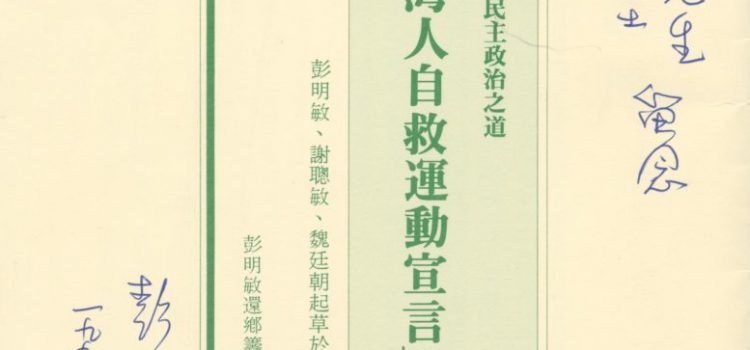

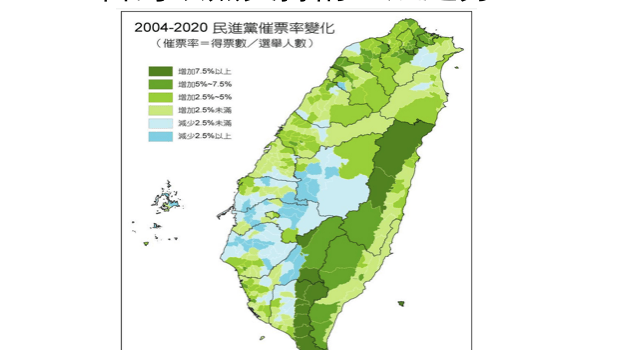

在1990年代第三波民主化之後至今也已經30年。學術界在研究這些新興民主國家時,發現威權繼承政黨,也就是在民主化之後,人民可以自由成立政黨時,有一群人仍然維繫民主化之前的威權政黨,可能用相同名稱、尊敬相同領袖、使用類似旗幟、繼承威權時期的政黨資源或組織架構、甚至有一些黨員還是同一群人等。在72%的新興民主國家都有這樣的威權繼承政黨,也包括在台灣的中國國民黨。不過,威權政黨之所以是威權,往往也代表著他們在民主化之前曾經血腥鎮壓過民眾,無論是墨西哥的革命制度黨(PRI)、台灣的中國國民黨、韓國的軍政府時期、烏克蘭以前協助蘇聯的政治組織等。也是因為這些血腥鎮壓,讓人民受不了,最後才推翻威權、推動民主化。這時就出現一個政治學家思考的研究問題:假如當初人們費心費力的打敗威權政黨、推動民主化,那為何在民主化之後,還會有那麼多的威權繼承政黨?而且這其中還有一半的威權繼承政黨成功的取得執政權,那民主化不就白忙一場?本文將從台灣的白色恐怖資料庫裡進行分析,來看過去的血腥鎮壓在國家民主化後是否還會影響選舉。

過去的血腥鎮壓在國家民主化後還會影響選舉嗎?台灣的案例如何做出貢獻