何謂民粹主義?根據民粹主義研究的先驅學者Cas Mudde(2004)的界定,民粹主義指涉著一種意識形態,其主張社會可分成兩群不同的團體,一是純潔的人民,另一是腐化的精英,民粹主義認為政治應該是人民全意志的展現。政治科學家穆德指出民粹主義的支持者並不是要求直接參與民主政治的運作,而是希望民粹主義的領袖了解他們的需求,透過政策來實現他們的夢想,因此民粹主義的支持者不需要太多的政治參與。換言之,民粹主義的支持者將政治的權力授與民粹主義的領袖,由這些領袖代表支持者來制定民粹主義的政策,藉此改變傳統政治的運作。根據美國政治學者Kurt Weyland(1996)的研究,民粹主義是一種政治策略,具有三種特徵:一、強調個人主義的領導者直接訴諸於主流政治所排除的選民,並以民粹的語言來動員這一群選民;二、民粹主義者通常選擇以直接、面對面的方式來面對選民,而不是透過政黨的方式來動員;三、民粹主義領袖所建立的是低度制度化的個人民粹組織。本文將分析為何會出現民粹現象、民粹領袖的特質和克里斯瑪型政黨、民粹主義對於民主政治的負面影響。

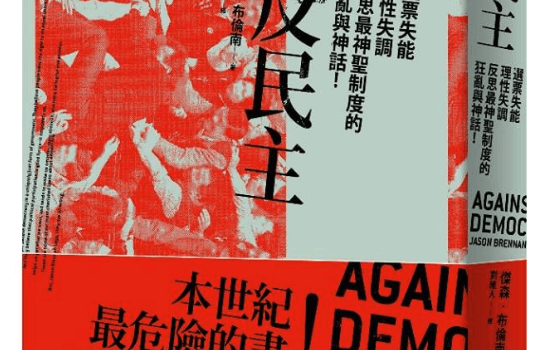

民粹主義、民粹領袖對於民主政治的負面影響